![Der lange Weg zur Freiheit]()

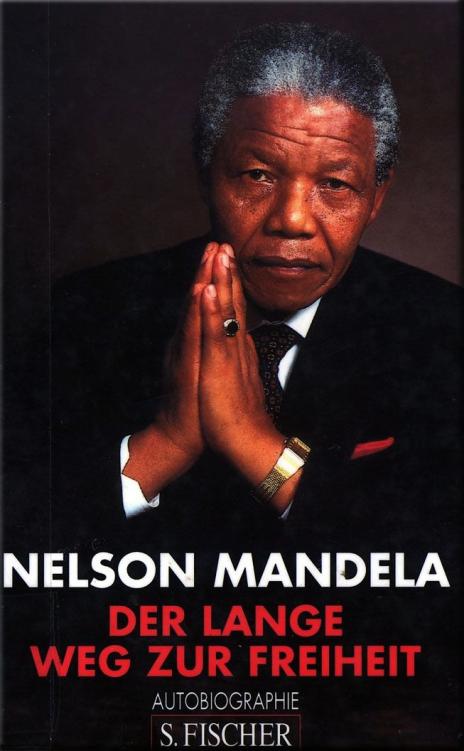

Der lange Weg zur Freiheit

gesünder als weißer Reis. Er war skeptisch, doch es gelang ihm, braunen Reis aufzutreiben. Er kochte ihn, und mir schmeckte er sehr gut. Mr. Swart konnte ihn nicht ausstehen und schwor, wenn ich ihn je wieder essen wolle, müsse ich ihn selbst kochen.

Obwohl ich kein Trinker bin, wollte ich meine Gäste angemessen bewirten und ihnen Wein servieren. Gelegentlich trank ich einen Schluck Wein, damit meine Gäste sich wohl fühlten, doch der einzige Wein, den ich vertrage, ist halbtrockener südafrikanischer Wein, der in Wirklichkeit sehr süß ist.

Ehe meine Gäste kamen, bat ich Mr. Swart immer, eine bestimmte Sorte von Nederburg-Wein zu besorgen, den ich schon einmal probiert hatte und von dem ich wußte, daß er halbtrocken war. Eines Tages erwartete ich meine Freunde und Anwälte, Dullah Omar, George Bizos und Ismail Ayob, zum Mittagessen und bat Mr. Swart, etwas Nederburg-Wein zu kaufen. George Bizos, kein Moslem, wollte Wein zum Essen trinken. Ich merkte, daß Mr. Swart das Gesicht verzog, als ich das sagte, und fragte ihn, was nicht in Ordnung sei.

»Mr. Mandela«, sagte er, »ich kaufe Ihnen diesen Wein immer, weil Sie es wünschen, aber das ist billiges Zeug und nicht sehr gut.« Ich erinnerte ihn daran, daß ich keine trockenen Weine mochte und meine Freunde den Unterschied bestimmt ohnehin nicht bemerken würden. Da lächelte Mr. Swart und schlug einen Kompromiß vor: Er würde gehen und zwei Flaschen kaufen, einen trockenen Wein und meinen Nederburg, und dann würde er meinen Gast fragen, welchen Wein er bevorzugt. »Gut«, sagte ich, »machen wir unser Experiment.«

Als wir alle vier bei Tisch saßen, kam Swart mit den beiden Flaschen herein, wandte sich an George und sagte: »Mein Herr, welchen Wein möchten Sie?« Ohne mich auch nur anzusehen, wies George auf den trockenen Wein. Warrant Officer Swart lächelte nur.

Die Zusammenkünfte mit dem Komitee gingen weiter, und wir hakten uns an den gleichen Themen fest, die ein Weiterkommen schon immer verhindert hatten: der bewaffnete Kampf, die Kommunistische Partei, die Mehrheitsregierung. Ich drängte bei Coetsee noch immer auf ein Treffen mit P. W. Botha. Inzwischen gestatteten die Behörden mir eine rudimentäre Kommunikation mit meinen Kameraden in Pollsmoor und auf Robben Island und auch mit dem ANC in Lusaka. Obwohl ich wußte, daß ich meinen Kollegen voraus war, wollte ich nicht zu weit vorangehen und dann feststellen, daß ich ganz allein war.

Im Januar 1989 wurde ich von meinen vier Kameraden aus Pollsmoor besucht, und wir diskutierten das Memorandum, das ich dem Staatspräsidenten zu schicken gedachte. Das Memorandum wiederholte die meisten Punkte, die ich schon bei unseren geheimen Komiteetreffen vorgetragen hatte, aber ich wollte sichergehen, daß der Staatspräsident sie direkt von mir hörte. Er würde sehen, daß wir keine blutrünstigen Terroristen waren, sondern vernünftige Menschen.

»Ich bin sehr beunruhigt«, schrieb ich in dem Memorandum an Mr. Botha, das ihm im März zugesandt wurde, »wie zweifellos viele anderen Südafrikaner auch, über das Schreckgespenst eines in zwei Lager gespaltenen Südafrika, Schwarze auf der einen, Weiße auf der anderen Seite, die sich gegenseitig abschlachten.« Um dies abzuwenden und den Boden für Verhandlungen zu bereiten, schlug ich vor, mich mit den drei Forderungen der Regierung an den ANC als Vorbedingung für Verhandlungen zu befassen: Verzicht auf Gewalt; Bruch mit der Kommunistischen Partei Südafrikas (SACP); Verzicht auf die Forderung nach einer Mehrheitsregierung.

Zur Gewaltfrage schrieb ich, die Weigerung des ANC, auf Gewalt zu verzichten, sei nicht das Problem: »Die Wahrheit ist, daß die Regierung noch nicht bereit ist, die politische Macht mit Schwarzen zu teilen.« Ich erklärte unsere Weigerung, mit der SACP zu brechen, und wiederholte, daß wir nicht unter ihrer Kontrolle stünden. »Welcher Mann von Ehre«, schrieb ich, »würde auf Verlangen eines gemeinsamen Gegners einen lebenslangen Freund im Stich lassen und trotzdem noch ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit bei seinem Volk behalten?« Ich sagte, die Ablehnung der Mehrheitsregel durch die Regierung sei ein dürftig verkleideter Versuch, sich die Macht zu erhalten. Ich schlug vor, er solle der Realität ins Gesicht sehen. »Mehrheitsregel und innerer Frieden sind wie die zwei Seiten einer Münze, und das weiße Südafrika muß einfach akzeptieren, daß es in diesem Land niemals Frieden und Stabilität

Weitere Kostenlose Bücher