![Der Peststurm]()

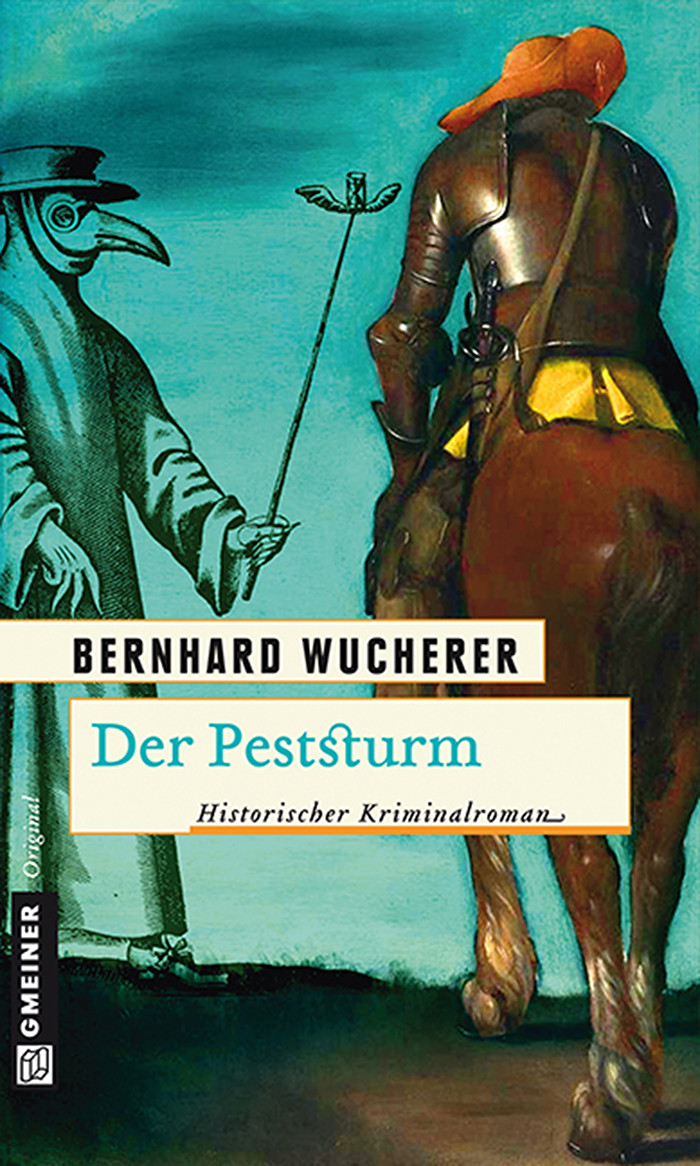

Der Peststurm

Wengen unterwegs war.

Der Weg von Staufen nach Thalkirchdorf war gerade auf Höhe des kleinen Weilers Wengen deprimierend. Nur beim direkt an der Salzstraße gelegenen Kipflerhof bekam sie etwas. Ansonsten trennte sich kein Bauer auch nur von einem einzigen Ranken Brot, und sei er noch so trocken gewesen. In einem von außen ungepflegt wirkenden Wirtshaus, das in Wengen ein ganzes Stück abseits der Straße, mitten im Wald lag, hoffte sie auf eine mildtätige Gabe für ihre Kranken, wurde aber stattdessen vom durch und durch boshaften Wirt auf das Übelste beschimpft und wie ein streunender Straßenköter verjagt. Zudem warf er auch noch mit etlichen Holzscheiten nach ihr.

»Nur nichts verkommen lassen«, schmunzelte die Schwester, während sie das wertvolle Brennmaterial aufhob und sich bei dem allseits als neugierig, geschwätzig und verlogen bekannten Wirt bedankte und ihn sogar segnete. Du wirst schon wissen, was du diesem Arsch dereinst zukommen lassen wirst, dachte sie, in sich hineinlächelnd, mit einem entschuldigenden Blick zum Himmel hoch.

Als sie bald darauf das langgezogene Konstanzertal vor sich hatte, sah sie schon von Weitem eine Straßensperre … und fing den köstlichen Duft eines sich am Spieß drehenden Ferkels ein. Wie sie sich der Sperre aus schräg ineinandergesteckten und oben zugespitzten Pfählen näherte, kamen ihr schon zwei bis auf die Zähne bewaffnete Männer entgegen. Obwohl Schwester Bonifatia ein unwohles Gefühl beschlich, zog sie ihren Leiterwagen mutig weiter. Erst als sie die rotgelbe Uniform der Rothenfelsischen erkannte, wusste sie, dass es sich um Soldaten der gräflichen Kompanie handelte. Da ihr von diesen Männern keine Gefahr drohte, winkte sie ihnen zu und bekam sogar einen freundlichen Gruß zurück. Aber trotz der netten Geste wurde ihr streng untersagt, ihren Weg fortzusetzen. Als ihr die Männer erklärten, dass sie diese Straßensperre errichtet hatten, damit die Pest nicht aus Staufen hinaus über Thalkirchdorf bis nach Immenstadt getragen werde, verstand die Schwester, warum die Soldaten sachlich, aber bestimmt, auf einem Sicherheitsabstand beharrten.

»Hmmmm … , riecht das gut«, lenkte sie das Gespräch auf den Grund ihres Hierseins.

Da sie den Soldaten ausgewählt freundlich entgegentrat und sich – den geforderten Sicherheitsabstand einhaltend – nett mit ihnen unterhielt, bekam sie tatsächlich ein Stück frisch gebratenes Ferkelfleisch.

»Gott segne Euch dafür! Könntet Ihr das Fleisch in drei gleich große Stücke schneiden, damit ich zwei davon meinen Spitalhelfern mitbringen kann?«

Jetzt erst erkannten die Soldaten, dass es sich bei dieser Frau um die barmherzige Krankenschwester handeln musste, von der alle sprachen und die sich um die bedauernswerten Pestopfer in Staufen kümmerte. Deren gute Taten hatten sich sogar bis ins Städtle herumgesprochen.

Als sich Schwester Bonifatia nochmals herzlich bedankte und ihre Bitte um eine mildtätige Gabe für ihre bedauernswerten Patienten vortrug, zeigten sich die Soldaten von ihrer großzügigsten Seite. Da Stadtsoldaten auch in Krisenzeiten bestmöglich versorgt wurden, mangelte es ihnen selbst in dieser lausigen Zeit nicht an Nachschub. So konnten sie genügend Lebensmittel erübrigen, um der Schwester den Leiterwagen zu füllen. In gebührendem Abstand zu ihr legten sie etliche Laibe Brot, Käse und eine gebratene Ferkelhälfte auf den Boden. Dazu stellten sie sogar einen großen Topf, halbvoll mit gekochten Bohnen und Speck gefüllt. Vielleicht mochte in ihrer Großzügigkeit auch die Angst mitgespielt haben, sich bei der Schwester anzustecken, und das Bestreben, sie darum schnell wieder loszuwerden. Der Samariterin war es einerlei, warum ihr die Soldaten so viele Lebensmittel mitgaben. Hauptsache, sie würde ihre Patienten in den nächsten Tagen durchfüttern können.

Frohen Mutes machte sie sich jetzt auf den Heimweg, wählte dabei aber den Weg, der südlich des Staufenberges vorbeiführte. Damit wollte sie vermeiden, dem Kotzbrocken von Wirt nochmals begegnen zu müssen. Nein, noch einmal würde sie wegen ein paar Holzscheiten den Umweg bis zum Wäldchen, in dem das verlotterte Wirtshaus lag, nicht mehr auf sich nehmen.

*

Indessen stand auch im Schloss Staufen die Krankenpflege im Vordergrund. Während Lodewig immer noch versuchte, sich mit seinem persönlichen Familienglück über Diederichs Tod hinwegzutrösten, wurde seine Mutter von Judith aufopfernd gepflegt. Die

Weitere Kostenlose Bücher