![Der Pistoleiro: Die wahre Geschichte eines Auftragsmörders]()

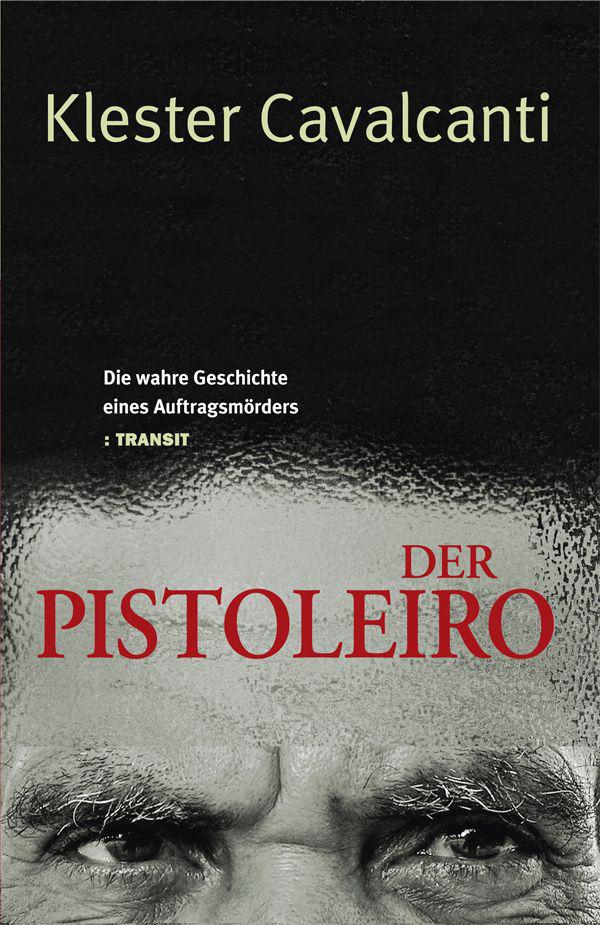

Der Pistoleiro: Die wahre Geschichte eines Auftragsmörders

Júlio und Cícero fuhren weiter. Knapp einhundertfünfzig Kilometer in fünf Stunden, auf ungeteerten Straßen in fürchterlichem Zustand, bis nach Tocantinópolis am Ufer des Tocantins. Dort verläuft die Grenze zwischen Tocantins und Maranhão.

In Tocantinópolis sah Júlio endlich die braunen Fluten des Tocantins wieder, und auf der anderen Flussseite lag Porto Franco, seine Heimat. Er war froh. Die Erinnerung an das, was er am Araguaia mitangesehen und selbst getan hatte, wollte er ein für alle Mal auslöschen. Darum hatte er Cícero gebeten, niemandem, vor allem nicht seinen Eltern, zu erzählen, was er bei Marra genau getan hatte. Für die Familie und für die Freunde sollte es heißen, er habe im Guerillakrieg vom Araguaia nur die Soldaten durch den Dschungel geführt. Weiter nichts.

An Bord eines Kanus, das als Fähre von einer Flussseite zur anderen pendelte, überquerten sie den Fluss und schlugen sich in den Dschungel, eine Stunde später erreichten sie die Hütte von Seu Jorge und Dona Marina. Dem Sonnenstand und den Schatten der Bäume nach müsste es etwa fünf Uhr nachmittags sein, schätzte Júlio. Er fragte seinen Onkel, der eine Armbanduhr trug, nach der Uhrzeit: Es war zwanzig vor fünf. Er hatte sich nur um zwanzig Minuten geirrt. Wie schön es doch war, wieder zurück in seiner eigenen Welt zu sein und unbeschwert die Natur zu bestaunen. Unterwegs sah er ein Faultier, eine Affenhorde und einen Tukan. Als sie nur noch ungefähr einhundert Meter von der Hütte entfernt waren, sah er seine Mutter auf einem Baumstumpf am Ufer sitzen, wie sie gerade einen Tucunaré-Barsch für das Abendessen ausnahm. Seit fast drei Monaten hatte sie nichts von Júlio gehört, sie war voller Sorge, sie weinte und betete fast jeden Abend.

Sein jüngerer Bruder Paulo entdeckte die beiden als erster und rief: »Mutter! Júlio ist da, Júlio ist da!«

Dona Marina drehte sich um und sah ihren Sohn aus dem Dickicht des Waldes treten. Sie legte den Fisch in die Aluminiumschüssel, und nachdem sie sich die Hände im Fluss gewaschen und an ihrer kurzen Hose abgewischt hatte, rannte sie zu Júlio. Sie umarmte ihn und er fühlte sich zum ersten Mal seit Langem beschützt und endlich dem Inferno von Xambioá entronnen. Obwohl er seine Lippen fest aufeinander presste, schluchzte er los, das Gesicht an die Schulter der Mutter geschmiegt. Er weinte, bis er völlig erschöpft war.

»Was ist passiert, Cícero? Was habt ihr mit meinem Jungen angestellt?«, fragte Dona Marina ihren Schwager.

»Es ist alles in Ordnung, Marina. Julão ist einfach nur glücklich, wieder zu Hause zu sein«, antwortete Cícero.

»Ich kenne meinen Sohn, er muss Schlimmes erlebt haben. Ich will ganz genau wissen, was vorgefallen ist.« Dona Marina schob Júlio und Cícero in die Hütte.

Seu Jorge und der ältere Bruder Pedro waren fischen. Als Dona Marina den Tucunaré vom Ufer holen ging, wies Cícero seinen Neffen zurecht. Júlio selbst habe gewünscht, dass nichts von dem bekannt würde, was in den Wäldern vom Araguaia vorgefallen war, also müsse er sich zusammenreißen und aufhören zu heulen. Er solle seine Aufregung damit begründen, dass er sich freue, wieder zu Hause zu sein, und ihnen sagen, es habe bei der Arbeit keine Probleme gegeben. Als Beweis dafür, wie gut man ihn behandelt habe, könne er ja die Uniform und die Stiefel vorzeigen. Diese Version gefiel Júlio, er erzählte sie beim Abendessen genau so. Die Familie sang ihm ein Ständchen, sie küssten und umarmten ihn. Nach dem Abendessen wollten sie mehr Geschichten von ihm hören, aber er sagte, er sei sehr müde und wolle lieber ins Bett gehen:

»Morgen erzähle ich euch dann alles, was ihr hören wollt.« Und bald darauf legte er sich in seine Hängematte.

Die Luft schien ihm anders, reiner zu sein. Seine Hängematte schaukelte sanft, aus dem Wald hörte er das Getöse der Tiere, in den anderen Hängematten lagen seine Brüder im Licht der Petroleumlampe, die von der Decke herabhing. Er fühlte sich wohl, denn er wusste, dass er am nächsten Tag nicht fürs Militär arbeiten müsste. Er würde weder mit Toten auf offenen Plätzen noch mit gefolterten Gefangenen konfrontiert werden. Und das Wichtigste: Er würde niemanden umbringen müssen. Sein letzter Gedanke war, nach dem Aufwachen sofort zu Ritinha zu fahren. Dann schlief er, so ruhig und fest wie die letzten drei Monate nicht mehr.

Am nächsten Tag nahm er gleich nach dem Frühstück das Kanu und paddelte zur Siedlung, in

Weitere Kostenlose Bücher