![Der Wohlfahrtskonzern]()

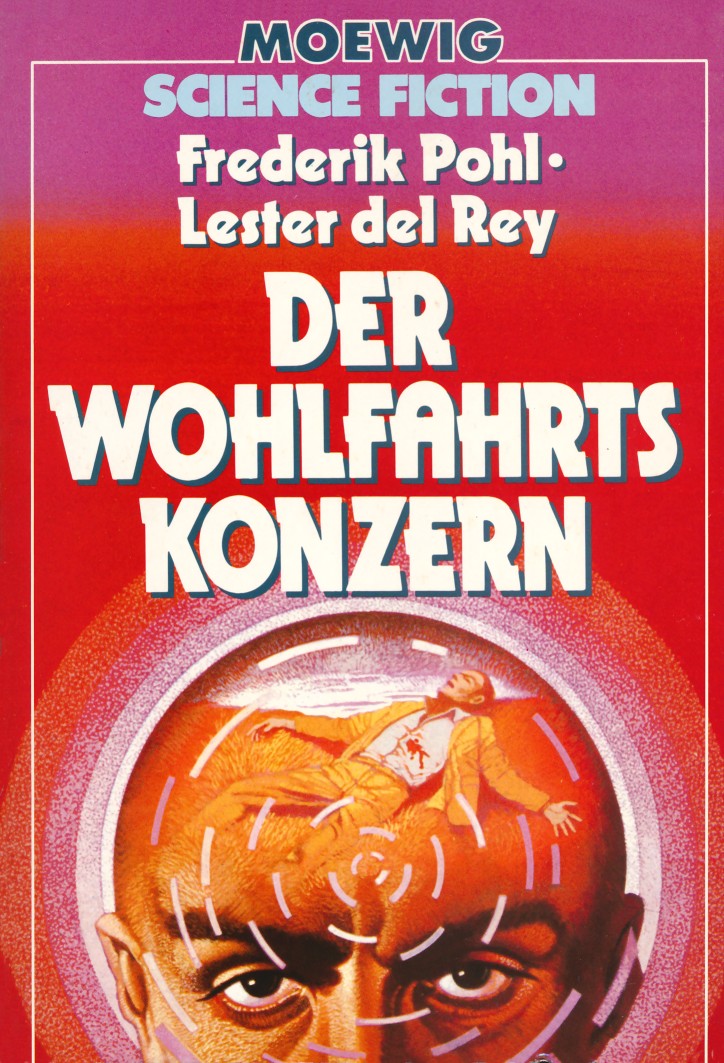

Der Wohlfahrtskonzern

»Könnte es nicht auch jemand gewesen sein, der hier während des Aufruhrs aus Versehen hinuntergewandert ist und …«

»Und aus Versehen eine Injektionsnadel bei sich hatte und aus Versehen mit einer Gaspistole bewaffnet war. Klar, Wills.«

Die Expedienten kamen zurück, und Lawton blickte ihnen griesgrämig entgegen. Sie schüttelten die Köpfe. Er hob die Schultern. »Wissen Sie was, Wills?« sagte er. »Lassen Sie uns zurück ins Büro gehen und …«

Er hielt inne und starrte angestrengt einen Gang hinunter. Der letzte unserer Expedienten kam auf uns zu – aber nicht allein!

»Na, gibt’s das auch!« rief Lawton aus. »Wills, das sieht so aus, als ob er ihren Ausreißer hat!« Der Expedient zerrte eine kleine, zitternde, winselnde und bettelnde Gestalt hinter sich her. Einen kurzen Augenblick lang, in dem mein Herz stillzustehen schien, glaubte ich gegen alle Logik, daß es Rena sei.

Aber sie war es nicht. Es war das vor Alter zitternde, triefäugige Wrack eines Mannes, weit über das Rentenalter hinaus, schäbig gekleidet und offensichtlich zu jener Sorte gehörig, die ihre Pensionspolicen beim absoluten Minimum abschließt und dann darüber jammert, daß sie ihren Lebensabend in Armut verbringen muß. »Ist er das?« fragte Lawton mich.

»Ich … ich konnte ihn nicht genau erkennen«, antwortete ich.

Lawton wandte sich dem weinenden alten Mann zu. »Was wollten Sie hier?« verlangte er zu wissen. Alles, was er zu hören bekam, waren weinerliche Bitten des Greises, ihn doch gehen zu lassen, und dabei würde es wohl auch bleiben. Der Mann war außer sich vor Panik.

Wir brachten ihn, halb von den Expedienten getragen, hinauf in eines der Aufnahmebüros. Lawton befragte ihn gnadenlos über eine halbe Stunde lang, bevor er aufgab. Der Mann war inzwischen unfähig zu sprechen. Soweit wir es verstanden hatten, wiederholte er immer wieder nur, es täte ihm leid, daß er in das verbotene Haus gegangen sei, er habe gar nicht in das verbotene Haus gehen wollen, er habe im Schatten des verbotenen Hauses geschlafen, als der Kampf begann, und er habe sich gefürchtet und sei hineingeflohen. Meines Erachtens war es völlig klar, daß er die Wahrheit sagte – mehr noch, daß irgendein verschwörerischer Aufruhr, der ihn mit einer Gaspistole und einer Injektionsnadel bewaffnet in die Gewölbe bringen sollte, nur von Wahnsinnigen geplant sein konnte. Ich bezweifelte, daß er in der Lage war, auch nur den Abzug der Pistole zu finden. Aber Lawton schien anderer Meinung zu sein.

Es wurde spät. Lawton bot sich an, mich zum Hotel zu fahren- und übergab den Mann der Obhut der Expedienten. Unterwegs fragte ich ihn aus reiner Neugierde: »Angenommen, er hätte Erfolg gehabt – kann man denn einen Suspendierten einfach dadurch wieder zum Leben erwecken, daß man ihm eine Spritze gibt?«

Lawton zuckte mit den Achseln. »Ja, sonst braucht es nicht viel«, antwortete er. »Ein wenig künstliche Beatmung ist nicht schlecht, und höchstens bei einem von hundert Suspendierten ist möglicherweise noch mehr nötig, Herzmassage oder ein Sauerstoffzelt zum Beispiel. Aber meist reicht eine Antilytikum-Injektion aus.«

Dann war Rena doch nicht so verrückt gewesen, wie ich gedacht hatte … »Glauben Sie, daß der alte Mann irgend etwas erreicht hätte?« fragte ich.

Lawton sah mich mit einem eigenartigen Ausdruck an. »Vielleicht.«

»Was glauben Sie, hatte er vor?«

»Es war in der Nähe von Abteilung einhundert, oder?«

»Abteilung einhundert?« Das brachte etwas in mir zum Klingen. Ich erinnerte mich, daß ich Rena den Gang entlang gefolgt und an einer Tür vorbeigekommen war, die mir irgendwie seltsam vorkam. Hatte die Zahl einhundert auf dieser Tür gestanden? Ich fragte ihn: »Ist das die abgeschlossene Tür mit dem Text, der jedem, der unbefugt eintritt, ernsthafte Schwierigkeiten voraussagt?«

»Das ist sie. Obwohl niemand dort hineinkommt. Die hat eine dreilagige Armierung, und das Schloß öffnet sich nur auf die persönlichen Fingerabdrücke von Defoe und zwei oder drei anderen.«

»Was ist denn so Wichtiges dort in dem Raum?«

»Wie soll ich das wissen?« antwortete er kühl. »Ich kann diese Tür nicht öffnen.«

Und das war das Ende unserer Unterhaltung. Ich wußte, daß er log.

Ich hatte mit mir selbst gewettet – und gewonnen: Rena wartete in meinem Zimmer auf mich. Sie war fest eingeschlafen und hatte sich auf dem Bett ausgestreckt. Im Schlaf glich ihr Gesicht dem eines kleinen Mädchens, ruhig,

Weitere Kostenlose Bücher