![Der Wohlfahrtskonzern]()

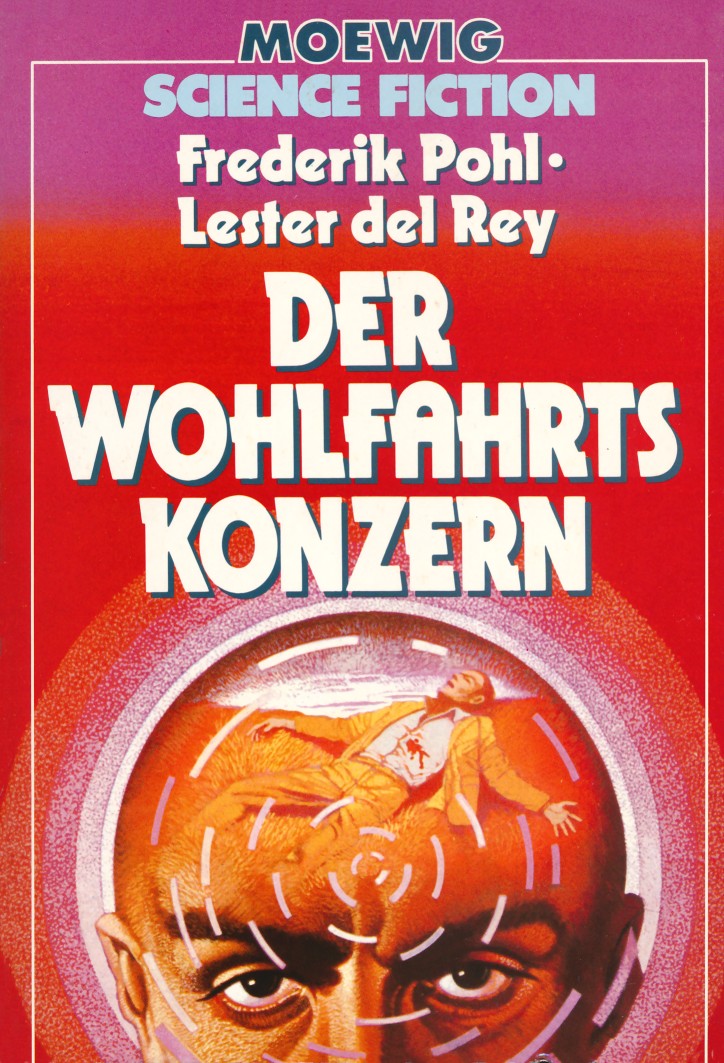

Der Wohlfahrtskonzern

die gegen die Flut ankämpften, versprengte Expedienten versuchten den schrecklichen Ansturm zurückzuwerfen. Ich selbst aber wurde direkt von ihnen davon geschwemmt, kaum fähig, mich auf den Füßen zu halten. Dicht neben mir fiel ein Expedient. Ich nahm seine Gaspistole und fing an, mir einen Weg zu bahnen. Denn das hier war genau das, was Lawton befürchtet hatte: ein losgelassener Mob direkt in den Gewölben!

Ich raste einen Seitengang entlang, um eine Ecke, dann zu den Aufzügen, die in die Tiefen der Klinik führten. Dort wurde gekämpft. Aber die Fahrstuhltüren selbst waren verschlossen; irgend jemand hatte einen klaren Kopf behalten und sie so dem Mob entzogen. Aber es gab auch Treppen. Einige Meter entfernt sah ich einen Notausgang. Ich zögerte nur eine Sekunde – ich schuldete sowohl der Gesellschaft als auch ihren hilflosen Mündeln meine Pflicht. Ich hastete durch die Tür, knallte sie zu, legte die Riegel vor und schloß ab. Einen Moment später rannte ich weiter nach unten, hinab in die kühlen Tiefen der Gewölbe.

Ich wußte allerdings überhaupt nicht, was ich eigentlich vorhatte. Die Bemerkung Lawtons ging mir nicht aus dem Kopf. Wenn er nicht die möglichen Auswirkungen von Gewaltakten auf die Suspendierten erwähnt hätte, wäre ich vermutlich nur um meine eigene Haut besorgt gewesen. Jetzt aber war ich hier. Ich blickte mich schnell um und versuchte festzustellen, wo ich eigentlich war. Ich befand mich in einem Komplex hoher Gänge, deren Türen nach allen Seiten in die Gewölbe führten. Ich schien allein zu sein. Der Lärm von oben und draußen war wie abgeschnitten.

Aber ich war doch nicht ganz allein. Auf einer anderen Rampe hörte ich leichte und eilige Schritte. Ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um und sah, wie eine Gestalt in einem der Gewölbe verschwand. Es war eine Frau, aber nicht in der Uniform einer Schwester. Ich sah sie zwar nur von hinten, bemerkte aber doch, daß sie in einer Hand eine Gaspistole und in der anderen irgend etwas Kleines und Glitzerndes trug. Ich folgte ihr und konnte nicht glauben, was ich gesehen hatte. Nur einen kurzen Blick auf ihr Gesicht hatte ich werfen können, weit weg und aus einem schlechten Winkel, aber ich war mir so sicher, wie ich es mir nur sein konnte: Es war Rena dell’Angela.

Sie hatte sich nicht umgeblickt und mich daher auch nicht bemerkt. Anscheinend wußte sie genau, wohin sie wollte. Sie hastete, als bestreite sie einen Wettlauf gegen die Zeit, auf ein Ziel zu, das ihr Denken völlig beherrschte. Ich folgte ihr ziemlich leise, aber sie hätte mich auch dann nicht bemerkt, wenn ich wie eine Herde Elefanten hinter ihr hergedonnert wäre.

Wir kamen an einer eigenartigen doppelwandigen Tür mit einer Art Warnung in roten Buchstaben vorbei, und sie schwenkte in einen Seitengang ab, der gerade breit genug für einen war. Auf beiden Seiten waren leere Stellagen, bereit zur Aufnahme von Suspendierten. Ich beschleunigte meinen Schritt, um die Ecke zu erreichen, bevor sie dahinter verschwunden war.

Aber sie beeilte sich jetzt nicht mehr. Sie war in einer Abteilung angelangt, in der an die hundert Körper in Plastiksäcken auf je einem Gestell lagen. Sie zögerte eine Sekunde, ließ sich dann auf die Knie nieder und begann die Anhänger an den Kokons der untersten Reihe zu überprüfen.

Sie flüsterte etwas, scharf und flehentlich. Dann richtete sie sich plötzlich auf, legte die Gaspistole weg und beschäftigte sich mit dem Ding in ihrer anderen Hand; jetzt sah ich, daß es ein Injektionsbesteck in einem Kristallbehälter war. Sie entnahm ihm eine Spritze und einen kleinen Flakon, der mit einer purpurnen Flüssigkeit gefüllt war. Mit zitternden Fingern stieß sie die Nadel der Spritze in den Kunststoffpfropfen der Phiole.

Leise näherte ich mich noch weiter und sagte: »Das wird nicht funktionieren, Rena.«

Sie sprang auf, drehte sich um und hielt mir die Spritze wie ein Stilett entgegen. Als sie mich erkannte, keuchte sie, wankte und fing an zu zittern.

Ich trat nun ganz heran und blickte auf den Anhänger an dem Plastikkokon: »Benedetto dell’Angela, Neapel« stand darauf, gefolgt von einer langen Reihe von Ziffern, die ihn identifizierten.

Es war so, wie ich vermutet hatte. Wieder sagte ich: »Das funktioniert nicht, Rena. Bitte, seien Sie vernünftig. Wenn Sie ihn wecken, töten Sie ihn damit.«

Sie schloß halb die Augen und flüsterte: »Würde der Tod denn schlimmer sein als das?«

Von ihr hatte ich diese Art von

Weitere Kostenlose Bücher