![Die Blueten der Freiheit]()

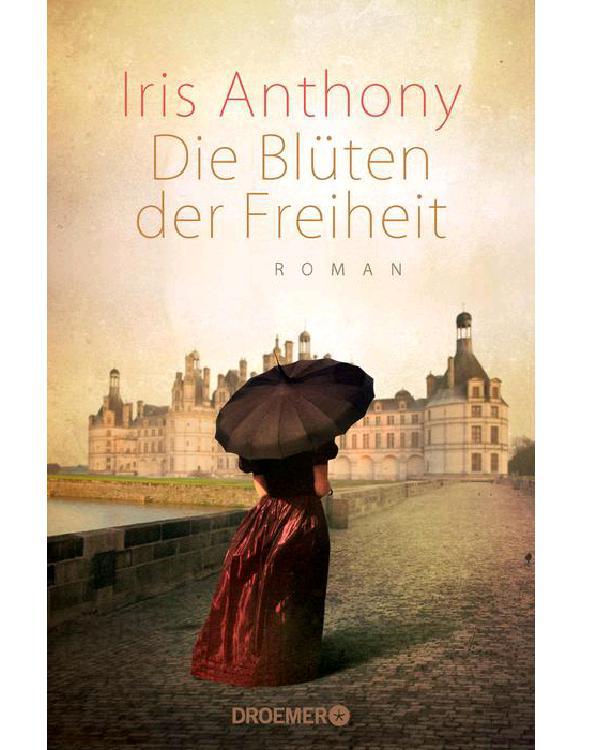

Die Blueten der Freiheit

waren, holte einen Laib Brot aus dem Feuer und wischte die Asche ab. Die andere trug das kleinste der Kinder zum Tisch.

Der Mann sprach ein Gebet und brach das Brot. Die Frau teilte es unter den Familienmitgliedern auf und gab mir schließlich das harte, rußgeschwärzte Ende. Als alle ihr Brot in die Schüssel getaucht hatten, wurde sie an mich weitergereicht. Ich tunkte den Rest auf und aß das Brot, das ich mit einigen Schlucken aus einem Krug Bier hinunterspülte. Nachdem es keinen Lappen gab, wischte ich meine Finger an meinem Wams sauber.

Nach dem Essen deutete die Frau auf eine Leiter, die ich wohl nicht einmal in gesundem Zustand so einfach hätte hochklettern können. »Das Loch ist dort oben, auf dem Dachboden.«

Ich wünschte, ich könnte behaupten, die Arbeit schnell hinter mich gebracht zu haben. Doch alleine die Leiter hochzuklettern verursachte jedem Knochen in meinem Körper Schmerzen, und das düstere Licht auf dem Dachboden machte die Arbeit nicht einfacher. Nachdem ich das Loch gefunden hatte, wusste ich nicht, was ich damit anstellen sollte. Bis jetzt hatte ich bloß im Wald und in einem steinernen Château gelebt.

»Er macht wohl gerade eine schwere Zeit durch, nicht wahr?« Die Stimme der Frau drang durch die beträchtlichen Löcher zwischen den Bodendielen in den Dachboden hinauf.

» Nee. Ich denke, er versucht gerade, seinen Weg zu machen. Er möchte vorankommen.«

Ich stocherte mürrisch in dem Loch herum. Der Mann hatte wohl recht: Ich war ein Mann gewesen, der versucht hatte, voranzukommen. Doch nun war ich bloß noch ein Kerl, der versuchte, zu überleben.

Es fühlte sich so an, als hätte ein abgerutschter Ziegel eine Lücke hinterlassen. Ich griff durch den Spalt hindurch hinaus in den Regen und zog den Ziegel wieder an seinen Platz. Ein Schwall Wasser ergoss sich über meinen Arm und durchnässte mein Hemd. Ich beendete die Arbeit im Inneren des Dachbodens, indem ich mit der Faust auf den Ziegel schlug, woraufhin sich der Spalt knirschend schloss.

Die Frau hielt ihr Versprechen. Bevor ich mich schlafen legte, schüttelte ich mein Stroh auf und legte mir den Mantel über die Schultern. Dann schloss ich die Augen. Als der Schlaf über mich hereinbrach, verspürte ich ein verzweifeltes Verlangen nach Lisette, die mich mit einem neckenden Blick zum Narren halten und schließlich mit einer einzigen Berührung erlösen konnte. Hätte sie mich jetzt gesehen, hätte sie zweifelsohne gewusst, dass ich es nicht wert war, erlöst zu werden.

Es regnete unaufhörlich, weshalb die Erneuerung des Deiches zwei volle Wochen in Anspruch nahm. Am Ende des ersten Tages wuchs in mir die Vermutung, dass die Sonne an diesem jämmerlichen Ort wohl niemals schien. Wir luden Lehm auf den Karren, um ihn ans Ufer des Kanals zu transportieren, wo wir ihn auf dem Deich abluden und zusahen, wie er ins Wasser rutschte und von dem ständigen Regen davongeschwemmt wurde. Alles, was wir an Arbeit investierten, machte der Regen zunichte. Jeden Abend fiel ich in meiner Ecke auf mein Bett aus Stroh, sowohl körperlich als auch geistig erschöpft, und fühlte mich vollkommen niedergeschlagen. Und jeden Morgen machten wir uns aufs Neue daran, dieselbe ausgewaschene Stelle zu erneuern. »Wie kommt es, dass Ihr ausgerechnet hier lebt?«, fragte ich an einem besonders deprimierenden Nachmittag. In der Ferne grollte der Donner, und der Himmel war noch dunkler als sonst.

Der Schweiß mischte sich mit dem Regen, und als ich innehielt, um mir die Stirn abzuwischen, konnte ich nicht sagen, ob ich die Spuren meiner Anstrengung oder den Schweiß des Himmels fortwischte. Das Wasser hatte meine Haare in Kanäle verwandelt, so dass es mir über die Augenbrauen und die Nase lief. Es vermischte sich mit dem Wasser des Kanals, das bis in meine Hose stieg. Je mehr ich arbeitete, desto unwohler fühlte ich mich. »Wie haltet Ihr es hier aus?« Ich konnte mir nicht vorstellen, auch nur eine Stunde oder einen Tag länger darum zu kämpfen, die Hütte der Familie vor dem Wasser zu schützen, das unausweichlich immer weiter vorrückte.

Der Mann sah mich trübsinnig an. »Solltest du nicht eher fragen, warum wir hier sind?«

Ich hatte nicht die Kraft, um mit den Schultern zu zucken, und die genaue Formulierung der Frage schien für mich keine so große Rolle zu spielen. Der Unterschied zwischen »wie« und »warum« erschien mir nicht so bedeutend, nachdem ich stundenlang bis zu den Knien im Wasser gestanden hatte und meine Hände von

Weitere Kostenlose Bücher