![Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)]()

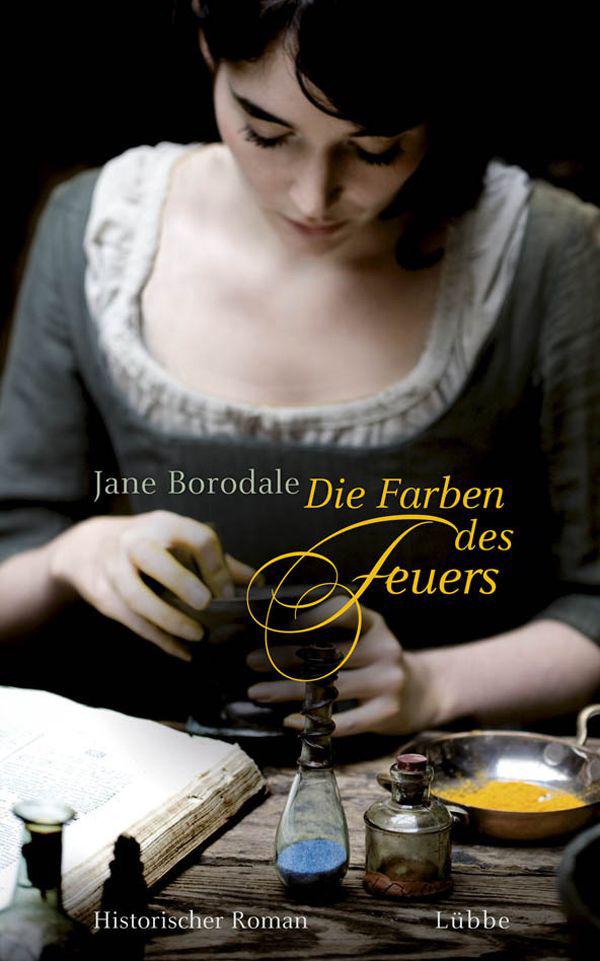

Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)

geschehen wäre, als ich mit John Glincy an der Uferböschung saß, irgendwann im Frühling. Ich hatte das Schwein langsam den Weg hinunterlaufen und allein nach Wurzeln suchen lassen. Wenn sie mich dabei erwischt hätten, wie ich ein Ferkel einfach herumwandern ließ, hätte ich großen Ärger bekommen,

»Es ist bloß ein Spiel, nicht, Ag?«, hat John Glincy gesagt und seine Hand langsam unter meinen Unterrock geschoben. Ich redete mir ein, dass ich nichts dagegen hätte.

Sein Gesicht nahm einen unvertrauten Ausdruck an, so als müsste er sich sammeln. Seine Hand war rau und hielt nicht still. Ich machte mir keine großen Gedanken und dachte, es sieht ohnehin niemand. Was war schon dabei? In Wahrheit wusste ich nicht, was ich hätte sagen sollen, damit er aufhörte. Wie ich sage, niemand hat es gesehen, und außerdem kam der alte Mr. Jub über die Hügelkuppe geschlurft. John Glincy zog schnell seine Hand zurück und berührte seinen Hut, um Mr. Jub zu grüßen, als er an uns vorbeiging. Der alte Mann stützte sich so schwer auf seinen Stock, dass es aussah, als würde er bei jedem Schritt den Boden schinden. Er ging weiter.

An jenem Nachmittag sah ich, wie John Glincy auf dem Heimweg seine Hunde mit einer Bösartigkeit prügelte, die mir den Atem stocken ließ. Sein Vater kann ebenfalls so unbeherrscht sein. Wir haben gehört, dass er auf Gallops Farm drüben an der Straße nach Findon auf einen Arbeitshund eingetreten hat, bis dieser tot zu Boden fiel. Meine Mutter meint, dass in der Erde unter ihrem Haus eine Art Unglücksbringer liegen muss, weil sie dort so viele Schwierigkeiten gehabt hatten. Aber John Glincy ist mit einem Schopf dichter blonder Haare gesegnet, in der Farbe von Stroh. Deshalb ist es sein Kopf, der sich leuchtend gegen das dunkle Feld abhebt, wenn die Männer pflügen und die Sonne auf sie herunterscheint. Das macht es schwierig, ihm zu widersprechen oder ihm etwas abzuschlagen. Er ist so unnachgiebig und verfolgt ein Ziel, bis er es erreicht hat, wie ein Spürhund, der einen Hasen jagt.

* * *

»Wirst du jetzt krank, Agnes?«, fragt meine Mutter ungeduldig. Ich merke, dass meine Füße auf den Tritten des Webstuhles angehalten haben. Ich schüttle den Kopf. Ich kann ihr nicht erzählen, dass ich innerlich angefüllt bin und dass es Münzen gibt, die hart gegen meine Haut drücken, was auch immer ich tue, und dass sie sich schon wie eine große Last anfühlen. Ich lasse das Schiffchen durch den Kettfaden hin und her sausen, mit aller Energie, die ich von einem jämmerlichen Teil meiner selbst aus aufbringen kann.

Dennoch bin ich mir sicher, dass meine Tante in der Tür stehen bleibt und mich anstarrt, bevor sie nach Hause geht. Ich drehe den Kopf nicht in ihre Richtung, aber ich höre, wie sie raschelt und atmet und sich den Korb über den Arm hängt. Sie scheint zu zögern, doch sie sagt nichts. Ich warte, bis ich sechs weitere Reihen gewebt habe, bevor ich mich umschaue. In der Tür steht niemand mehr, da ist nur eine Dunkelheit, weil die Sonne gerade hinter einer Wolke verschwindet.

Ich habe einen Entschluss gefasst.

3

Der folgende Tag vergeht. Am Nachmittag nimmt die Helligkeit schon vor Sonnenuntergang ab, und die Spatzen draußen in der Hecke hören auf zu zwitschern. Als es zu dämmerig ist, um am Webstuhl zu arbeiten, trete ich ans Fenster. Ich sehe, dass kein Windhauch geht und der Himmel wolkenverhangen ist. Noch während ich hinausschaue, rollt grauer Novembernebel vom Meer her über die Hügel und kriecht durch die Wälder die Hänge hinunter wie feuchter Dampf, der das Haus einhüllt. Wie kalt es ist!

»Als du gestern bei Mrs. Mellin warst«, sagt meine Mutter, »da hast du ihr doch hoffentlich gesagt, dass sie heute Abend gern mit uns zu Mutton’s Farm gehen kann, oder? Bei so einem Wetter kann sie kaum allein kommen.« Ich wende mich vom Fenster ab.

»Muss sie mit uns gehen?«, mault Lil. »Sie schleicht so langsam wie ein kranker Dachs, der auf seinen Zehennägeln dahinkriecht, und jammert ständig, dass ihr Rücken ein großer Schmerz aus Beuligkeit sei, und beschwert sich, dass der Bäcker aus dem Dorf ihr nichts mehr liefert. Kein Wunder, sage ich! Sie verdirbt einem den Tag.«

»Elizabeth!«, tadelt meine Mutter sie scharf.

»Ach, wo ist nur der ganze Spaß geblieben?«, fügt Lil halblaut und an niemand Besonderen gewandt hinzu und erntet dafür eine schnelle, schmerzhafte Ohrfeige von meiner Mutter. Wir sind inzwischen recht geübt in der Kunst des

Weitere Kostenlose Bücher