![Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)]()

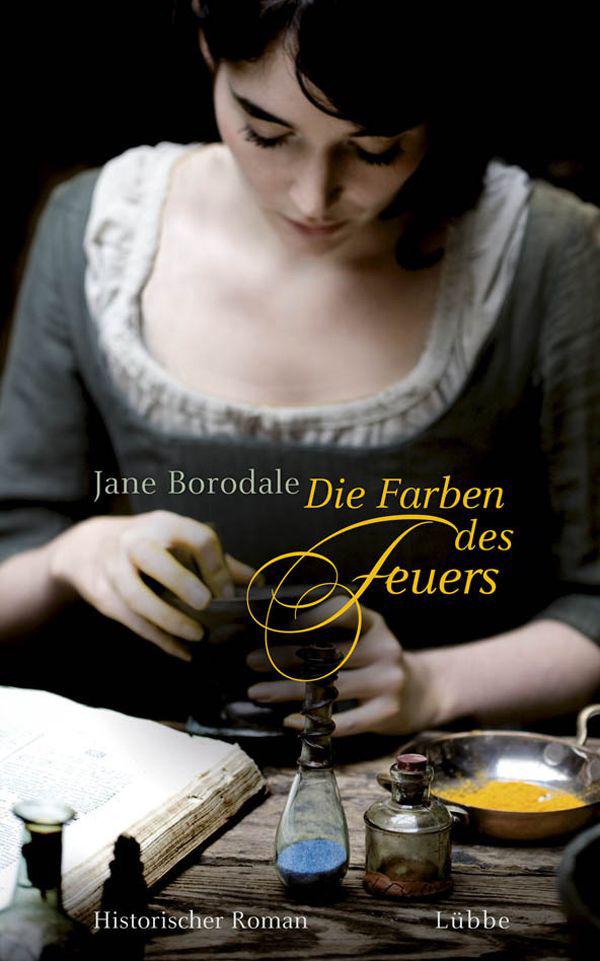

Die Farben des Feuers: Historischer Roman (German Edition)

dann davon. Mein Onkel pfeift durch die Zähne vor sich hin.

»Warum fettest du deine Stiefel ein, Agnes?«, fragt William plötzlich. Er ist zu mir gekommen und hat sich neben mich gesetzt. Alle hören auf zu reden und sehen sich nach mir um. Es herrscht Stille. Oder vielleicht habe ich mir das nur eingebildet, denn sie reden alle wieder.

»Sie sind so trocken, William«, antworte ich ihm leise. »Ich musste es tun, bevor sich Risse bilden und das Wasser aus den Pfützen zu leicht eindringen kann. Soll ich deine Stiefel auch einfetten?«

Er schnürt seine Stiefel auf, die ihm zu groß sind, und zieht sie aus. Dann sitzt er in seinen Wollsocken neben mir auf dem Boden, während ich das Fett wieder erwärme, das bereits abgekühlt und zäh geworden ist. Seine Füße sehen klein aus. Er schaut mir zu, wie ich die warme Flüssigkeit gleichmäßig mit einem Lappen in das Leder einarbeite. Als ich fertig bin, sind unsere beiden Paar Stiefel dunkel und glänzen.

»Danke, Agnes«, sagt William und sieht mich glücklich und voller Vertrauen an. Ich stehe auf, um den Fetttopf auf das hohe Regal zurückzustellen, damit er nicht sehen kann, dass mir Tränen in die Augen steigen.

Tränen einer Verräterin, denke ich.

Weinen führt zu nichts. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter einmal, als ich wegen eines Streits mit Ann weinte, ausrief: »Was stellst du dich so an? Es gibt keinen Grund, vor einem Topf über dem Feuer zu heulen, mein Mädchen.« Und meine Wange brannte von der Ohrfeige und der Wärme des Feuers, und der salzige Geschmack meiner Tränen vermischte sich mit dem Geruch der Suppe, die überkochte und zischend in die Glut des Herdes tropfte. Nein, Tränen sind in diesem Haus nicht üblich.

Das war in dem Jahr, als es zur Schlachtzeit so bitterkalt war, dass sogar der Fluss am Ufer gefror. An den Schilfhalmen hingen sich aufblähende eisige Netze, die aussahen wie Zuckerfäden.

Es berührt mich im Innersten zu beobachten, wie meine Mutter Lil ein weiteres Stück Niere zusteckt, als sie glaubt, dass mein Vater es nicht sieht. Sie bewahrt auch einen braunen Tontopf mit Honig an einem geheimen Platz hinter den Fässern im Schuppen auf und gibt Lil ab und zu einen Löffel voll davon, um ihr ihre schlechten Tage zu versüßen, wenn es nötig ist. Mein Vater weiß das nicht, es könnte nur unnötig seinen Zorn erregen. Meine Mutter glaubt, ich wüsste auch nichts von dem Honig, aber wenn Lil in meine Nähe kommt und ihr Atem nach Zucker und Blumen riecht, muss es mir einfach auffallen. Einmal, als niemand zu Hause war, bin ich mit einem Löffel hinausgegangen, habe den klebrigen Korken herausgezogen und davon gekostet.

Der Honig schmeckte zugleich nach Metall und Blut und Sommer, aber der Geschmack des Schuldbewusstseins war es, an den ich mich wochenlang Tag für Tag erinnerte. Ich tat es nicht wieder.

Wir verkaufen den Honig aus dem Bienenstock, wenn genug da ist. Honiggeld, Eiergeld und Vogelgeld, wenn mein Vater Lerchen und Schnepfen fängt. »Die Reichen leiden unter ihrem ausgefallenen Geschmack und ihren unbeständigen Gelüsten«, sagt er. »Also müssen wir ihnen was Delikates anbieten, und sollte es ihnen die Schillinge aus ihren seidenen Geldbörsen locken, wenn sie den Metzger bezahlen, umso besser.« Bei diesem Gedanken zwinkert er mir zu. Alles wird für die wichtigen Dinge verwendet, die wir brauchen: Mehl, Salz, Zwirn, die Reparatur von Töpfen und Stiefeln.

Der Tag zieht sich in die Länge.

Später sitzen wir gemeinsam am Tisch und essen. Aber ich kann nichts schmecken, weil über allem der Geruch nach rohem Schweinefleisch hängt. Ich kann nicht einmal das grobe Brot schlucken. William beugt sich vor, während er noch an seinem Brot kaut, greift nach meinem Stück und schiebt es sich eifrig zwischen seine kleinen Zähne. Niemand schilt ihn, weil keiner es bemerkt, so sehr sind sie damit beschäftigt, satt zu werden. Der dicke Eintopf aus Schweineleber und Schweinenieren, den Lil für uns alle aus dem geschwärzten Topf schöpft, schmeckt mir nicht. Statt zu essen, betrachte ich die knochigen Hände meiner Mutter, die Bratensoße in Hesters offenen Mund löffelt, bis ihre Schale leer ist. »Das schmeckt gut«, sagen wir alle und versuchen, vor meiner Tante nicht allzu hungrig auszusehen.

Ich setze mich an den Webstuhl.

Ich denke scharf nach, und gleichzeitig denke ich überhaupt nicht. Es ist, als wäre mein Verstand zerbrochen.

* * *

Ich erinnere mich, dass es fast schon einmal

Weitere Kostenlose Bücher