![Die Große Wildnis: Band 1 (German Edition)]()

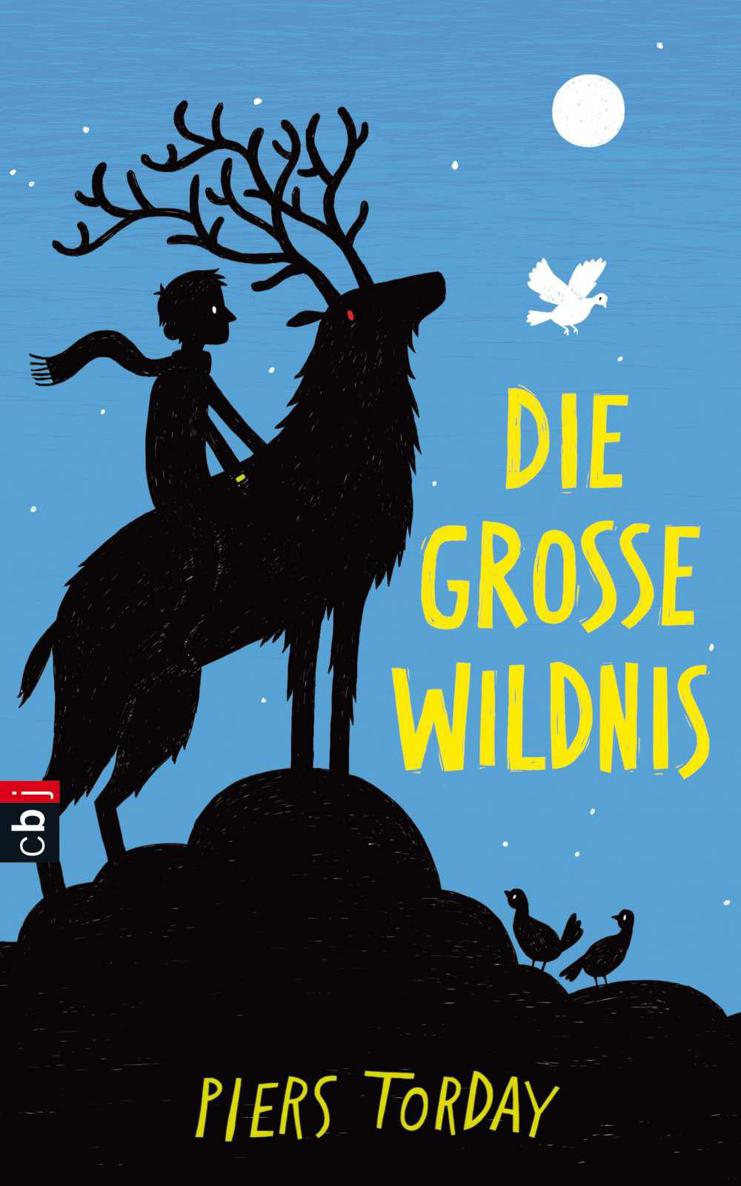

Die Große Wildnis: Band 1 (German Edition)

zurück.

»Also?«

Er wartet.

»Nichts? Nun ja. Das ist schade. Wirklich sehr, sehr schade.«

Er steht auf und beginnt, auf und ab zu gehen.

»Tja, mein guter, äh, Jaynes – Sohn des großen Professor Jaynes.«

Jetzt ist es wieder so weit.

»Hältst du dich für etwas B-Besseres? Glaubst du, den anderen überlegen zu sein?« Er beugt sich vor, kommt mir so nahe, dass sein Schnurrbart meine Wange streift. »Denkst du, du bist etwas B-Besonderes?«

Ich drehe den Kopf, blicke auf seine Sandalen, auf die großen, fahlen Zehen mit den brüchigen Nägeln und denke: »Du bist garantiert etwas Besonderes, Doktor«, aber er packt mich am Kinn und dreht mich zu sich, sodass ich ihn ansehen muss.

»Dein, äh, lieber Vater hält sich nämlich ebenfalls für etwas B-Besseres, weißt du?« Er lacht, aber es hört sich eher wie ein Schluckauf an. »Wir anderen sind, äh, nicht ganz so hochgeehrte Wissenschaftler«, fährt er fort, unterbrochen von weiterem Schluckauflachen, »und dazu verdammt, uns auf die guten alten Tage mit verrückten Exemplaren der menschlichen Spezies wie dir abgeben zu müssen.«

Ich weiß nicht, warum er Pa als »hochgeehrten Wissenschaftler« bezeichnet.

Er hat einfach nur seine Arbeit als Tierarzt gemacht, mehr nicht. Allerdings ist er ein sehr guter Tierarzt, vielleicht sogar der beste im ganzen Land, wie meine Ma meinte. Man sagt, er habe ein »magisches Geschick«. Kein Tier zu klein, keine Krankheit zu schwer, lautete sein Wahlspruch, egal ob es sich um Nutztiere, Haustiere von nebenan oder irgendwelche exotischen Tiere vom anderen Ende der Welt handelte.

Bis das Virus auftauchte.

»Und dabei tue ich doch alles, damit meine kleinen D-Delinquenten, äh, sicher und, äh, wohlbehalten sind.« Doktor Fredericks schenkt mir ein breites Lächeln, und es sieht aus, als lägen seine schlechten Zähne im Wettstreit darum, wer als Erster ausfallen würde. »Deshalb bleibt mir auch leider keine andere Wahl.«

Ich starre auf die geschlossene Tür. Auf das Bild des finster blickenden Selwyn Stone.

Weder das eine noch das andere hält Ratschlag oder Hilfe für mich bereit, als der Doktor schließlich sein Urteil verkündet.

»Du hast ein verbotenes Insekt berührt. Du kennst die Regeln.«

Er drückt einen Knopf unter dem Schreibtisch, die Tür gleitet zur Seite und gibt den Blick frei auf die beiden Aufseher, die draußen auf mich warten.

»Bringt ihn, äh, zurück in sein Zimmer«, sagt der Doktor mit einer achtlosen Handbewegung. »Sieben Tage Q-Quarantäne. Totale Isolation.«

Kapitel 4

Die Aufseher bringen mich zurück in mein Zimmer und verriegeln die Tür – so als wäre das keine große Sache.

Sieben Tage Zwangshaft. Und das nur, weil ich dachte, ein Insekt spräche mit mir.

Gegen die Wand gelehnt, das Kissen an die Brust gedrückt, sitze ich da und versuche, mich auf die Welt da draußen zu konzentrieren. Ein tiefschwarzer Himmel, aber kein Regen. Wieder einmal sieht es aus, als würde es jeden Augenblick anfangen zu regnen. Aber das tut es nie.

Das Wetter trägt nicht dazu bei, einen klaren Gedanken zu fassen, also versuche ich, an etwas Schönes zu denken – zum Beispiel daran, dass ich wieder zu Hause wäre: Ich helfe Ma, die Einkäufe auszupacken. Ich habe gerade etwas gesagt, das sie zum Lachen bringt. Da kommt Pa herein, in der Hand seine Lieblingstasse mit Tee, und er gesellt sich zu uns. Wir lachen und bereiten das Essen zu und sind glücklich. Alles ist wieder ganz normal.

Ich weiß nicht, wie lange ich so verharre, zusammengerollt auf meinem Bett, das Kissen umklammernd. Zur Abendessenszeit schiebt man mir eine Schüssel mit Formula durch die Türluke, diesmal mit Eier-und-Schinken-Geschmack, aber ich bin nicht hungrig.

Schlafen und vor sich hin starren, immer im Wechsel. Die Formula-Rationen stapeln sich unberührt auf dem Fußboden. So sieht mein Leben in den sieben Tagen mit sieben grau verhangenen Himmeln aus, die aufgezogen sind, seit ich vom Doktor kam.

Am letzten Abend habe ich einen sehr seltsamen Traum.

Ich träume, dass ich in meinem Zimmer zu Hause schlafe, und plötzlich ist da ein dumpfes Geräusch am Fenster.

Tapp-tapp-tapp .

Ich versuche, nicht darauf zu achten, und drehe mich auf die Seite. Aber das Geräusch wird immer lauter und lauter.

Mein Kopf pocht – ich werfe mich im Bett hin und her, mal bin ich wach und spüre meine Kissen und die kalte Wand, dann wieder frage ich mich schlaftrunken, ob ich zu Hause oder in Mentorium bin. Das Tapp-Tapp

Weitere Kostenlose Bücher