![Die guten Schwestern]()

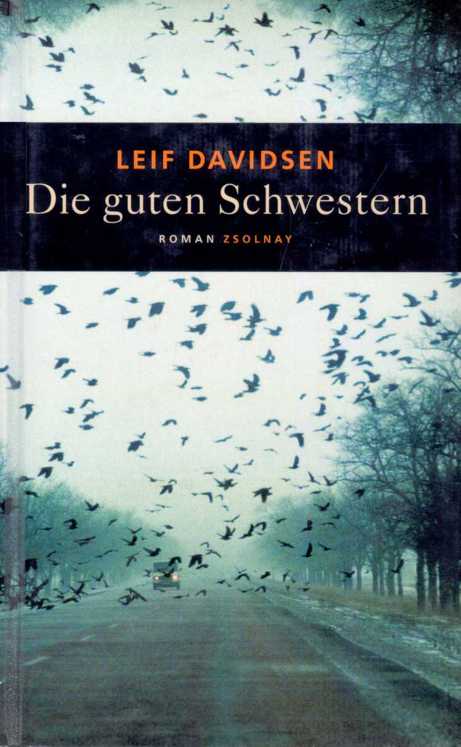

Die guten Schwestern

sie nie für ihn empfunden. Mutter arbeitete auch nach der Hochzeit weiter. Das war gar nicht so selbstverständlich damals. Sie trug schon seinen Namen und empfand eine gewisse Befriedigung dabei, Frau Oberlehrer Pedersen genannt zu werden. Vielleicht hat sie ihn geheiratet, weil er ihr Treue versprach und wirtschaftliche Sicherheit schenkte. Ein Oberlehrer gehörte seinerzeit zu den Spitzen der Gesellschaft, er war eine allgemein respektierte Autorität. Vielleicht heiratete sie ihn, weil er so langweilig und kalkulierbar war und sie nie überraschen würde, weder im guten noch im schlechten – ganz im Gegensatz zu Vater, der das in ihren stürmischen, leidenschaftlichen Jahren immer getan hatte.

Und als ich Vaters Geheimnis erfuhr, war es zu spät, ein vernünftiges Gespräch mit ihr zu führen. Da konnte Mutters Gehirn nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Einbildung unterscheiden. Sie lebte in ihrer imaginären Welt, in die ich nicht eindringen konnte. Oder war ihre Fähigkeit zur Verdrängung so gut entwickelt, daß sie noch in der Senilität die Lebenslüge vom glücklichen Zusammenleben mit nur einem Mann, meinem Stiefvater, aufrechterhielt?

Mutter hat nie gewußt, daß ich ein Doppelleben führte. Daß ich wie ein Doppelagent ein äußerliches Gesicht hatte und ein anderes, mein heimliches Leben, in das niemand eindringen durfte. Obwohl ich verschlossen und als stilles Mädchen bekannt war, war ich in der Schule nicht nachlässig. Ich verstand früh, daß mir die Ausbildung den Weg aus dem Gefängnis wies, in das ich mich versetzt fühlte. Daß ich, wenn ich mich in der brutalen Unterdrückungswelt der Männer behaupten wollte, gezwungen sein würde, klüger und besser ausgebildet zu sein als sie. Denn ich habe bald eingesehen, daß noch der unbegabteste, ungebildetste Mann aufgrund seines Geschlechts das Recht zu haben meinte, Macht über Frauen auszuüben.

Es war selbstverständlich, daß ich aufs Gymnasium kam, obwohl es damals noch keineswegs selbstverständlich war, daß Mädchen aufs Gymnasium gingen. Aber sowohl mein Stiefvater und meine Mutter als auch meine Lehrer sagten, ich sei ein talentiertes Kind, und obwohl ich vielleicht ein bißchen introvertiert war und in der Klasse zu wenig Initiative zeigte, war ich ohne Zweifel für die höhere Schule geeignet. Ich hatte die besten Noten. Es gab, und das war der vornehmste Adelsbrief der damaligen Zeit, keine Probleme mit mir.

Ach, wenn sie in mein Inneres hätten blicken können! Ich haßte sie von ganzem Herzen. Ich haßte ihre kleinbürgerliche Lebensweise, ihre Doppelmoral, ihr Verschweigen der Wahrheit, ihre Heuchelei und ihr Talent, die Vergangenheit so zurechtzustutzen, daß sie in ihr jetziges Leben paßte. Die Menschen kamen mir vor wie Insekten, die nicht erkannten, daß sie in einer Flasche gefangen waren. Sie flatterten herum und stießen mit dem Kopf gegen das Glas, weil sie es, blind wie sie waren, nicht erkennen konnten. Menschen, denen nicht klar war, daß ihre glänzende Fassade nur verbarg, wie unglücklich sie sich vom Zeitgeist zurichten ließen, während sie selber meinten glücklich zu sein. Ihr Irrglaube, glücklicher zu werden, weil man jetzt immer mehr kaufen konnte, und daß die guten Zeiten gekommen seien und von jetzt an bleiben würden, bereitete mir Übelkeit. Ich war überzeugt davon, daß mein Vater sie durchschaut hätte. Daß er die dänische selbstzufriedene Provinz nicht ertragen und uns verlassen hatte, nicht weil er uns nicht mehr liebte, sondern weil ihn unsere Doppelmoral krank machte. Damals wußte ich es natürlich nicht, aber instinktiv durchschaute ich die repressive Toleranz des Kapitalismus und seine Ausbeutung des Menschen. Ich erkannte, ohne Worte dafür zu haben, die einengenden, kleinbürgerlichen Fesseln der Gesellschaft.

Statt dessen suchte ich Zuflucht in den Büchern und las die Bibliothek von einem Ende zum andern. Lesen hieß, allein zu sein. Lesen hieß, in Frieden zu sein. Lesen hieß, frei zu sein. Lesen hieß, die Lust, sie alle zu töten, zumindest für eine Weile beiseite zu schieben. Das einzige, was ich an meinem Stiefvater mochte, war, daß sein Einkommen uns ermöglichte, in einem Haus zu wohnen, in dem ich mein eigenes Zimmer hatte. Wo ich die Tür abschließen konnte. Zu dem niemand Zutritt hatte. Mein eigenes Zimmer. Heute eine Selbstverständlichkeit, aber damals für die meisten Frauen ein Traum, weil es sich dabei nicht nur um ein physisches Zimmer handelt, sondern um einen

Weitere Kostenlose Bücher