![Die Heilerin des Sultans]()

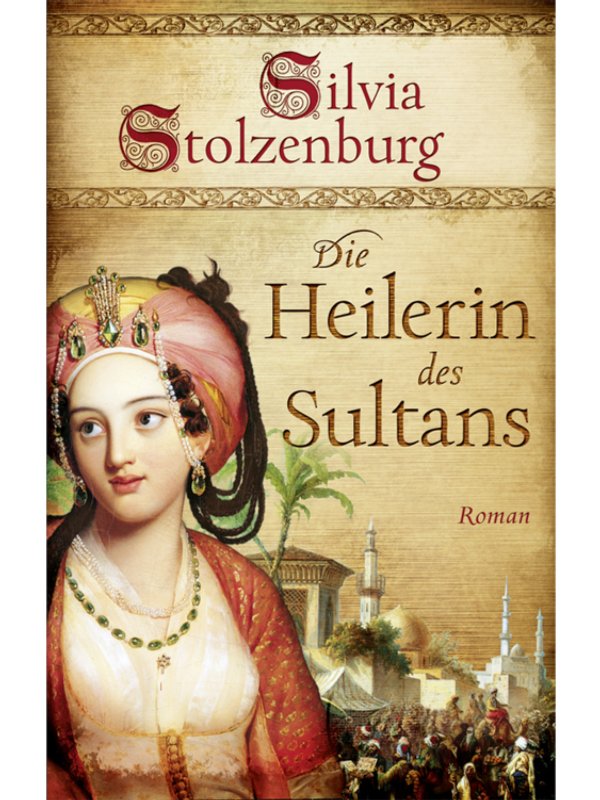

Die Heilerin des Sultans

einem kurzen Nicken von ihm abgewandt. Kaum

klammerten sich ihre Finger um das kühle Leder, verpuffte der

Reiz des Marktes und sie machte sich schnurstracks auf den Weg ins Darüssifa, um

der Tabibe ihren

Schatz zu zeigen. Zweifelsohne würde auch diese begeistert sein

von der bildlichen Darstellung von Schnitten während der Geburt,

Urinfarben und den genauen Mischungsverhältnissen von

schmerzlindernden Mitteln.

Ohne

auf die Schicklichkeit zu achten, flog sie an Hofdamen und Wächtern

vorbei in den innersten Bereich des Palastes, der seit der

Abwesenheit Bayezids ausgestorben und leblos wirkte. Der Wunsch nach

der Nähe des Padischahs hatte sich in den vergangenen

Tagen wieder verstärkt, aber sie hatte gelernt, das Gefühl

in Schach zu halten. Dennoch verspürte sie ein Zwicken des

Bedauerns, als sie unter den Fenstern seiner Zimmerflucht vorbei ins

Hospital stürmte, wo sie von einer ungewohnten Stille empfangen

wurde. Seit dem Abzug der Truppen, lag der Flügel der

Janitscharen beinahe vollkommen verwaist da, und auch die Leiden der

Frauen schienen weniger geworden zu sein. Mit wehender Entari hastete sie auf den hinteren

Teil des Krankenhauses zu, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne,

als ihr der durchdringende, metallische Geruch von Blut in die Nase

stach. Unheil verkündend hing er in der Luft und schlug sich in

ihrem Rachenraum nieder, sodass sie den Eindruck hatte, ihn zu

schmecken. Die Tür, welche ins Reich der Ebe

– der Hebamme –

führte, stand eine Handbreit weit offen; und zusammen mit der

deutlich spürbaren Anspannung verriet diese Nachlässigkeit

Sapphira, dass sich dahinter ein Drama abgespielt haben musste.

Unsicher verharrte sie einen Moment auf der Schwelle und lauschte auf

die Geräusche, die aus der Kammer drangen. Verhaltenes Flüstern

wechselte sich mit dem Klirren von Metall und dem Plätschern von

Wasser ab, doch kein Laut verriet die ansonsten übliche Hektik.

Mit einem Engegefühl im Hals drückte sie die Tür auf

und erstarrte, als sie die blutigen Stofffetzen sah, die achtlos über

eine der hölzernen Trennwände geworfen worden waren. Das

Glück über den Kauf vergessen, umrundete sie den bemalten

Wandschirm – und blieb wie angewurzelt stehen, als ihr Blick

auf den halb nackten Leib einer jungen Frau fiel. In seiner

wächsernen Bleichheit bildete dieser einen beinahe unwirklichen

Kontrast zu den blutgetränkten Laken, auf denen er ruhte.

Umringt wurde die Tote von der Ebe, der Tabibe und zwei Helferinnen, die

alle auf ein winziges Gebilde starrten, das reglos und besudelt

zwischen den Beinen der Verstorbenen lag. Zwei weitere Cariyesi säuberten die Frau mit

feuchten Schwämmen, die sich schneller mit ihrem Blut vollsogen,

als diese sie auswringen konnten. »Ach, Sapphira«,

seufzte die Tabibe, die

das Eintreten des Mädchens bemerkt hatte. »Wenn sie doch

nur ein wenig früher gekommen wäre, dann hätten wir

sie retten können!« Erschüttert verfolgte das

Mädchen, wie eine der jungen Frauen die Fehlgeburt aufhob, in

ein sauberes Tuch einwickelte und behutsam auf ein Kissen bettete.

Traurigkeit breitete sich in ihr aus. Warum konnte eine solche

Verschwendung von Leben nicht verhindert werden? Warum gelang es dem

Tod immer wieder, der Heilkunst ein Schnippchen zu schlagen?

Kapitel 35

Das

Mittelmeer, Sommer 1400

Mit einem

flauen Gefühl in der Magengegend verfolgte Otto das Gemetzel auf

See. Da eine der Koggen lichterloh in Flammen stand, war es nicht

schwer, die grausigen Einzelheiten des Schlachtens auszumachen.

Überall trieben tote und verstümmelte Körper im

Wasser, das rot war vom Schein des Feuers und dem Blut der

Erschlagenen. Das Geräusch auftreffender Armbrustbolzen

vermischte sich mit dem Klirren von Schwertern, doch die Venezianer

waren den kampferprobten Piraten nicht gewachsen. Weil nicht alle

Mitglieder des Handelszuges in den Betrug des Kapitäns

eingeweiht worden waren, mussten diejenigen, die sich zur Wehr

setzten, in der geschickt gestellten Falle ihr Leben lassen –

sollte der Streich vom Senat ungeahndet bleiben. Umringt von dem

listigen Schiffsführer und seinen Kameraden, stand Otto am

Strand der kleinen Insel, bei der es sich zweifelsohne um einen

Unterschlupf der Seeräuber handelte. »Nun, was sagt Ihr?«,

riss ihn der Italiener aus den Gedanken. »Ihr seid Euren Neffen

los und ich die mangelhafte Ware.« Er stieß mit dem Fuß

gegen einen prall gefüllten Sack zu seinen Füßen, der

ein gedämpftes Klimpern von sich gab.

Weitere Kostenlose Bücher