![Die Konkubine]()

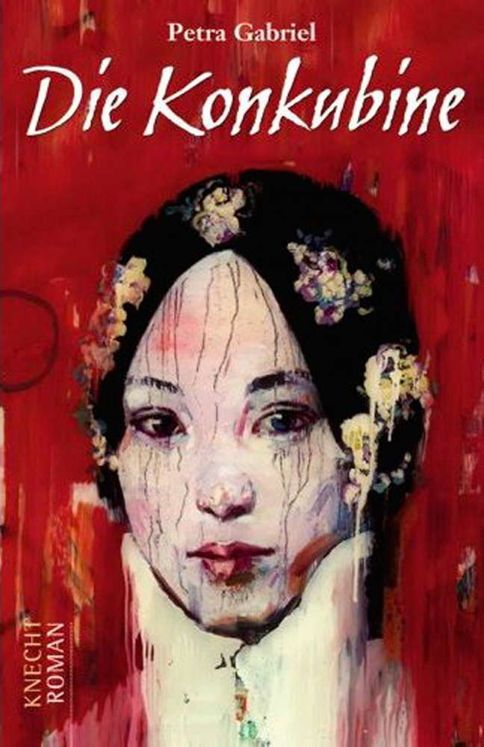

Die Konkubine

Es fehlte nichts.

Weitere zwei Tage danach traf sie Tang Zhirui. Er war groß und schlank, vielleicht ein Meter achtzig. Die Nickelbrille, die er zum Lesen trug, gab seinem Gesicht einen Ausdruck, der gleichzeitig naiv und intellektuell wirkte. Sie hatte keine Ahnung, wie er es anstellte, diese Widersprüche zu vereinen. Beim Gehen drehte er die Fußspitzen ein wenig nach innen und schlenkerte mit den Armen. Eine Eigenschaft an ihm lernte sie besonders zu schätzen: Er spuckte nicht auf die Straße oder in Mülleimer wie viele chinesische Männer. Und er gab ihr ihren chinesischen Namen: Bao Wenli.

«Bao kann je nach Schreibweise und Aussprache vieles heißen, Bündel, Paket, aber auch Wind und sogar grausam», erläuterte er. «Eine berühmte Familie hieß so. Das Namenszeichen ist für uns ein Symbol für Ehrlichkeit, Unbestechlichkeit und Selbstlosigkeit.» Tang sprach fast perfekt Deutsch. Er hatte in Berlin studiert. Was genau, das fand sie nie heraus. Irgendetwas im Bereich Ingenieurwesen. Inzwischen malte er und schuf Skulpturen. So hatte sie ihn kennengelernt. Sie war zufällig auf seine Galerie gestoßen und hatte sich die Kunstwerke angesehen.

«Wen», fuhr er fort, «steht für vornehm, gebildet, für Kultur.»

«Und Li? Was heißt Li ?»

Tang blickte verlegen zur Seite. «Nun, es bedeutet… schön, strahlend wie die Sonne.»

Sie begann langsam, von sich selbst beeindruckt zu sein, wollte mehr charmante Worte von ihm hören. Egal, ob sie nun stimmten oder nicht. Es gab so selten Menschen, die Schönes sagten, etwas, das sie noch lange Zeit später im Geist hin- und herdrehen konnte und sich überlegen, ob nicht vielleicht doch ein kleines bisschen davon wahr war.

«Ich fühle mich sehr geehrt», antwortete sie fast schüchtern und fragte sich, ob sie an diesem neuen Namen wachsen konnte.

Tang Zhirui zeigte ihr seine Heimatstadt. Sie lachten viel, auch über die gegenseitigen Missverständnisse. Geduldig beantwortete er zahllose Fragen. Das tue er gern, denn die Deutschen hätten ihm geholfen, als er in ihrem Land studiert habe, jetzt gebe er das zurück.

Er nahm sie mit in einen Copy-Shop, um Visitenkarten zu drucken, und erklärte ihr, wie man diese auf die richtige Weise übergibt. «Ohne eine solche Karte ist man in China quasi nicht existent», erfuhr sie. Er brachte ihr bei, die Hände ihrer neuen Bekannten zu schütteln, ohne sie zu drücken. Mit ihm lernte sie das Tsingtau der Kolonen und das boomende Qingdao kennen, erkannte mit Staunen, dass es in dieser Stadt am Gelben Meer im Sommer Kästen und Töpfe mit Geranien gab. An den alten Häusern mit den Granitsockeln wuchs wilder Wein, und in vielen Gerichten war die deutsche Küche wiederzuerkennen.

Die großen Parks luden wie vor über hundert Jahren zum Schlendern ein, inzwischen jedoch gegen Eintritt. Die Kanalisation, um die Wende des vorletzten Jahrhunderts gebaut, arbeitete bis heute, transportierte allerdings inzwischen nur Abwasser ins Meer. Die riesige Festungsanlage im Berg war noch funktionstüchtig, die Lüftungsrohre ebenfalls. Die tonnenschwere Rotunde aus Kruppstahl, die wie eine Krone oben auf dem Berg saß, war mittels eines Rades, das dem Lenkrad eines Autos ähnelte, noch immer so leicht zu drehen wie vor 100 Jahren. Sie hatte es ausprobiert und jenen Rundumblick durch die kleinen Scharten genossen, der früher nur dem Militär vorbehalten gewesen war. Am Eingang prangte zwischen zwei Soldaten-Puppen auf Ockergrund der Kaiseradler. Der Rest war inzwischen geweißelt. Sie konnte nur die eine Hälfte der unterirdischen Bastion besichtigen. Die andere war militärisches Sperrgebiet und wurde von der chinesischen Marine genutzt.

Einiges schien ihr wie damals zu sein. Zum Beispiel, dass die jungen Europäer, die in Qingdao lebten, meist unter sich blieben. Nur, dass sie heute nicht mehr zum Tanztee ins Hotel Prinz Heinrich gingen, sondern in die Discos. Ihr «Tsingtao Beer», das noch immer auf der Grundlage des deutschen Rezeptes gebraut wurde, tranken sie nur selten mit chinesischen Freunden. Dafür aber mit asiatischen Frauen. Wie damals sprachen viele Europäer kaum Chinesisch, selbst nach Jahren im Land. Sie kommunizierten mit den Taxifahrern mittels eines ebenso seltsamen Sprachgemischs wie einst die deutschen Besatzer mit den Männern, die ihre Rikscha zogen, oder den Dienstboten, die ihnen ein angenehmes Leben ermöglichten. Oft ein besseres als daheim. Wie damals gab es unter den Ausländern Klatsch und

Weitere Kostenlose Bücher