![Die Kunst des Sterbens: Thriller (German Edition)]()

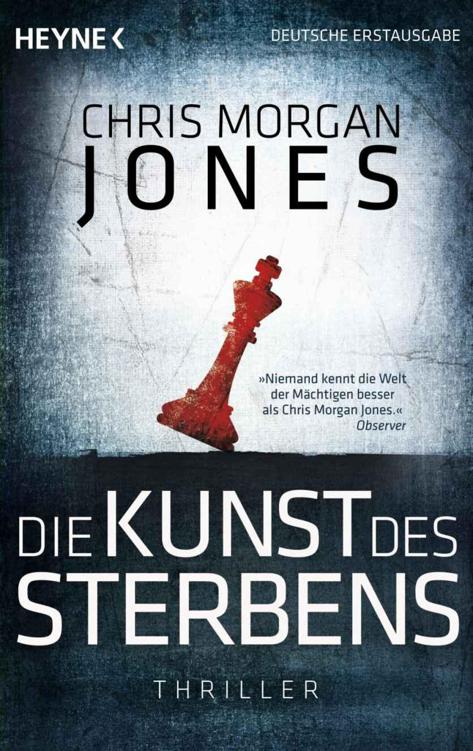

Die Kunst des Sterbens: Thriller (German Edition)

irgendetwas zwischen exzentrisch und gefährlich: An den Wänden seines Büros hatte er Samuraischwerter hängen, und in seinem Landhaus hielt er sich Tiger als Haustiere, außerdem besaß er eine gewaltige Bibliothek von Texten über das Wesen des Kampfes und des Krieges. Die Kunst des Krieges war sein Lieblingsbuch, und das Zitat aus lediglich vier Schriftzeichen besagte, dass man, um seinen Feind zu kennen, zu ihm selbst werden musste. Hammer, der auf intellektueller Ebene für solche Dinge empfänglich war, brachte es oft unter – nicht zuletzt deshalb, weil es stimmte, das wusste Webster aus eigener Erfahrung. Aber jetzt hätte er gerne gehört, was Sunzi gesagt hätte, wenn man keine Ahnung hatte, wer der Feind war.

Seine Gedanken geisterten wirr durcheinander. Vor allem musste er sie jetzt bündeln, ordnen, und die gefährlichen oder irrelevanten verwerfen, doch sie jagten unkontrolliert durch seinen Kopf. Darunter – am beharrlichsten von allen – die Worte: Du kennst nicht mal meinen Namen. Und damit war es nicht nur unmöglich, den Mann zu besiegen, sondern auch, sich gegen ihn zu verteidigen.

Zurück im Wagen spielte er Driss die Aufnahme vor, die er gemacht hatte, und betete stumm, dass Kamila es schaffte, den Mann aufzuspüren; obwohl es unvorstellbar schien, dass er irgendwelche Spuren hinterließ. Driss lauschte der Aufzeichnung, konnte jedoch nicht verstehen, was der Mann zu seinem Freund über Websters Bericht gesagt hatte. Das war kein Arabisch, da war er sich sicher; es klang wie Farsi.

Webster steckte sich eine Zigarette an – vier hatte er noch –, schloss die Augen, nahm einen tiefen Zug und ließ in einem subtilen Akt der Selbstkasteiung den Rauch bis zu seinem Rachen wandern. Eine Weile lang hockte er einfach nur in der Hitze, den Kopf im Nacken und einen Ellbogen im offenen Wagenfenster, und hielt den Rauch für einen Moment in den Lungen, dann blies er ihn aus und zwang sich, im Rhythmus der Züge zu entspannen, bis sich das innere Unwetter langsam gelegt hatte. Als er schließlich seine Augen öffnete, waren ihm drei Dinge klar. Erstens, eigentlich sollte er jetzt zu Hause sein, um seine Familie zu beschützen. Zweitens, dieser Mann musste unbedingt sein Geld kriegen. Und drittens, Qazai war der Schlüssel zu beidem.

Er nahm sein Prepaid-Handy, das Kamila ihm heute Morgen gegeben hatte, und rief Qazais Handy an. Es war ausgeschaltet, aber sein nächster Anruf ergab, dass er aus seinem Hotel noch nicht ausgecheckt hatte, und Webster bat Driss, ihn so schnell wie möglich hinzufahren.

»Hältst du das für eine gute Idee?«, fragte Driss.

»Warum?«

»Wegen der Polizei.«

»Wann melden sich deine Freunde bei dir?«

»Keine Ahnung.«

»Können wir die Krankenhäuser durchklingeln?«

»Wenn der Franzose tot ist, ist er nicht im Krankenhaus.«

»Andernfalls schon.«

Driss zuckte die Achseln. »Meine Mutter und Youssef verfolgen deinen Mann. Ich bin hier bei dir.«

»Ich weiß. Okay. Dann bleibt mir keine Wahl. Fahren wir.«

Es war wahrscheinlich, dass die Polizei mit Qazai sprechen wollte oder bereits mit ihm redete, aber er musste ihn aufsuchen; es gab keine andere Möglichkeit.

Er und Driss legten sich einen Plan zurecht. Sie wollten an Qazais Hotel vorbeifahren, sich vergewissern, dass in der Nähe keine Polizeiautos standen, dann sollte Driss die Lage erkunden. Falls die Luft rein war, würde Webster Qazai aufsuchen, während Driss unten am Empfang einen Tee trank und ihn verständigte, sobald etwas passierte.

Im Hotel war keine Polizei, und Driss rief aus der Lobby an, um einen Lagebericht durchzugeben; soweit bekannt, sei Mr. Qazai auf seinem Zimmer – zumindest sei es noch nicht sauber gemacht worden. Um zur Sultan’s Residence zu gelangen, müsse Webster an der Rezeption vorbei in die Parkanlage gehen und dann nur noch den Schildern folgen. Webster bedankte sich bei ihm, schloss den Wagen ab, deponierte die Schlüssel im Auspuff und lief, während er sich nach jedem Wagen, jedem Fahrer und jedem Passanten umschaute, über die Straße zu den Toren des Hotels. Es war so heiß, dass die Hitze von dem klebrigen Asphalt reflektiert wurde.

Bisher war er noch nicht polizeilich gesucht worden. Man hatte ihn schon oft observiert, aber das kam ihm im Vergleich dazu fast wie ein zivilisiertes Unterfangen vor: Kriegte man es mit, konnte man etwas dagegen tun, andernfalls kümmerte es einen nicht. Überwachungen gehörten zum Tagesgeschäft, in der Hälfte der Fälle blieben

Weitere Kostenlose Bücher