![Die Maya-Midgard-Mission]()

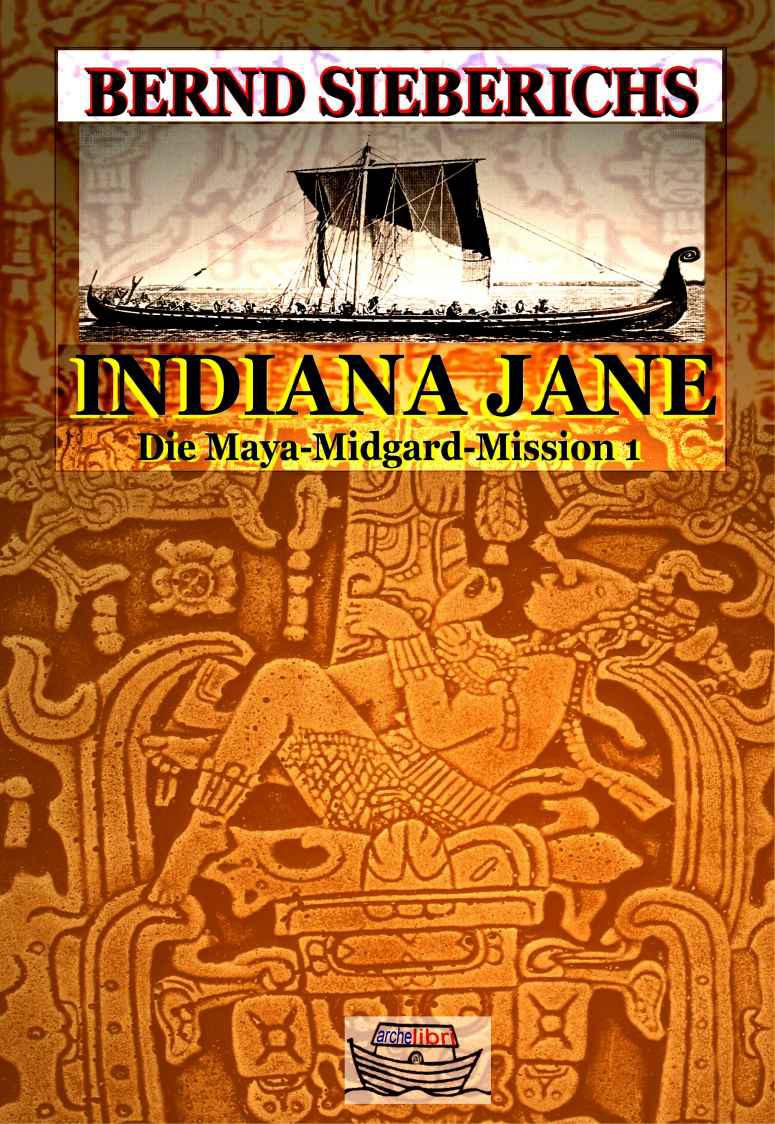

Die Maya-Midgard-Mission

Wie Sand. "Eine Welle spült an meine Füße!", dachte er. "Schnell laufe ich durch den Schaum über den Strand. Eine grüne Wand tut sich auf, öffnet sich vor mir und umschließt mich, ich schreite hindurch: Palmen, Blütenbüsche, Gestrüpp, ein Hain süß duftender Orangenbäumchen, Sonnenstrahlen brechen durch die Blätterkuppel des Dschungels, eine Lichtung, seidenweiche warme Luft, fernes Stimmengemurmel wie das Plätschern eines Bachs, der Kopf fällt zur Seite, schwer, ein Höhleneingang, schwarz wie ein zahnloser Mund, doch Zähne im Innern, scharfe, lange, spitze Zähne, Reißzähne, Hauer, Zähne aus Stein, Stalagmiten, Stalaktiten, eine Tropfsteinhöhle, heller, weißer Kalkstein, so hell, ich stolpere, halte mich an einem steinernen Stumpf fest, der Stein bricht ab, Staub rieselt auf meine Hose, Feuchtigkeit benetzt meine Hände und wieder Staub, Steinmehl diesmal, hölzerne Röhren stecken im Stein, fallen heraus, trocken, ich öffne sie, Leporello und gleißendes Licht, so hell, so weiß, es schmerzt in den Augen! Grell! Ahh!"

Ambrose Bierce kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder. Der Schwindel schien vorüber. Seine Hände glänzten feucht. Weißer Mehlstaub bedeckte seine Hose. Der Photograph war verschwunden. "Mrs. McCrackin, einen Augenblick, bitte", sagte er zu einer vorbeieilenden Frau. "Wissen Sie, wo der Mann mit der Kamera hin ist?"

Die junge Frau sah den bekannten Journalisten, der bleich in einem Sessel kauerte, erstaunt an und blieb stehen. "Hier gibt es keinen Photographen, Mister Bierce. Gehts Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen?"

" Aber... Jaja, danke, ich... Ich bin schon in Ordnung." Er schüttelte ungläubig den Kopf, befühlte seine nassen Socken, die sandigen Schuhe und klopfte sich den weißen Steinstaub vom Hosenbein.

Den Photographen sah Ambrose Gwinet Bierce nie wied er. Doch mit Joe McCrackin – der Frau, die ihm aus seiner Verwirrung half – verband ihn bald eine tiefe, lebenslange Freundschaft.

USA, WASHINGTON, 5. April 1909

"Während der folgenden Jahre widmete ich mich meiner Familie ebenso wie der Vollendung meiner schriftstellerischen Talente. Ich reiste viel und verlor nie das Interesse an der Natur und ihren wunderbar vielfältigen Erscheinungsbildern. Ich musste den Tod von zweien meiner drei Kinder erleiden, entzweite mich mit meiner Frau, erlebte den Untergang meines geliebten San Franciscos und wurde nie als das Genie erkannt, das ich bin..." Den letzten Satz beseitigte Ambrose Bierce mit dicken schwarzen Tintenstrichen. Er war nicht der Mann, eine Autobiographie zu verfassen. Er konnte es nicht. Nicht heute, und auch nicht morgen. Er zerknüllte das Blatt Papier und warf es aus dem Fenster. Nicht in diesem verfluchten, feuchtschwülen Washington, das einem den Atem nahm. Er überflog den Durchschlag der wenigen Zeilen über sein Schicksal noch einmal und wunderte sich nicht, dass er sich in seiner Arbeit und zu einer Zeit mit dem Tod und dem Sterben auseinander setzte, da solche Gedanken als ebenso unfein galten wie öffentliche Unzucht. Dass der Tod und das Sterben sein Thema war, musste einen Teil seiner Unbeliebtheit, ja, seines Misserfolgs ausmachen. Er hätte sich mehr mit dem Licht beschäftigen müssen. So, wie jener geheimnisvolle Photograph es ihm vor über dreißig Jahren nahegelegt hatte. Das mysteriöse Geschehen jenes Septembertages im Salon der Ina Coolbright hatte er über die Jahre beinahe vergessen. Und ausgerechnet Mark Twain, der Erfolgsautor, war es, der die Erinnerung an den Photographen wieder wachgerufen hatte. Bierce nahm sich den Brief des nunmehr weltberühmten Kollegen und las den Absatz, den er markiert hatte:

' ...es gibt keinen Gott, kein Weltall, kein Menschengeschlecht, kein irdisches Leben, keinen Himmel, keine Hölle. Es ist alles ein Traum—ein grotesker und törichter Traum. Nichts existiert, nur du. Und du bist bloß ein G e d a n k e—ein schweifender Gedanke, ein nutzloser Gedanke, ein heimatloser Gedanke, der inmitten leerer Ewigkeiten umherirrt! Ja, geschätzter Herr Kollege, so dachte ich, und ich fürchte, so denke ich noch, obwohl ein Photograph in einem New Yorker Photoatelier mir Gegenteiliges zu beweisen versuchte. Es war nicht nur seine Erscheinung, die nachhaltigen Eindruck auf mich machte, vielmehr waren es seine Worte, die mir die Augen öffneten: Er erinnerte mich an einen Rat, den ich einst einem jungen Kollegen gab. Und unser wunderbarer Photograph ließ mich mit Sand an den

Weitere Kostenlose Bücher