![Die Schakkeline ist voll hochbegabt, ey: Aus dem Leben einer Familienpsychologin (German Edition)]()

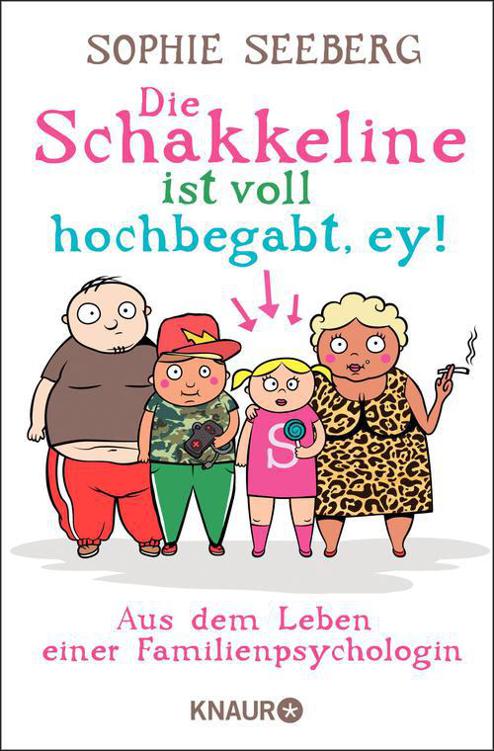

Die Schakkeline ist voll hochbegabt, ey: Aus dem Leben einer Familienpsychologin (German Edition)

womöglich nicht nur mir, sondern auch meinen Kindern etwas tun wollte? Mir wurde übel.

Was hatte ich für einen schrecklichen Beruf, mit dem ich womöglich meine Kinder in Gefahr brachte?

Was sollte ich nun machen?

Weitermachen?

Die Kinder rund um die Uhr bewachen?

Den Fall aufgeben?

Oder den Beruf?

Ich kramte, noch immer zitternd, mein Handy aus der Tasche und rief zu Hause an. Es war alles in Ordnung.

Noch.

Ich organisierte die nächsten Tage so, dass meine Kinder nirgendwo mehr alleine hingehen würden. Aber wie lange wollte ich das so handhaben? Wie lange konnte ich das? Ich fühlte mich ohnmächtig. Und ich war tatsächlich vollkommen ratlos.

Normalerweise half es mir immer, Fälle in meinen Supervisionsgruppen zu besprechen. Doch diesmal beunruhigte es mich im Grunde noch mehr. Denn obwohl alle bemüht waren, mich nicht zu belasten, sah ich doch deutlich die Sorge auf den Gesichtern meiner Kollegen.

Viele von ihnen waren auch schon einmal bedroht worden. Genau wie ich auch. Aber so ernstzunehmend, so direkt, so berechnend waren diese Drohungen bei keinem von uns je gewesen. Einen guten Rat hatte auch niemand. Ich spürte das Unbehagen meiner Kollegen, weil sie nicht helfen konnten, und fühlte mich nun noch schrecklicher. Zum einen tat es mir leid, dass ich sie damit belastete, und zum anderen wurde mir durch ihre Ratlosigkeit umso deutlicher, in was für einer schwierigen Lage ich war.

Als ich nach dem offiziellen Teil der Supervision noch mit drei Kolleginnen, die in den vielen Jahren so etwas wie Freundinnen geworden waren, bei einem Glas Wein saß, sprach ich aus, was ich vorher immer wieder weggeschoben hatte. »Ich mag nicht mehr.«

Für mich selbst überraschend, brach es plötzlich aus mir heraus. »Ich will nicht mehr mit Menschen reden müssen, die mich bedrohen. Oder die ihre Kinder missbrauchen. Ich will nicht mehr in Wohnungen sitzen, die so ekelhaft sind, dass ich danach meine Klamotten verbrennen möchte. Ich mag mir nicht den ganzen Tag grauenhafte Geschichten anhören müssen. Ich will nicht mehr in leere Kinderaugen schauen, nicht mehr die Hand von einem Kind an meinem Arm spüren, das drum bittet, dass ich es mitnehme, keine widerlichen, vollgemüllten Löcher mehr, in denen Kinder wie Tiere hausen müssen … Ich … Ich kann nicht mehr!«

Ich hatte Tränen in den Augen, und mein Ausbruch war mir peinlich. Meine Kolleginnen sahen sehr betroffen aus. Und erzählten mir dann Dinge, die eigentlich dazu dienen sollten, mich zu beruhigen und meine Gefühle in Relation zu setzen. Dummerweise hatte das alles einen gegenteiligen Effekt.

Es folgten Erzählungen von Sachverständigen, die von heute auf morgen völlig entnervt ihren Job hinwarfen, um etwas völlig anderes zu machen. Von Kollegen, die nach Begutachtungen gestalkt und massiv bedroht wurden und sich schließlich auch ein anderes Betätigungsfeld suchten – oftmals verbunden mit einem Wechsel des Wohnorts. Ich hörte von Burn-out, Depressionen und Suizidversuchen. Dazu Beteuerungen wie: »Ich weiß, was du meinst. Mir geht’s ganz oft genauso.«

»Ja, ich kenn das auch. Dass man einfach nicht mehr will.«

»Oder nicht mehr kann.«

»Manchmal zittere ich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann.«

Es war deprimierend.

Erst meine Lieblingskollegin Bärbel brachte wieder ein wenig positive Stimmung in unseren düsteren Abend. Sie klatschte einmal in die Hände, so dass wir sie alle ansahen. Dann sah sie in die Runde und sprach mit ruhiger Stimme. »Darf ich daran erinnern, dass unser Beruf hat auch gute Seiten hat? Danke. Ich bin gern Sachverständige.« Und sie erinnerte uns an all die Fälle, in denen wir wirklich etwas Gutes bewirkt hatten, und an die vielen Kinder, denen es nach unseren Gutachten besserging als zuvor.

Bärbel selbst war noch nie bedroht worden, hatte dazu aber eine grundsätzliche Haltung. »Das ist wie bei allen Erpressungen. Wenn du mitmachst, hast du schon verloren. Und was willst du jetzt tun? Den Jungen da weiter hinschicken, damit dieser Sicherheitsdienstfuzzi dir nichts tut?«

»Natürlich nicht!« Ich war empört.

»Siehst du. Also kannst du doch im Grunde nur ganz normal weiter begutachten.«

Bärbel hatte recht. Es ging um den kleinen Johannes. Und natürlich auch um Frau Lorenz. Und wenn Herr Eckart nun doch einen Fehler machen würde, dann konnte man ihm am ehesten etwas nachweisen, wenn ich diesen Fehler möglichst professionell

Weitere Kostenlose Bücher