![Die silberne Burg: Historischer Roman (German Edition)]()

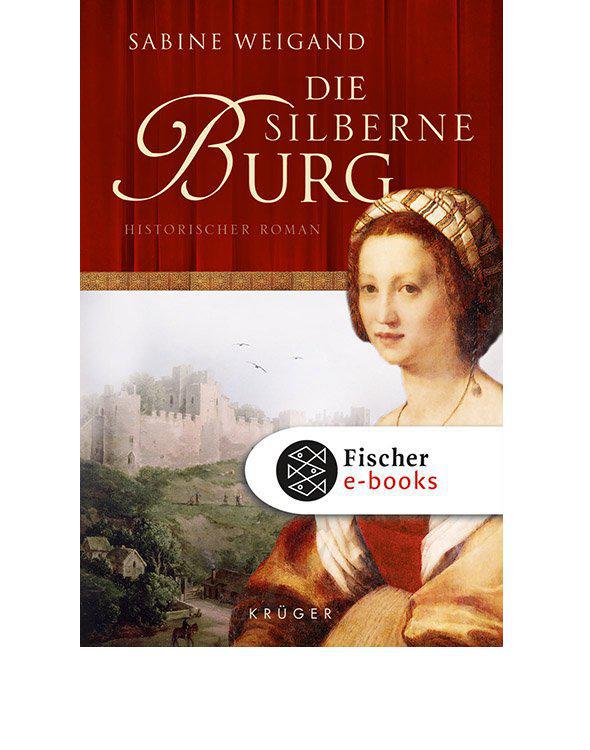

Die silberne Burg: Historischer Roman (German Edition)

Vorbild des himmlischen Jerusalem zwölf mächtige Tore besaß. Das hillige Cöllen, so wurde sie denn auch von ihren Bewohnern genannt, Ausdruck eines Selbstbewusstseins, das anderswo keine Selbstverständlichkeit war. In Köln herrschten der Erzbischof und die zunftähnlichen Gaffeln, die vornehmen Bürger und Kaufleute; Handel und Handwerk hatten die Stadt reich gemacht und zu einer europäischen Metropole heranwachsen lassen. Und bald würde sie einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte nördlich der Alpen sein, denn sie beherbergte eine der kostbarsten Reliquien des Christentums: die Gebeine der Heiligen Drei Könige, einst aus Italien geraubt. Ein großartiger Dom musste die würdige Kulisse für diesen unschätzbaren Besitz werden, sein Turm sollte einst alles überragen, was je von Menschenhand gebaut war. Seit hundertfünfzig Jahren arbeitete man schon an der monumentalen Konstruktion, inzwischen waren Chor, Mittelschiff und die halben Seitenschiffe fertig, der Südturm mit dem Petrusportal hatte das zweite Stockwerk erreicht. Die Baustelle mit dem riesigen Holzkran, der die schweren Trachytquader aus dem Siebengebirge an ihren Platz wuchtete, prägte das Bild der Stadt wie der mächtige Turm von Groß Sankt Martin und wie der Rhein, der ihre Lebensader war.

Das Judenviertel lag nahe beim Fluss mitten im Zentrum Kölns, begrenzt von der Portalgasse, der Judengasse, Unter Goldschmied und Obermarspforten. Seit über tausend Jahren war die älteste jüdische Gemeinde des Reichs fester Bestandteil der Stadt. Es gab eine Synagoge, die in direkter Nähe des Rathauses lag, ein Judenbad, eine Schächterei, ein Backhaus, ja sogar ein Tanz- und Hochzeitshaus. Und inzwischen ließ sich das Judenviertel sogar mit zwei Toren abschließen, ein Privileg, das die Kölner Juden nur noch mit denen von Trier teilten. Darauf waren sie stolz, denn diese Abtrennung bedeutete Schutz und Schirm und bewahrte sie vor nächtlichen Übergriffen.

Hier nun hatte Levi Lämmlein mit seiner kleinen Familie Zuflucht gesucht. Sofort nach seiner Ankunft hatte er die Gemeinde um Unterstützung angefleht, in der Hoffnung auf ein Darlehen. Doch wegen des Judenschuldenerlasses war keiner seiner Glaubensbrüder willens und in der Lage gewesen, ihm einen nennenswerten Grundstock an Kapital zu leihen, so dass ihm der Weg zurück ins Geldgeschäft versperrt blieb. Das einzige Angebot, das der Gemeindevorstand ihm schließlich machen konnte, war nicht das, was Levi erstrebt hatte: Das Amt des Synagogendieners und Schulklopfers war wegen eines Todesfalls gerade frei geworden. Es war gering bezahlt und eigentlich unter seiner Würde, aber es war verknüpft mit freier Wohnung in einem kleinen Häuschen nahe der Synagoge. Levi hatte keine Wahl, und so nahm er die Gabe schließlich dankbar an. Es bedeutete wenigstens eine Möglichkeit zum Überleben. Und was er anfangs nicht geglaubt hatte, war eingetreten: Der reiche Geldjude Lämmlein fand sich mit seinem neuen Leben ab, ja, er entwickelte mit der Zeit sogar eine gewisse Zufriedenheit. Er brauchte keinem Kredit mehr hinterherzubangen, keine Angst mehr vor dem Scheitern eines Geschäfts zu haben, keine schwierigen Entscheidungen mehr zu treffen, die ihn nachts nicht schlafen ließen. Täglich konnte er sich dem Studium der Thora widmen, die Synagoge besuchen, ein gottgefälliges Leben in Ruhe und Frieden führen. Die Familie hatte genug zum Leben, und er genoss jeden Tag mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die er vergötterte. Bald wurde er wegen seiner Bescheidenheit und seinem unerschütterlichen Glauben zu einem angesehenen Mitglied der Gemeinde. Er übte sein Amt mit ernster Gewissenhaftigkeit aus; jeden Freitagabend sah man ihn nach alter Vorschrift mit seinem gedrechselten Schulklopferstab durch die Gassen gehen und an die Türen der Judenhäuser klopfen, um den Beginn des Schabbat anzuzeigen. Er kümmerte sich um alles, was das Bethaus betraf, Sauberkeit, Lichter, Heizung, rechtzeitiges Auf- und Zusperren. Niemals, so pflegte der Rabbi zu betonen, war ein Synagogendiener fleißiger und zuverlässiger gewesen. So war der Rat der Gemeinde geneigt, seinem Ansuchen stattzugeben, als Levi sich nach Jahren erstmals mit einer etwas merkwürdigen Bitte an den Barnoss wandte.

»Im Namen Gottes«, sagte er in seiner heiteren, ruhigen Art, »ich würde gern meine Tochter Sara zur Schule schicken. Sie ist nun acht Jahre alt und recht gescheit und aufgeweckt. Es ist auch ihr Wunsch.«

Der Barnoss,

Weitere Kostenlose Bücher