![Die Tänzerin von Darkover - 9]()

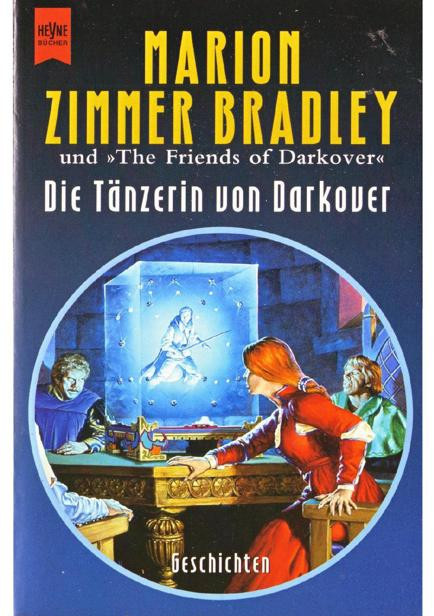

Die Tänzerin von Darkover - 9

Vaters, als sie sich den Wind um die Nase wehen ließ und die Gischt des Salzwassers lachend auf ihrem Gesicht spürte. Irinas Hand zitterte und das Herz war ihr schwer wie Blei, als sie daran dachte, was sie sich vorgenommen hatte.

Am nächsten Morgen herrschte jedoch wieder schlechtes Wetter.

Unablässig prasselte der Regen auf die Küste nieder. Irina entschloß sich, die Zwangspause zu nutzen, um in den Höhlen Wurzeln zu sammeln.

Sie erinnerte sich daran, wie ihre Mutter sie zum ersten Mal mitgenommen hatte und wie düster und geheimnisvoll ihr die vielen Gänge, die sich durch die Klippen schlängelten, damals erschienen waren. Noch immer flößten die Höhlen ihr Ehrfurcht ein, aber sie genoß dieses Gefühl, ohne sich je, wie andere, davor zu fürchten. Sie hatte sich noch nie verirrt; selbst wenn sie sich in einen Seitengang vorwagte, den sie bisher noch nie erforscht hatte, wußte sie immer genau, wo sie war. Das war auch diesmal nicht anders, und so kehrte sie mit zwei schwer beladenen Körben für die Vorratskammer zurück.

Den restlichen Nachmittag verbrachte sie damit, Anna beim Sortieren der Sachen ihres Vaters zu helfen: einiges wurde für Mardic zur Seite gelegt, anderes wanderte in den Nähkorb, und der Rest wurde zusammengebündelt, um es dann den anderen Männern zukommen zu lassen. Viel hatte ihr Vater ohnehin nicht besessen. Als sie damit fertig waren, fegten sie seine Kammer aus.

Irina schloß die Tür hinter sich; etwas Endgültiges lag darin.

Am nächsten Morgen wußte Irina noch bevor sie aufstand, daß die Boote heute ausfahren würden. Nicht etwa, weil sich auf wundersame Weise das Wettergespür über Nacht eingestellt hätte, sondern weil der Morgenstern und der letzte der vier Monde am klaren Himmel standen und durch das hohe Fenster in ihr Schlafzimmer schienen.

Sie wälzte sich aus dem Bett und stand barfuß auf dem kalten Steinboden. Zitternd zog sie das schwere, ungebleichte Nachtgewand über den Kopf und schlüpfte in die groben Arbeitshosen. Dann streifte sie sich ein weißes Hemd aus schwerem Leinen und einen dicken Wollpullover über. Sie eilte nach unten, wo eine Tasse Kräutertee ihrem ausgekühlten Körper etwas Wärme spendete, während draußen die Morgendämmerung ihr perlmuttfarbenes Grau an den Himmel zauberte.

Irina schritt forsch zum Ufer hinunter und schlenkerte dabei mit den Armen, um sich warm zu halten. Jetzt, da ihr Vater nicht mehr bei ihr war, erschien ihr seine Gegenwart um so unerläßlicher.

Die meisten der Männer machten sich bereits an den Booten zu schaffen; einige Nachzügler trafen mit ihr ein. Irina sah, wie Paolo zu Dygardis ging und mit ihm sprach. Sie sah auch, daß Dygardis mit den Schultern zuckte. Paolo drängte weiter. Dygardis schüttelte den Kopf, dann wies er auf die strahlende Sonne und den wolkenlosen Himmel, als ob er damit andeuten wollte, daß es den ganzen Tag über so schön bliebe. Immerhin eine Sorge weniger, dachte sich Irina.

Sie kletterte in Paolos Boot, das die kleine Fischerflotte anführen sollte, und rieb sich die Hände, um die klammen Finger zu lockern.

Im Laufe der anfallenden Arbeiten wie Segelsetzen und Netze herrichten wurde ihr schon bald warm. Nach einigen Stunden löste sich Irinas Anspannung und sie fand sich in der vertrauten Routine wieder. Zwar vermißte sie die üblichen Frotzeleien der jüngeren Fischer fast ebenso sehr wie die heitere Gelassenheit ihres Vaters, aber das war auch schon der einzige Unterschied, der sich durch ihre neue, ungewohnte Stellung ergab.

Schließlich fragte man den Dai nur dann um Rat, wenn etwas vorgefallen war und eine Entscheidung getroffen werden mußte.

Ansonsten hatte er wie jeder andere Mann seine Arbeit an Bord zu tun. Irina holte Netze ein und versuchte, ihr Gleichgewicht zu halten, während die Boote hin und her schaukelten. Vielleicht würde es ja während ihrer »Anführerschaft« immer so bleiben: strahlender Sonnenschein und ein reicher Fang.

Irina reckte sich und mußte ihre Tagträumerei selber belächeln. Sie war mit dem Meer groß geworden und wußte nur zu gut, daß selbst schon ein Dutzend solcher Tage ein unverhoffter Glücksfall war, ganz zu schweigen von fünf Jahren.

Als sie sich umdrehte, um sich wieder den Netzen zu widmen, blickte sie zur Hafeneinfahrt am Horizont zurück.

Sie erstarrte.

Eine dicke, graue Schwade verhüllte die Sicht.

Und die Nebelbank rückte beängstigend schnell näher.

»Achtung!« schrie Irina gegen das Wellengebraus an.

Weitere Kostenlose Bücher