![Ein toter Taucher nimmt kein Gold]()

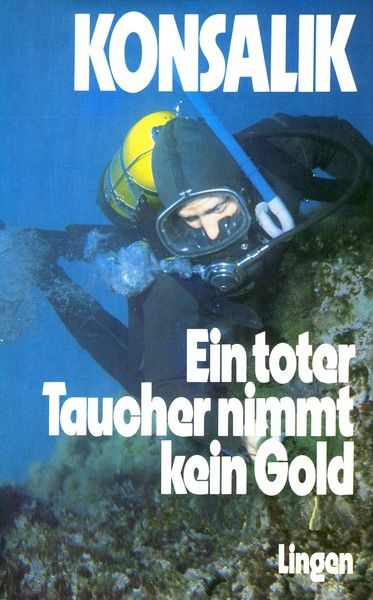

Ein toter Taucher nimmt kein Gold

hinweg, durch den dicken Gummianzug spürte er die Kälte des Wassers. Nach dem Stand der Sonne mußte er über eine Stunde besinnungslos umhergetrieben sein, sein Körper war unterkühlt durch die mangelnde Bewegung.

Ächzend drehte er sich, versuchte zu schwimmen und merkte, daß seine Muskeln bretthart waren, wie vereist, und keine Kraft mehr entwickelten. Die Strömung hatte ihn näher zur Küste getragen.

Er konnte sie als grünen Strich deutlich erkennen, wenn er aus der flachen Dünung auftauchte, und er schätzte, daß es zum Land vielleicht noch dreitausend Meter waren. Eine lächerliche Entfernung für einen guten Schwimmer wie ihn, aber eine Mondreise mit steifen, vereisten Muskeln …

Die Wellen hatten das Blut des Hais von ihm abgewaschen. Er mußte ein Einzelgänger gewesen sein, denn sein Blut hatte keine weiteren Haie angelockt. Er war nicht von seinen Artgenossen zerrissen worden, er war einsam gestorben, nachdem er seine letzte Kraft an seinem armseligen, aber siegreichen Gegner ausgetobt hatte. Eine Kraft, die nicht mehr ausgereicht hatte, den Feind mit in den Tod zu ziehen.

Faerber sah sich mehrmals um, aber er konnte nirgends den toten Hai entdecken. Er versuchte vorsichtig, seine Muskeln zu lockern. Er zwang sich, gegen alle Kälte und Härte seines Körpers mit Schwimmstößen anzugehen, und seufzte in das Wasser, wenn seine Muskeln nicht mehr mitmachten und Arme und Beine an ihm hingen wie schwere Gewichte. Dreitausend lächerliche Meter, dachte er. Nur daran dachte er. Nicht daran, daß es noch mehr Haie gab, daß die schnellen Barrakudaschwärme ihn überfallen und zerfleischen konnten. Nicht daran, daß die Strömung nahe der Küste ihn vielleicht so weit abtreiben konnte, daß er in die gefährlichen Strudel in der Nähe der flachen Sandbänke geriet, wo er überhaupt keine Chancen mehr hatte, wo unsichtbare Strömungen ihn durch Priele wieder ins Meer rissen und wo es Seelöcher gab, die ihn wie einen Kreisel hinabziehen und in den Sand drehen würden.

Dreitausend Meter, dachte er nur. Dann habe ich es geschafft, dann ist Ellen gerettet. Ellen!

Der Gedanke an sie war wie ein heißer Strom, der das Eis in seinen Muskeln schmolz. Er versuchte wieder zu schwimmen, trat das Wasser weg, stemmte sich gegen die langgezogenen Wellen und durchschnitt mit den Armen das Meer. Jeder Schwimmstoß ließ ihn jetzt freier werden, er spürte das Blut kribbelnd durch seine Adern fließen und schrie laut vor Freude. »Ich schaffe es! Ich schaffe es! Ellen, ich schaffe es!«

Aber das Meer dachte gar nicht daran, ihn zum Sieger zu machen. Nach einer halben Stunde, in der Faerber gegen die stärkere Strömung ankämpfte, frischte der Wind auf, wurde zu einer steifen Brise und ließ das Meer aufwallen. Die Wellen schlugen auf Faerber ein, warfen ihn hoch und ließen ihn fallen und machten ihn zu einem Spielball ihrer nie zu bändigenden Kraft.

Über den Himmel jagten graue Wolken, die Sonne lag hinter einem flatternden Vorhang, der immer dichter wurde, bis der Himmel auf das Meer zu stürzen schien und Regen in dicken Tropfen herunterprasselte.

Faerber gab es nach einer Stunde auf, gegen die Natur anzukämpfen. Er ließ sich treiben, tauchte in dem Wellengebirge auf und ab und behielt nur die Küste im Auge, die an ihm vorbeischaukelte.

Ich treibe nach Süden ab, dachte er. Zur Landzunge von Xcalak. Das ist günstig. Xcalak ist eine kleine Stadt, wir kennen sie, dort haben wir die Nuestra Señora gechartert und umgebaut. Dort liegen Motorboote der Seepolizei. Aber dort gibt es auch gefährliche Klippen, eine Art Barriere vor der Küste. Sie sind ungefährlich bei Ebbe, denn dann sieht man sie, aber gemein bei Flut, wo man nicht weiß, wie hoch die Spitzen unter die Wasseroberfläche ragen …

Xcalak – mein Gott, wenn ich Xcalak erreiche! Das wäre eines der Wunder, die auch heute noch geschehen und von denen keiner spricht … Das Meer begann zu brüllen. Die Strömung trug Faerber zur Küste, aber je näher er herankam, um so höher wurden die Wellen. Dann sah er plötzlich greifbar nahe eine lange Linie weißer Schaumkronen vor sich und wußte, daß er auf eine jener Sandbänke zutrieb, die diese Gewässer hier zu einem Mordmeer machten. Die Sandbänke, die seit Jahrhunderten die Schiffe vernichteten, wenn der Sturm sie auf ihren Rücken schleuderte, diese Buckel des Meeresbodens, an denen auch die Goldschiffe der Spanier zerschellt waren, wie 1540 die Zephyrus des Admirals da Moya.

Es war

Weitere Kostenlose Bücher