![Eine Billion Dollar]()

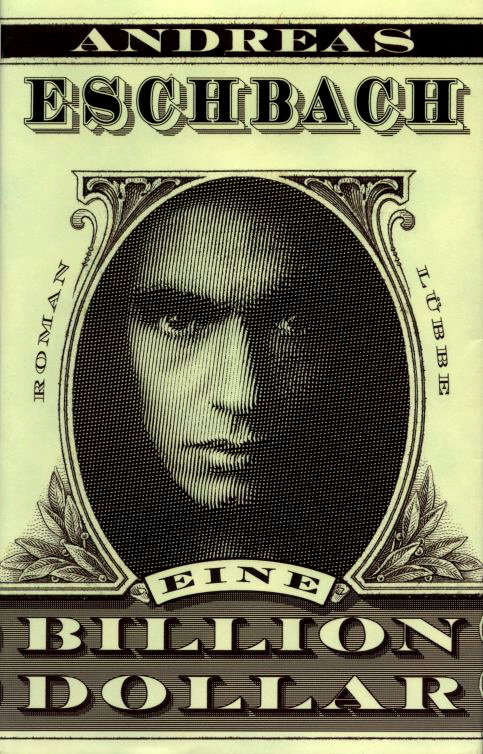

Eine Billion Dollar

Palaver folgte, der Paddler bekam leuchtende Augen, musterte sie, wie sie da in ihrem großen Motorboot saßen und auf ihn herabsahen, und nahm die zehn Dollar an sich.

»Also, er heißt Pedro, und der andere Francisco«, berichtete Benigno schließlich. »Und sie führen uns zu ihrem Dorf.«

Das Dorf stand so dicht am Wasser, als habe der Wald dahinter es allmählich ins Meer gedrängt. Kleine, graue Hütten mit Wänden aus geflochtenem Stroh und Dächern aus verwitterten Palmblättern standen eng beieinander, einige von ihnen auf Pfählen über dem Wasser oder in den Kronen von Mangroven, die aus den Fluten wuchsen. Fahlfarbene Fetzen hingen an Leinen, erst auf den zweiten Blick erkannte man T-Shirts darin, Hemden, kurze Hosen, wie man auch erst auf den zweiten Blick die Verschlage aus Pappe, Wellblech und Plastikfolien sah, die sich hinter und zwischen die Hütten duckten. Scharen von Kindern, die meisten halb nackt, liefen zusammen, als sich das große, schneeweiße Motorboot ihrem baufälligen Bootssteg näherte wie ein Ding aus einer anderen Welt.

»Berühren Sie niemanden am Kopf«, mahnte Benigno leise, »auch die Kinder nicht. Das gilt als unhöflich.«

Doch in diese Gefahr kamen sie nicht, denn die Kinder hielten respektvoll Abstand und kicherten nur in einem fort über ihre hautengen, quietschbunten Taucheranzüge. So eskortiert folgten sie den beiden Fischern, sogar Patricia, die bis zum Moment des Anlegens wiederholt hatte, sie werde keinen Fuß an Land setzen. Lediglich Chris blieb beim Boot zurück.

Schon auf dem Steg kam ihnen ein Mann entgegen, der nur noch einen rostigen Haken besaß an Stelle seiner rechten Hand; sie schüttelten ihm die linke. Vor einer der Hütten saß, auf einem Stuhl, ein Mann, der nur noch einen Oberschenkel hatte, und auf dem hielt er eine braune Flasche abgestellt und musterte sie trübe. Sie sahen mehrere junge Männer, die auf selbstgeschnitzten Krücken gingen, weil sie ein Bein verloren hatten. Der Nächste besaß keine Arme mehr, und als ihre Begleiter mitbekamen, wie sie das berührte, zeigten sie ihnen in einer Hütte einen Mann, der weder Arme noch Beine besaß und in einem Sack von der Decke hing. Sie sagten etwas und lachten herzhaft; sogar der Mann im Sack lachte mit, ein dreckiges, zahnlückiges Lachen.

»Was haben sie gesagt?«, fragte John.

»Dass er zwei Kinder gezeugt hat seit seinem Unfall«, erklärte Benigno verlegen.

Patricia wandte sich ab.

»Ich glaube, ich muss kotzen«, sagte sie.

Es war wie ein Drogentrip durch eine fremde Welt, ein Albtraum aus einem Höllengemälde. Dies war kein Fischerdorf, dies war ein Kriegsschauplatz. Seine Bewohner wirkten, als lebten sie an einer Front, auf der jeder Fußbreit voller Landminen lag, und doch war der einzige Kampf, in den sie verwickelt waren, vermutlich der ums Überleben.

Sie erreichten Pedros Hütte. Seine Frau, ein zierliches Wesen mit großen, illusionslosen Augen, verbeugte sich tief, bis ihr Mann sie mit barscher Stimme schickte, die Gäste zu bewirten. Sie verschwand und kehrte mit gesenktem Haupt, namenlosen braunen Flaschen, aus denen es nach Alkohol roch, und einer Schüssel kaltem Reis mit Fischstückchen darin zurück. Pedro führte ihnen unterdessen seine Kinder vor, sieben an der Zahl, vier davon Söhne, die er ihnen mit Namen vorstellte. Dann bat er sie mit unmissverständlichen Gesten, sich zu setzen, sodass sie essen konnten und reden.

»Ich habe noch etwas Geld«, raunte Marco. »Falls es angebracht sein sollte, sich für die Gastfreundschaft erkenntlich zu zeigen. Ich meine, wir essen ihnen ja jetzt die Wochenration weg, schätze ich.«

»Nachher«, raunte Benigno zurück.

Francisco, von dem sie immer noch nicht verstanden hatten, in welcher Beziehung er zu Pedro und seiner Familie stand, blieb bei ihnen sitzen, und nach und nach gesellten sich andere aus dem Dorf dazu, um die Fremden in Augenschein zu nehmen – obwohl kaum jemand sie länger direkt anzuschauen wagte, von den kleinsten Kindern einmal abgesehen – und um ihren Teil in das Gespräch einzuwerfen.

»Sie sagen, sie müssen immer weiter hinausfahren, weil man in Küstennähe kaum noch etwas fängt«, übersetzte Benigno das Palaver und fügte bitter hinzu: »Kein Wunder, sie haben ja auch alles kaputtgemacht. Sich selbst eingeschlossen.«

Von dem Platz aus, an dem er saß, konnte John ein Stück des Strandes sehen und einen alten, zerlumpt aussehenden Mann, der davon noch nichts gehört zu haben schien,

Weitere Kostenlose Bücher