![Eine Billion Dollar]()

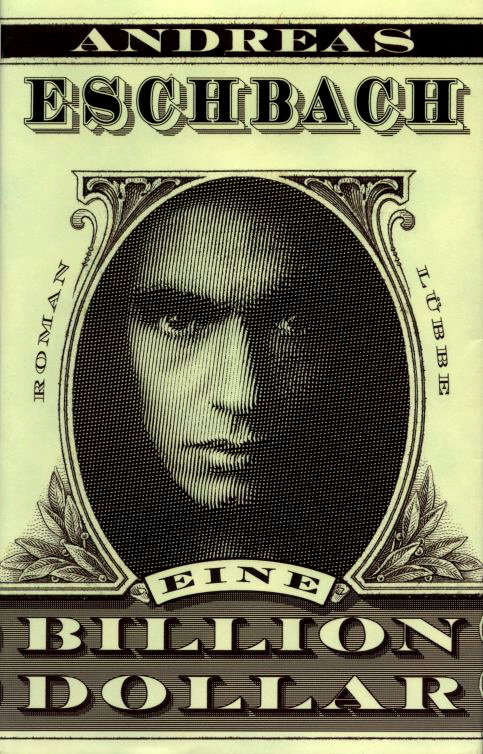

Eine Billion Dollar

aussehende Viertel, wo der festgetretene Boden mit Abfällen übersät lag, die Häuser rechts und links nur halb fertige Betonbauten waren, aus deren Mauern Stahlarmierungen nach allen Seiten ragten und rosteten, und der Himmel voller Fernsehantennen und abenteuerlich kreuz und quer gespannter Stromkabel hing. Räudige Hunde wühlten in dunklen Ecken, manche Kinder trugen nur Decken um sich gehüllt: Hier fiel er nicht weiter auf. Dann wieder schlich er durch bessere Viertel, in denen die Häuser stuckverzierte Fassaden hatten oder kleine Balkone in französischem Stil und wo vor den Kirchen malerische Plätze lagen, von Bäumen umstellt oder von wulstigen Palmen. Nach und nach wuchsen die Häuser in die Höhe, mehrte sich die Zahl der Leuchtreklamen und der Fahrspuren, und als er endlich wieder einmal einen Stadtplan fand, war darauf nur noch das Stadtzentrum dargestellt und die Umgebung nicht mehr.

Hier sah er auch erstmals Bettler in großer Zahl: verkrüppelte Männer, die am Straßenrand hockten und jedem Passanten elend die Hände hinstreckten, Frauen mit einem Baby im Tragetuch, die sich Männern in Geschäftsanzügen auf dem Weg zum Auto aufdrängten und erst abließen, wenn sie eine Münze ergattert hatten, Kinder in schmutzigeren Kleidern, als er sie selbst in den Slums gesehen hatte, die japanische Touristen mit klagenden Rufen umringten. Die Stadtbewohner ließen die Bettelei über sich ergehen, doch man merkte ihnen das Bemühen an, sie so wenig wie möglich zur Kenntnis zu nehmen.

Er fand eine Telefonzelle, in der ein Telefonbuch so weit erhalten war, dass er die Adresse der Niederlassung daraus ersehen konnte und auch, anhand des Innenstadtplans darin, die ungefähre Lage. Plaza de San Juan, das lag etwas südlich des Alameda-Parks, den zu finden unproblematisch war: Wenn er jemanden fragte, war jeder froh, dass er nur eine Richtung wollte und kein Geld; er brauchte nur den hastig ausgestreckten Armen zu folgen. »Alameda? All!« Endlich fand er das Büro, ein schmales Haus im Kolonialstil, an dem unübersehbar das dunkelrote Fontanelli- f auf weißem Grund prangte, und er fand es von Presseleuten umzingelt.

Der Mann hinter dem Steuer des Übertragungswagens leerte die Coladose bis auf den letzten Tropfen. Sein Adamsapfel hüpfte beim Schlucken. Dann zerquetschte er die Dose in seinen Händen und warf sie achtlos auf die Straße. »Angenommen, seine Leiche schwimmt in irgendeinem See«, sagte er zu der Frau, die neben der offenen Tür stand. »Wie wollen sie die je finden? Da stehen wir in fünf Jahren noch hier.«

»In fünf Jahren stehen wir nicht mehr hier, beruhig dich«, erwiderte die Frau. Sie war schlank und zierlich und hatte eine wilde rote Lockenmähne.

John, der hinter ihnen auf der Straße stand und genau wie die beiden das Gebäude ansah, begriff, dass sie von ihm redeten. Man hielt ihn für tot. Wenn er jetzt in dieses Haus hineinging, würde man derart über ihn herfallen, dass er sich am Ende wünschte, er wäre es.

»Ausgerechnet Mexico-City«, lamentierte der Mann weiter. »Ich finde diese Stadt zum Kotzen. Ich merk’s in der Brust, sag ich dir. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, muss ich husten, als ob ich mir das Rauchen ganz umsonst abgewöhnt hätte. He, wie findest du das? Da gewöhn ich mir das Rauchen ab, und dann hock ich wochenlang in dieser Stadt fest, in der es an jeder Straßenecke zum Gotterbarmen stinkt…« Bei diesen Worten drehte der Mann sich plötzlich um, als habe er John gewittert. Er verzog das ohnehin schiefe Gesicht. »Hey, Brenda, schau mal. Wir haben Publikum.«

Seine Kollegin wandte den Kopf und sah John an. Ein heißer Schreck durchfuhr John, als ihm klar wurde, dass er diese Frau kannte. Brenda Taylor, CNN, lieferte ihm ein sinnlos gutes Gedächtnis sogar den Namen. Sie war es gewesen, die ihn vor hundert Jahren, auf der ersten Pressekonferenz im Haus der Vacchis, gefragt hatte, ob es ihn glücklich mache, reich zu sein. Und nun musterte sie ihn forschend…

Einer spontanen Eingebung folgend zog John den Kopf ein, streckte die Hand aus und jammerte in ungefähr dem Slang, der in den Fernsehserien früher immer Mexikaner als solche kenntlich gemacht hatte: »Please, Missis! Ten dollars, please, Missis!«

»O Gott!«, ächzte der Mann. »Ich hasse es.«

Sie hatte abrupt aufgehört, ihn forschend anzusehen. Sie sah beiseite, schlang ihre Arme um den Oberkörper und zischte ihrem Kollegen entnervt zu: »Gib ihm die verdammten zehn Dollar, damit

Weitere Kostenlose Bücher