![Eine lange dunkle Nacht]()

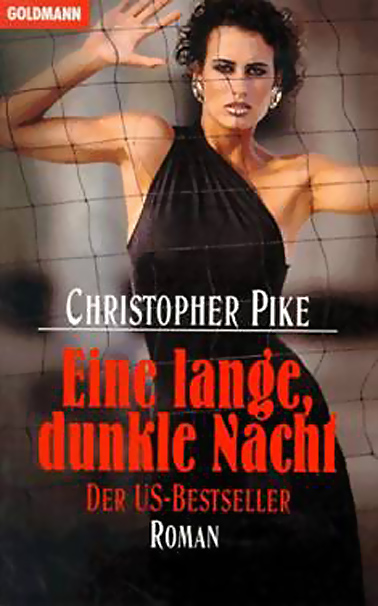

Eine lange dunkle Nacht

daneben Renes. Sie erkannte das Auto ihrer besten Freundin sofort, doch was dies bedeutete, war ihr nicht in vollem Umfang bewußt. Oh, natürlich war ihr klar, daß Rene wahrscheinlich mit Bill im Haus war, aber daß die beiden zusammen waren, wirklich zusammen, überstieg ihren Horizont. Selbst Bill konnte sie nicht so schnell vergessen haben.

Irgendwann kletterte sie aus dem Wagen. An der Haustür klopfte, sie nicht; sie hatte einen Schlüssel. Sie schloß auf und ging hinein. Ihr fiel ein, daß Bills Eltern übers Wochenende verreist waren. Sturmfreie Bude. Alles war möglich.

Alles.

Sie entdeckte die beiden im Wohnzimmer. Auf dem Teppich vor dem glimmenden Kaminfeuer liegend. Eng umschlungen unter einer bunten Flickendecke. Sie schliefen. Teresa schaute die beiden eine Weile an. Sie atmeten tief und regelmäßig, und der Klang der ein- und ausströmenden Luft machte Teresa wütend. Sie war noch immer verwirrt, aber soviel wußte sie: Bill und Rene sollten nicht dort nebeneinander liegen.

Sie zog das Messer aus der Tasche.

Im Licht der träge flackernden Flammen glühte die Klinge wie geschmolzener Stahl. Erneut überkam Teresa die Vision, die sie in der Küche gehabt hatte, und ihr Gedanken wurden klar. Heute nachmittag war sie Bill‘s Freundin gewesen. Seit heute abend war Rene seine Freundin. Drei minus eins macht zwei, ganz einfach. Tschüß, Teresa, und vielen Dank, daß du uns zusammen gebracht hast. Letztlich bist du doch zu etwas gut gewesen. Bill wechselte seine Freundinnen wie T-Shirts. Aber diesmal würde er sein T-Shirt nicht so einfach ausziehen können, denn gleich würde sie es ihm mit dem Messer die Brust heften – und ihm die Klinge bis zum Anschlag ins Herz rammen. Und Rene würde ihr schönes schwarze Haar auch nicht mehr so leicht durchbürsten können wenn es erst mal mit Blut verklebt war. Getrocknetes Blut im Haar machte schwer zu entwirrende Knoten.

Teresa wußte nicht, wen von beiden sie mehr haßte.

Sie betrat das Wohnzimmer.

»Was hast du dann gemacht?« fragte der Priester.

Teresa war beschämt. »Ich kam wieder zu Sinnen. Ich bin keine Mörderin. Ich ließ das Messer fallen und rannte aus dem Haus. Als ich nach Hause kam, packte ich meine Tasche, stieg ins Auto und fuhr los. Kurz vorm Freeway habe ich dann Freedom Jack und Poppy Corn aufgegabelt.« Sie zuckte mit den Schultern. »Und jetzt bin ich hier. So, das war meine Beichte.«

»Bist du von zu Hause weggelaufen?« fragte der Priester.

Sie hatte diese Frage immer wieder verneint, aber in Gegenwart dieses Mannes zu lügen war so gut wie unmöglich. Es schien, als hätte er ein intuitives Gespür dafür, wenn man die Tatsachen verdrehte. Sie senkte den Kopf, räusperte sich. Ihr Gesicht war noch immer tränenverschmiert.

»Ja, ich bin von zu Hause weggelaufen«, sagte sie.

»Weißt du, wo du hinwillst?« fragte er.

»Nein.«

»Du rennst geradewegs ins Nichts.«

Es war eine Feststellung, keine Warnung. Sie hob den Kopf. »Ach was, ich fahre einfach irgendwohin«, entgegnete sie. Der Priester überraschte sie. Er schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Du bist in Schwierigkeiten, Teresa. Es gibt keinen Ort mehr, zu dem du hinkannst.«

Plötzlich bekam sie keine Luft mehr. Das Beichtzimmer, das sie noch vor wenigen Minuten so gemütlich gefunden hatte, kam ihr klein und beengend vor. Mit einem Mal störte sie selbst der Duft der Blumen. Etwas in ihrem Kopf begann zu pochen. Sie verspürte einen merkwürdigen Druck im Schädel. Es war fast so, als wäre es das Pochen ihres Herzschlages – dasselbe Pochen wie in ihrem Handgelenk.

»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen«, sagte sie. »Ich habe nichts verbrochen. Ich habe das Messer fallen gelassen und bin verschwunden.«

»Bist du sicher, daß du das Messer fallen gelassen hast?« fragte der Priester.

»Ja, absolut. Ich würde Sie niemals anlügen.«

Der Priester seufzte. Er sah auf das Buch hinunter, das auf seinem Schoß lag. Sie konnte nicht erkennen, ob es eine Bibel war. Auf dem Einband stand kein Titel.

»Die schlimmsten Lügen sind die, die wir uns selbst reden«, sagte der Priester. »Wir leben in ständiger Verleugnung dessen, was wir tun, selbst dessen, was wir denken. Wir tun das, weil wir Angst haben. Wir fürchten, daß wir keine Liebe finden werden, und wenn wir sie finden, haben wir Angst, sie zu verlieren. Wir fürchten, daß wir ohne Liebe unglücklich sein werden. Aber das Wesen Gottes ist Liebe. Das Wesen Gottes ist Glückseligkeit.

Weitere Kostenlose Bücher