![Entrissen]()

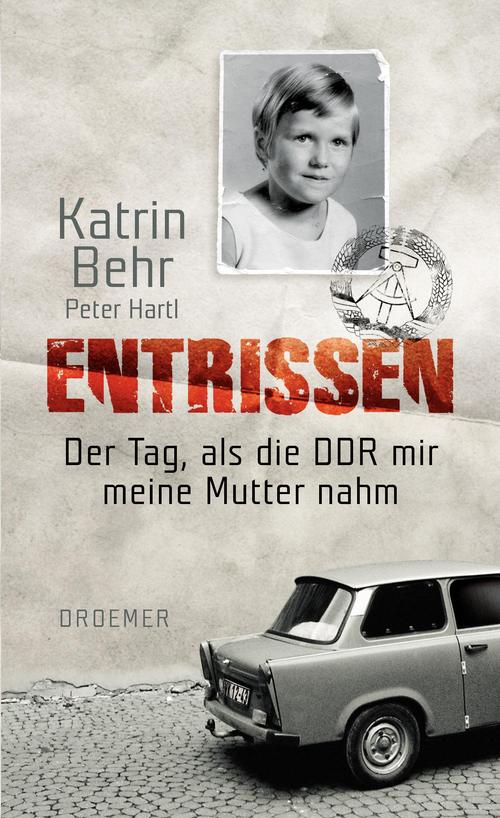

Entrissen

Ansagen ertönen. Diese Lärmkaskaden sind kaum zu ertragen. Als ich wieder zu mir komme, schiebe ich meinen Kollaps auf die Aufregungen dieses ersten Arbeitstages. Ich will keine Schwäche zeigen, so bin ich eben erzogen: »Wenn du stehen kannst, dann steh.«

Also schlage ich das Angebot aus, nach Hause in den Ostteil der Stadt zurückzukehren, um mich zu erholen, und steige zu einer Kollegin ins Auto, um mit ihr die Rundfahrt zu den Patienten anzutreten. Schließlich will ich die nötigen Ortskenntnisse auf Westberliner Terrain erwerben, um am folgenden Tag die Tour alleinverantwortlich übernehmen zu können. Zum ersten Hausbesuch schleppe ich mich noch mit viel Disziplin.

Nach der Rückkehr zum Auto aber ist mein Akku endgültig leer. Die nächste Patientin muss meine Kollegin alleine aufsuchen. Ich fühle mich völlig kraftlos, habe den Eindruck, dass meine Beine mich nicht mehr tragen wollen und ich keinen Schritt mehr tun kann, weil mein Kreislauf im Keller ist. Als mein Blick in den kleinen Spiegel auf der Innenseite der Sonnenblende fällt, erschrecke ich vor mir selbst: Ich bin kreidebleich und kann kein Rot mehr in den Lippen erkennen. Das ist keine Kreislaufschwäche, sagt mein inneres Gefühl. Meine Rechte wandert zum linken Handgelenk, um den Puls zu fühlen. Aber da ist nichts, außer einem kaum spürbaren Pochen in größeren Abständen.

Langsam beschleicht mich Panik. Ich überlege mir, ob ich Passanten bitten soll, einen Arzt zu rufen. Aber das ist mir peinlich, ich darf doch meine Schwäche nicht so offen zeigen. Meine bleichen Lippen formen sich zu einem Gebet, das sich instinktiv an meinen 1993 an einer Krebserkrankung verstorbenen Adoptivvater richtet: »Ich habe Angst und weiß, dass hier Schlimmeres passieren kann«, flüstere ich. »Bitte, Vati, hilf mir. Schnell!«

Nach einer halben Ewigkeit kehrt meine Kollegin zurück. Sie tippt auf einen Kreislaufkollaps und besorgt mir einen großen Becher mit viel zu viel heißem Kaffee. Als ich etwas davon abkippen will, um ihn trinkbar zu machen, verabschiedet sich mein Bewusstsein ein zweites Mal. Ich kann meiner Begleiterin gerade noch reflexartig den Becher in die Hand drücken, dann ist um mich herum plötzlich alles verändert. Ich finde mich eingehüllt in helles goldgelbes Licht, spüre eine starke innere Ruhe. Wärme umfängt mich. Es fühlt sich an wie die Geborgenheit, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt habe. Alle Schmerzen sind weg, alle Sorgen verflogen. Ist das der Tod? Ist Sterben so leicht? So schmerzfrei? Tief in mir drin breitet sich das Gefühl aus, endlich das düstere Erdendasein hinter mir gelassen zu haben, zu guter Letzt zu Hause angekommen zu sein. Das muss der Himmel sein, denke ich. Dieser tiefe Seelenfriede ist nicht mehr von dieser Welt. Göttliche Liebe, wie sie selbst der begnadetste Dichter nicht besser beschreiben könnte.

Der Weckruf meiner Kollegin, »Wach auf! Wir fahren jetzt zur Ärztin. Alles wird gut«, dringt wie ein Nachhall der Wirklichkeit in meinen Dämmerzustand. In seliger Umnachtung nehme ich nur noch wahr, wie ich zu einer Arztpraxis und von dort in die nächstgelegene Klinik gebracht werde. Mein Puls ist mit dreiundzwanzig Schlägen pro Minute kaum mehr fühlbar. In der Notaufnahme des Steglitzer Benjamin-Franklin-Klinikums spüre ich selbst bei den Einstichen in die Halsschlagader keinen Schmerz mehr. Ich will auch gar nicht gerettet werden.

»Ach, lassen Sie mich doch endlich sterben«, murmele ich in tiefer Sehnsucht.

»Heute wird nicht gestorben«, bescheidet der junge Arzt mich knapp, aber wirkungsvoll. Er streicht mir dabei so zart übers Gesicht, wie ich es schon lange nicht mehr gespürt habe.

Ausgerechnet ein wildfremder Mann schenkt mir diese so sehnlich vermisste Geste. Immer wieder lobt er mich, weil ich die qualvolle Prozedur so tapfer durchstehe. Er ist mein Lebensretter, ich müsste ihm dankbar sein. Aber ich will gar nicht weiterleben. Ich will endlich nach Hause, in jene bessere Welt, die sich mir soeben aufgetan hatte. Das Maß an Seelenschmerzen ist übervoll. Kann dieser Arzt das nicht verstehen?

Von fern höre ich seine Stimme: »Sie rutscht uns weg!« Dann empfinde ich von neuem die tiefe innere Ruhe. Von oben erblicke ich mich selbst auf dem Behandlungsbett – um mich das Team der Intensivstation, das sich um meine Wiederbelebung bemüht. Alles erscheint mir endlos weit weg.

Auf einmal ist neben mir mein verstorbener Adoptivvater. »Katrin, du musst zurück!«,

Weitere Kostenlose Bücher