![Entrissen]()

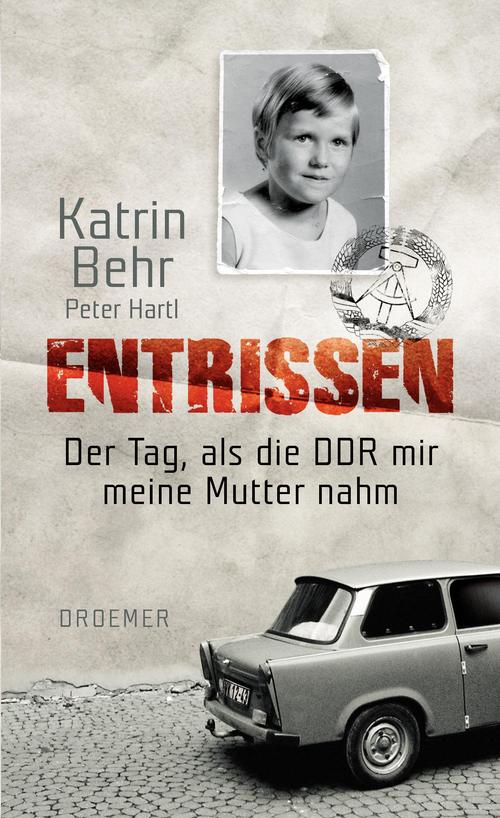

Entrissen

unangebrachten Misstrauen, verwies ich so beiläufig wie möglich auf flüchtige Bekannte aus dem Club.

Sofort ging er zum Angriff über. »Aha, so ist das also. Während ich hier Dienst schiebe, machst du mit anderen Männern rum?«

Ich geriet unwillentlich in eine Verteidigungsposition. »Hör mal, ich war in diesem Jugendclub schon, da haben wir uns noch gar nicht gekannt! Ein bisschen mehr Vertrauen hätt ich mir schon von dir gewünscht.« Seine aufkeimende Eifersucht fand ich beklemmend – und schmeichelhaft zugleich. Ach, ist das süß, sagte ich mir insgeheim. Er scheint mich so sehr zu lieben, dass er Angst hat, mich an einen Rivalen zu verlieren.

So willigte ich im Frühjahr 1986 bereitwillig in die Verlobung mit ihm ein. Vor aller Augen wollte ich demonstrieren: Seht her, es gibt einen Mann an meiner Seite! Dazu brauchte es allerdings auch einen ordentlichen Verlobungsring. Olaf schickte mir achthundert Mark, ein wahres Vermögen, das Vierfache meines Monatssalärs. Mit dem Geld in der Tasche fuhr ich eines Nachmittags mit der Tram nach Lusan, einer neuerrichteten Trabantensiedlung am Stadtrand von Gera. Am Klingelbrett eines imposanten Plattenbaus fanden sich ausschließlich asiatische Namen. Das ganze Gebäude schien von Vietnamesen bewohnt, die die DDR -Regierung seit 1980 als nützliche und willige Vertragsarbeiter aus dem sozialistischen Bruderstaat ins Land geholt hatte. Ich drückte auf einen bestimmten Klingelknopf auf der großen Tafel und holte die Ringe ab, die ich vorher auf eine Zeitungsannonce hin bestellt hatte. Schon auf der Rückfahrt in der Straßenbahn hatte ich nichts Eiligeres zu tun, als mir den kleineren Ring an den Finger zu stecken. Den anderen schickte ich Olaf nach Binz.

Damit war unsere Verlobung vollzogen, so hatten wir es zuvor abgesprochen. Ein Termin für eine gemeinsame Feier fand sich nicht in unseren dicht gefüllten Dienstplänen. Immerhin, mein Zukünftiger hatte nun einen sichtbaren Nachweis für sein Vorhaben erbracht, mich zu heiraten. Bereitwillig hatte auch ich mich mit dem Eheversprechen angefreundet, das die Flucht aus meinem Leben in Gera verhieß. Außerdem war ich betört von Olafs fortwährenden Liebesbeteuerungen in seinen Briefen. Ich fühlte mich aufgewertet und zu Hause ein gutes Stück eigenständiger. Bis ein unglücklicher Zwischenfall unsere Pläne durchkreuzte.

[home]

24 .

A ls unsere Familie im März 1986 zu einer Fahrt nach Berlin aufbrechen wollte, um dort die Hochzeit meiner Cousine Diana mit ihrem Lebensgefährten zu feiern, passierte es: In der Aufregung stieg Mutti hektisch die Stiege vom Dachboden herunter und verhedderte sich dabei mit der Fußspitze in einer Decke, die sie für die Fahrt herausgekramt hatte. Dabei stürzte sie so unheilvoll die Treppe hinunter, dass sie sich gravierend am Hals verletzte. Ich musste die geplante Reise trotzdem antreten, da ich während der Hochzeitsfeier schon fest als Babysitterin eingeplant war, aber ich heulte beinahe das ganze Wochenende über, weil ich nicht wusste, was meiner Mutti passiert war. Ich hatte ständig das Bild vor Augen, wie ich sie zum Abschied hilflos in ihrem Bett liegen sah, wo sie, auf den Notarzt wartend, über Taubheitsgefühle in den Händen klagte. Ist sie jetzt vielleicht für immer querschnittsgelähmt?, sorgte ich mich. Oder wird sie gar am Ende an den Folgen des Sturzes sterben? Immer wieder packten mich Panikattacken und Weinkrämpfe.

Erst jetzt, in der Not, wurde mir bewusst, wie groß meine Angst war, erneut eine Mutter zu verlieren. Sie war mir keineswegs so gleichgültig, wie ich immer angenommen hatte. Zwar litt ich dauerhaft unter ihrer Überpräsenz in meinem Leben, dennoch hatte sich in diesen Jahren mein innerer Kompass nach ihr ausgerichtet. Als ihre Statthalterin in unserem Haus sah ich zudem all die greifbaren Hoffnungen auf mehr Eigenleben schwinden.

Getrieben von meiner Sorge um ihren Gesundheitszustand, besuchte ich sie im Krankenhaus, sobald ich wieder in Gera war, und fand dort ein Bild des Jammers vor. Mutti hatte sich, wie die ärztliche Untersuchung ergab, einen Halswirbel gebrochen. Nun trug sie um den Kopf einen Bügel, der am Schädel befestigt und an einem Drahtseil aufgehängt war. Gegengewichte sorgten dafür, dass ihr Kopf in einer stabilen Position fixiert war, um die Wirbelsäule zu entlasten. Mutti war regelrecht gefesselt. Aber sie lebte und hatte gute Aussichten, die komplizierte Fraktur ohne bleibende Folgen zu überstehen – zu

Weitere Kostenlose Bücher