![Gottes blutiger Himmel]()

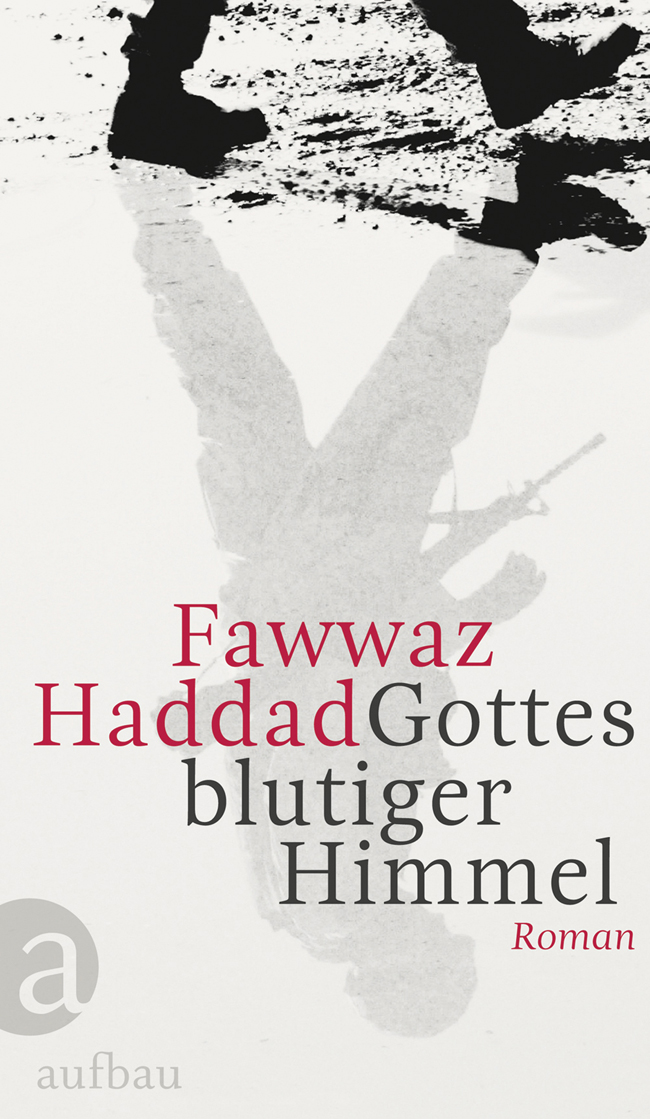

Gottes blutiger Himmel

könnte. So hatte sie es zwar nicht gesagt, aber ich empfand es so und ärgerte mich darüber. Und darüber, dass Gott mir sozusagen Samer wegnehmen und mir dafür jemand anders geben wollte.

Mir kam Nuhas Mutter, meine Schwiegermutter, in den Sinn, wie sie aus dem Kreißsaal gestürzt und auf mich zugestürmt war, um mir noch vor der Krankenschwester die frohe Botschaft zu überbringen: »Es ist ein Junge! Herzlichen Glückwunsch!« Ich lugte durch den Türschlitz ins Zimmer, und plötzlich wurde die Welt ganz klein. Sie war nun nur noch so groß wie dieses in weiße Tücher gewickelte Bündel, in dem ein Kind steckte, dessen Augen vom Licht geblendet waren und das seine ersten Atemzüge tat. Dieser Moment war kolossal. Da war jemand soeben in die Welt getreten. Ich war so überwältigt, dass ich zwei Schritte zurücktrat, als müsste ich ihm Platz machen.

Und auch die Szene danach werde ich nie vergessen. Das breite Fenster am Ende des Flurs lag in Dunkelheit, im Krankenhaus war es still, und es roch nach Desinfektionsmitteln. Nuha hörte man noch stöhnen, da kam die Ärztin mit meinem neugeborenen Kind aus dem Zimmer, lächelte mich an, und bevor sie zu meiner Frau zurückeilte, gab sie mir das Baby in den Arm, als würde sie mir einen schimmernden Diamanten überreichen. Ich besah mir seine feinen, miniaturhaften Gesichtszüge, und mich überkam ein seltsames Gefühl ob dieses Kindes. Ich fühlte zugleich, dass ich alt geworden war und dass mein Leben im Wortsinn neu begann. Und das alles, weil ich der Vater eines Kindes geworden war, das gerade einmal drei Minuten alt war und das einfach alles brauchte, angefangen bei der Luft zum Atmen. Ich nahmmir vor, alles für diesen Jungen zu tun. Ich wollte ihm eine ideale Welt bieten, eine Welt voller Wunder und Schönheit.

Mit dreißig Jahren war ich Vater geworden. Ich war noch ein junger Mann, der sich die Zeit mit Theorien und Prinzipien vertrieb und der die ruhmreichen Großtaten einer der Zukunft zustrebenden Arbeiterklasse ebenso entdeckt hatte wie den historischen Verrat, den eine feiste Ausbeuterbourgeoisie, die in ihren letzten Zügen lag, an ihr begangen hatte. Ich trug langes Haar, verbrachte ganze Nächte mit Freunden, glaubte an die Unabwendbarkeit der Revolution und erklärte unermüdlich den Unterschied zwischen Haupt- und Nebenwidersprüchen. Und meine Genossin aus der Organisation, die meine Frau geworden war, hatte mich mit gewölbtem Bauch überallhin begleitet, von der Versammlung ins Café, von einer Clique zur anderen, als wäre sie nicht hochschwanger, sondern einfach eine junge Frau, die ebenso begierig auf Essen wie auf Debatten war, die an Übergewicht und Brechreiz litt, die auf der Seite der werktätigen Massen gegen den rabiaten Kapitalismus stand und ihren Feinden mit der Diktatur des Proletariats drohte. Die anderen jungen Frauen, die beeindruckt von ihrer Hingabe waren, beruhigte sie: Ja, eine Diktatur wolle sie, aber eine demokratische Volksdiktatur, dergleichen es nie gegeben habe. Bis irgendwann eine Zeit kam, in der mich die stürmischen und unsinnigen persönlichen Revolten meiner Frau gegen mich misstrauisch gegen jede Revolution machten, in der Frauen eine Rolle spielten.

Aber die Szene im Krankenhaus hatte auch eine unvergessliche Fortsetzung. Eine Putzfrau, die gerade den Flur wischte, bemerkte meinen verträumten Blick. Sie stellte ihren Eimer zur Seite, lehnte den Schrubber an die Wand und sagte leidvoll: »Kinder sind eine Wunde, die nicht verheilt.« Ich sah sie an. Hatte sie mit sich selber gesprochen? Nein,sie meinte mich, und ich sehe noch heute ihre mitleidigen Blicke, als sie weitersprach: »Ein Kind zu verlieren ist ein Unglück, eines zu haben auch. Väter und Mütter schinden sich für ihre Kinder und ziehen sie mühevoll groß, aber sie bekommen doch nur Undank dafür zurück. Kinder würdigen nicht, was wir alles für sie tun, damit sie das bekommen, was sie brauchen. Und wenn sie erwachsen sind, verlieren wir sie.« Sie klagte mir ihr Leid, damit ich mir nicht zu viel Glück erhoffte. Und jetzt, nach dieser langen Zeit, hörte ich ihre Worte nicht nur, ich wiederholte sie sogar selbst. Ich erlebte nun dasselbe Leid wie damals die Putzfrau. Hatte ich nicht tatsächlich meinen Sohn verloren?

Mein eingebildetes großes Verantwortungsgefühl gegenüber dem Jungen wich schon Tage später anderen Dingen. Bald standen zu Hause nur mehr sein Weinen und Lallen, das Stillen und das Sprechen- und Laufenlernen im

Weitere Kostenlose Bücher