![Helmut Schmidt - Der letzte Raucher seinen Bewunderern erklärt]()

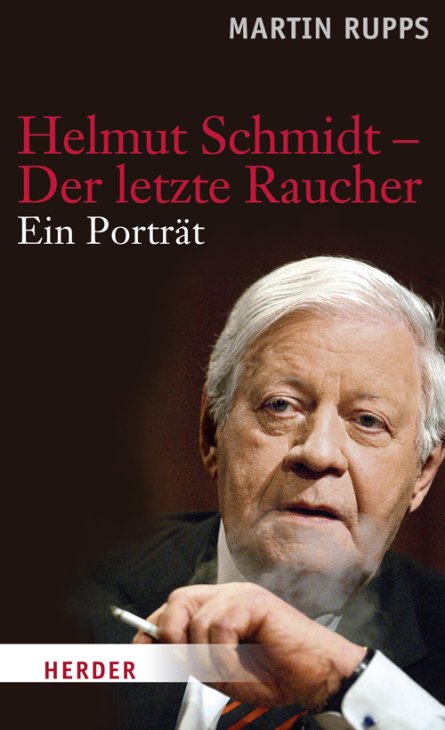

Helmut Schmidt - Der letzte Raucher seinen Bewunderern erklärt

hervorragender Schachspieler ist. Frauen und Männer, gegen die er Partien zu verlieren pflegt, flößen ihm Respekt ein.

Die genannten vier sind allesamt keine Persönlichkeiten, an denen sich die Geister scheiden. Sie strahlen „keine Aura von Charisma, aber eine Aura solider Tugenden“ aus – das Zitat stammt aus dem Nachruf von Helmut Schmidt auf den früheren US-Präsidenten Gerald Ford, eine Kennzeichnung, die er für sich selbst wählen würde und auch bei Frauen und Männern seiner Zunft schätzt. Politiker, die mit ihrem Charisma einen Parteitagrocken können, wie etwa Sigmar Gabriel, kommen auf der Liste nicht vor. Dieser Typus war Helmut Schmidt schon immer suspekt. Die Kombination aus politischer Intelligenz und persönlicher Brillanz, so Schmidts Diktum, macht keine guten Politiker, sondern gefährliche Volkstribunen.

Helmut Schmidt, der selbst die Kunst der Rede internalisiert hat, weiß, was das bedeutet. Ihm ist es selbst passiert, dass er Zuhörer im Saal mit seiner Rhetorik regelrecht aufgeputscht hat. Seine Generation brachte die leidenschaftlichsten und talentiertesten Redner der Nachkriegszeit hervor.

Helmut Schmidt hat sich nach seiner parlamentarischen Abwahl nicht mehr, wie die Genossen gern zu sagen pflegen, „in die Pflicht nehmen lassen“. SPD-Politiker, die er schätzte, unterstützte er mit Wort und Tat; was die anderen betraf, waren seine Gesten aussagekräftig genug. Beim SPD-Parteitag 1995 in Mannheim saß er schon im Auto auf dem Weg zur Halle, um bei den Genossen ein Grußwort zu sprechen. Als er im Radio hörte, dass nicht Rudolf Scharping als Parteivorsitzender wiedergewählt, sondern Oskar Lafontaine überraschend aufs Schild gehoben worden war, ließ er den Wagen wieder abdrehen. Die vorbereitete Rede erschien dann gedruckt in der „Zeit“.

Das wichtigste innenpolitische Projekt des späteren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, die „Agenda 2010“, zitiert Schmidt noch heute vielfach als ein Beispiel dafür, wie die politische Klasse der Gegenwart „nicht weit genug“ geht, nicht den wirklichen Mut zu Reformen hat.

Gleichwohl hat er nie den Bruch mit seiner Partei riskiert, so wie es sein Parteifreund Wolfgang Clement und in der Union Friedrich Merz getan haben. Helmut Schmidt wollte der Solidargemeinschaft, als die er die Partei nach dem Krieg erlebt hat und die zugleich die politische Plattform seiner Lebensarbeit war, nicht den Rücken kehren. Der Preis war, dass er nach 1982, mal weniger, mal mehr, am wechselhaften Kurs der SPD und ihrer führenden Akteure gelitten hat.

Umgekehrt trotzt ihm Bewunderung ab, wie zum Beispiel Angela Merkel und Peer Steinbrück die Folgen der internationalenFinanzkrise für Deutschland begrenzt haben. Seine Begründung dafür mag gewesen sein: So hätte ich es auch gemacht!

Als der neue SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und der neue Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Frank-Walter Steinmeier, gemeinsam ihren Antrittsbesuch bei Helmut Schmidt machten, wurde Steinmeier auf Fotos, die von dem Treffen veröffentlicht wurden, einfach weggeschnitten. Steinmeier galt nach dem Wahldebakel als politisch tot. Helmut Schmidt gehört zu jenen, die wieder auf die „Akte Steinmeier“ setzen.

An der erbitterten Freundschaft zwischen Helmut Schmidt und seiner Partei hat sich bis heute, da Helmut Schmidt im zehnten Lebensjahrzehnt steht, nichts geändert. Das wird es auch nicht mehr.

Helmut Schmidt mochte aus soldatischen Erfahrungen heraus zur SPD gefunden, in ihren Ortsvereinen heimelige Kameradschaft und das Gefühl der Solidarität empfunden haben. Gleichwohl steckte, was sich an seinem Verhältnis zur SPD als problematisch erweisen sollte, schon in der Anlage dieses Verhältnisses.

„Die beiden großen Parteien tragen die Eierschalen ihrer Vergangenheit oder ihrer Herkunft noch störend an sich“, konstatierte Sebastian Haffner 1980 in seinen „Anmerkungen eines Wechselwählers“. Die SPD als Partei stehe „deutlich ein wenig links“ von der Regierung, die sie stelle: „SPD-Parteitage sind nicht, wie CDU- und nun gar CSU-Parteitage, Herzstärkungen für die Parteiführung und die von der Partei gestellte Regierung, sondern gefährliche Klippen, die jede SPD-Regierung irgendwie umschiffen muss.“ Die SPD war die längste Zeit ihre Geschichte Oppositions-, nicht Regierungspartei – „Opposition liegt ihr noch im Blut“.

Schaut man auf den Hader der beiden letzten SPD-Bundeskanzler mit ihrer Partei zurück – Helmut Schmidt

Weitere Kostenlose Bücher