![Iacobus]()

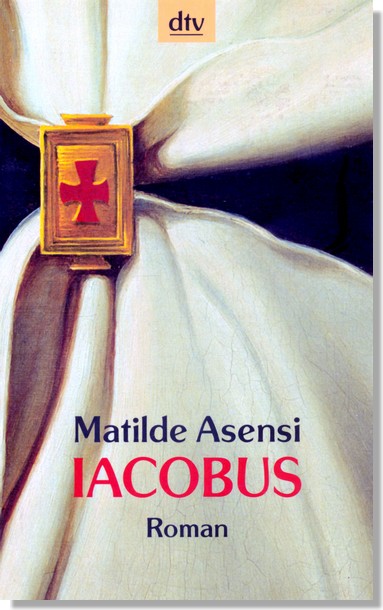

Iacobus

Orden erbitterte Feinde wären, obwohl weder Manrique noch ich jemals Schwierigkeiten mit den Hospitalitern hatten, die wir im Laufe unseres Lebens kennenlernten. Glaubst du nicht auch, daß wir Brüder uns manchmal in falsche Mythen und unbegründete Legenden verstrickt sehen?«

»Ich bin ganz Eurer Ansicht, Sire. Ihr solltet nun allerdings aufhören zu reden. Ich bin gekommen, um Euch zu untersuchen, und ich möchte, daß Ihr Eure Kräfte schont, um später meine Fragen beantworten zu können.«

Ich hörte ein gedämpftes Lachen. Allmählich gewöhnte ich mich an die Dunkelheit, und obwohl ich nach wie vor nicht besonders viel sah, konnte ich nun doch Evrards Gesicht und seine Gestalt erahnen. Jener Ritter – nie habe ich seinen Nachnamen erfahren –, der in meinen Träumen die Dimension eines Riesen einnahm, in dem die Kraft von tausend Titanen steckte, hatte sich zu meiner Überraschung in wenig mehr als einen Haufen Haut und Knochen verwandelt, die einen Kopf stützten, der schon einem Totenschädel glich. Selbst wenn ich zuvor um seinen schlechten Gesundheitszustand gewußt hätte, wären seine tiefliegenden Augen, die hervorstehenden Wangenknochen, das ausgezehrte Gesicht, der gelichtete und schmutzig-gräuliche Bart nicht mit dem Bild des unschlagbaren Kreuzritters meiner Jugend zu vereinen gewesen, den ich dummerweise gehofft hatte wiederzufinden. Der Gestank in der Zelle war jedoch unverwechselbar: Jede Krankheit hat eine charakteristische Ausdünstung, so wie das Alter einen anderen Geruch verbreitet als die Jugend. Es gibt vieles, was den Körpergeruch eines Menschen beeinflussen kann: die Speisen, die man zu sich nimmt, die Stoffe, aus denen unsere Kleidung hergestellt wird, die Beschaffenheit der Haut, die Materialien, mit denen man arbeitet, oder die Orte, wo man wohnt, und sogar die Menschen, mit denen man zusammenlebt. Evrards Krankheit roch nach einer Geschwulst, jenen Geschwülsten, die den Körper verzehren und die Eingeweide auflösen, indem sie sie mit Erbrechen und Exkrementen aus dem Organismus treiben. Seinem Aussehen nach blieben ihm nur noch ein bis zwei Tage zu leben.

Evrard litt ohne jeden Zweifel an der Pest.

Ich trat zu ihm und schob ihm das zerschlissene Hemd hoch, tastete dann vorsichtig seinen geschwollenen und verhärteten Bauch ab, wobei ich mich vorsah, nicht die schmerzhaften, entzündeten Beulen zu streifen, die seinen Körper von den Leisten bis zum Unterleib und von der Brust über die Achselhöhlen bis zum Hals bedeckten. Seine Finger und Zehen waren schwarz, Arme und Beine mit Blutergüssen übersät, und seine Zunge war weiß belegt und geschwollen. Trotz der Vorsicht, mit der ich ihn untersuchte, zeigte mir sein Wehklagen das erschreckende Ausmaß der Zersetzung seines Organismus. Er litt an furchtbar hohem Fieber, das ich sogar bis in meine Fingerspitzen spürte, sein Puls raste unregelmäßig, und heftige Schüttelfroste überkamen ihn gelegentlich, als ob man ihn mit einem Holzhammer schlagen würde.

»Es muß mich wohl ein Floh gebissen haben«, murmelte er erschöpft.

Ich zog ihm das Hemd wieder herunter und dachte nach. Das einzige, was ich für ihn tun konnte, war das, was ich auch für den sterbenden Abt von Ponç de Riba getan hatte: ihm Opium in großen Dosen zu verabreichen, damit er einen sanfteren Tod fände. Wenn ich ihm aber Opium geben würde – und ich hatte es in meinem Beutel bei mir –, könnte ich nicht mehr die letzten Stunden seines Lebens ausnützen, um mit ihm zu reden, könnte ihn nichts von alldem fragen, was ich wissen mußte, um meine Nachforschungen zufriedenstellend abzuschließen. Ich glaube, es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich jemals in meinem Leben zu treffen hatte.

In der Stille des Verlieses (wo war nur Sara?) hallte das Stöhnen des Sterbenden wie die gellenden Schreie eines Gefolterten wider. Er litt, und es gibt nichts Absurderes als körperliches Leiden, das nicht mehr dazu dient, auf eine bevorstehende Krankheit aufmerksam zu machen noch deren Schwere zu bestimmen. Jene Pein war reiner Schmerz, absurd und grausam, und ich hatte das Mittel in meinem Beutel, das Abhilfe schaffen konnte.

»Sara!« rief ich.

»Ja?« Sie stand genau hinter mir.

»Vorwärts, Ihr Ritter, verteidigen wir Jerusalem!« schrie in diesem Augenblick der alte Tempelherr; er phantasierte. »Jesus schützt uns, und die Jungfrau Maria steht uns vom Himmel aus bei. Die Heilige Stadt wartet auf uns, unser Tempel erwartet uns! Ah,

Weitere Kostenlose Bücher