![Ich habe einen Namen: Roman]()

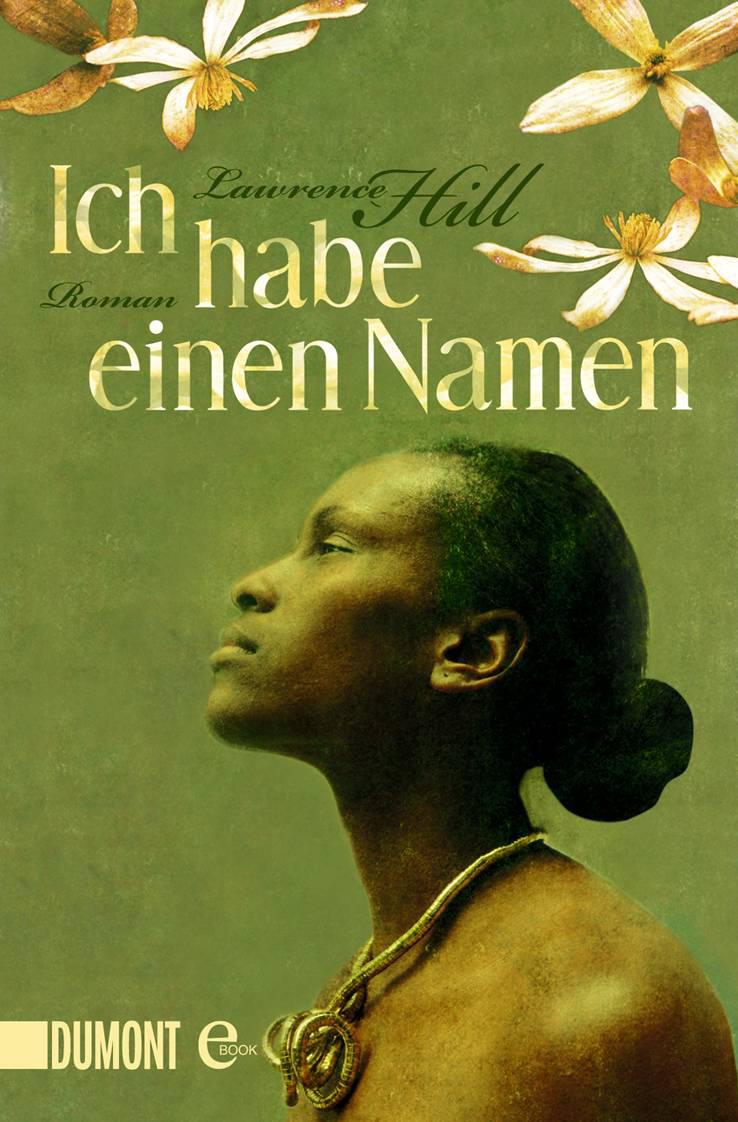

Ich habe einen Namen: Roman

Kind. Aber ich will so etwas nicht.«

»Warum nicht?«

»Ich bin hier geboren,

und in diesem Land benutzen wir so etwas nicht.«

»Sind hier noch mehr

geboren?«

»Ja. Aber wir sagen,

dass es dem, der die Überquerung des großen Flusses überlebt hat, bestimmt ist,

zwei Leben zu leben.«

Ich wollte keine zwei

Leben leben. Ich wollte nur mein wirkliches Leben zurück. »Warum haben sie mir

das angetan?«

»Du wurdest aus Afrika

geholt, damit du für die Toubabu arbeitest.«

»Afrika?«, sagte ich.

»Was ist das?«

»Das Land meiner

Mutter. Das Land, aus dem auch du kommst.«

»Sie nennen es Afrika?«

»Ja. Wenn du dort

geboren wurdest, nennen sie dich einen Afrikaner. Im Übrigen sind wir für sie

alle Nigger . Neger . Und ganz besonders: Sklaven.«

»Slaven?«, fragte ich.

»Sklaven. Das heißt,

dass wir den Buckra gehören.«

»Und wer sind die

Buckra?

»Die Männer, denen wir

gehören.«

»Ich gehöre niemandem,

und ich bin auch keine Afrikanerin. Ich bin eine Bambara. Und eine Fulbe. Ich

komme aus Bayo, nicht weit von Ségou. Ich bin nicht, was du sagst. Ich bin

keine Afrikanerin.«

»Der Toubab beobachtet

uns.«

»Wohin bringt er mich?«

Er schien mir einen

bewundernden Blick zu schenken. »Du bist wie meine Mutter. Dein Verstand ist

scharf wie eine Falle. Aber du musst essen, lernen und dich nützlich machen.

Der Toubab sieht immer noch her. Wir müssen aufhören zu reden.«

»Ich bin eine frei

geborene Gläubige«, sagte ich. »Allahu Akbar.«

Er packte meinen Arm.

»Hör auf«, zischte er.

Ich schnappte nach Luft

und sah ihn an. Wut umwölkte seine Augen. Seine Finger waren wie Klauen, die

mich immer noch fester gepackt hielten.

»Du darfst hier niemals

so beten. Es ist gefährlich, und der Toubab züchtigt dich mit der Peitsche. Er

wird uns alle züchtigen.« Der Mann, der mich eine Afrikanerin nannte, ließ

meinen Arm los, nahm Fomba das Paddel wieder ab und ging zurück an seine

Arbeit.

Wir glitten durch

Schilf und landeten auf der Insel. Fomba und ich waren die Ersten, die aus dem

Boot stiegen. Wir stolperten durch den Schlick und traten auf trockenes Land,

wo wir von einem Heimatländer mit einem Feuerstock abgeholt wurden. Er führte

uns weiter.

Worte

schwimmen weiter, als ein Mensch gehen kann

{St. Helena Island, 1757}

Ich muss etwa

zwölf gewesen sein, als ich auf Robinson Applebys Indigo-Plantage kam. Ich

glaube, es war der Januar 1757. Die Luft war kalt, und ich trug nichts als ein

Stück rauen Osnaburg-Stoff um die Hüften. Er biss mir in die Haut und scheuerte

sie wund. Die Zehen meines linken Fußes bluteten, und zwei von ihnen fühlten

sich gebrochen an. Ich konnte kaum gehen. Als ich in den großen Garten vor

einem weißen Haus stolperte, das vor Wichtigkeit nur so platzte, wurde mir

bewusst, dass ich nicht mal ein Tablett mit Essen auf dem Kopf balancieren

könnte. Alle mir anvertrauten Orangen oder Bananen würden unweigerlich auf dem

Boden landen.

So humpelte ich also

voran, Fomba an meiner Seite, und starrte die vielen Männer, Frauen und Kinder

an. Ich sah dunkelbraune Haut wie meine und auch hellbraune. Unter den Kindern

und Babys waren einige mit nur einem leichten Braunschimmer und einige

Blassgewaschene mit einer Haut wie die Buckra. Und dann die Köpfe. Ich sah

Flechtfrisuren, zusammengebundene Haare und Zöpfe. Kahle Schädel und Köpfe mit

dichtem, kurzem Haar, in das Muster geschnitten waren. Köpfe mit Narben in

leuchtenden Farben. Rot. Orange. Mein Blick blieb an einer gelben Narbe hängen,

und ich fragte mich, ob ich wohl auch einmal so eine haben würde.

Es muss ein Sonntag

gewesen sein, der Tag meiner Ankunft. Frauen rührten in einem Topf über dem Feuer.

Es war ein großer Topf, aber nur drei Holzstücke brannten darunter. Für ein

langes, langsames Schmoren. Duft hob sich in den Wind. Nach Fleisch. Gemüse.

Paprika. Es war seit einem halben Jahr das erste Mal, dass Essen gut roch. Ein

Mann saß mit gekreuzten Beinen auf dem Boden, den Rücken direkt vor einem

anderen, der auf einer Bank hinter ihm saß. Der Mann auf dem Boden hielt den

Kopf vorgeneigt, und der hinter ihm rasierte ihm mit einem langen Messer den

Nacken aus, fuhr über die Haut, spülte das Messer in einer Kalebasse Wasser ab

und setzte es erneut an. Ich war so müde, dass ich kaum mehr stehen konnte,

erinnere mich aber noch, dass ich dachte: Der Mann

hat ein Messer und gebraucht es nicht. Wenn er ein Messer hat und doch nicht

fliehen kann, was soll dann aus mir werden ?

Unter

Weitere Kostenlose Bücher