![Im Land der Feuerblume: Roman]()

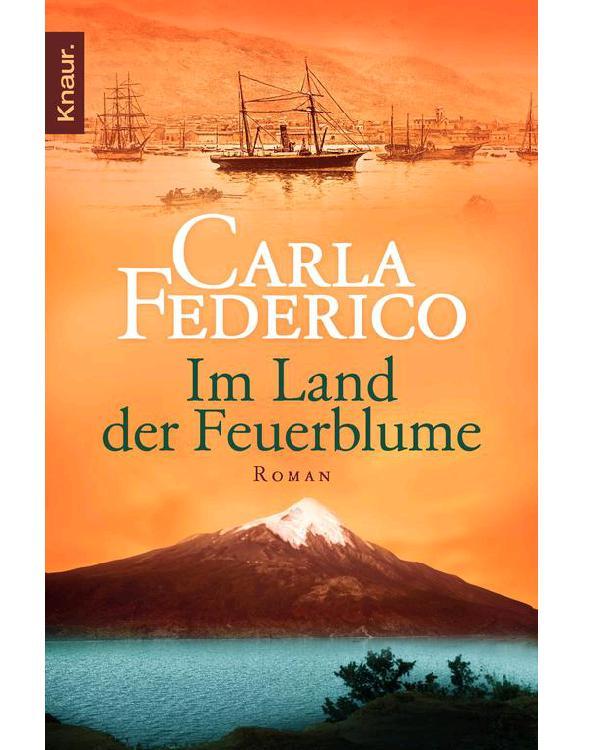

Im Land der Feuerblume: Roman

Ich?« Magdalena lachte trocken. »Niemals!«

Es war nicht lange her, da Elisa sich überlegt hatte, ob Magdalena nicht die rechte Frau für Cornelius wäre. »Aber willst du denn keine Kinder?«, fragte sie erstaunt.

»Schau dir Jule an! Sie hat keine Kinder und keinen Mann – und ist doch glücklich.«

»Ja, aber Jule hat ihre Familie einfach verlassen. Das würdest du doch niemals tun.«

»Ich will so eine Familie gar nicht erst haben. Ich mag Kinder, wenn es nicht meine eigenen sind.«

Sie senkte ihren Kopf, fuhr fort, ihr Gebet zu murmeln, und diesmal unterbrach Elisa sie nicht. Sie ließ sich auf den Boden sinken und konnte sich nun nicht länger dagegen wehren, dass die schrecklichen Bilder des Überfalls vor ihr aufstiegen. Richard … wie er niedergefallen war … Annelie, die sich mit Ricardo in einem Erdloch versteckt hatte … und Lukas … ihr Lukas … lebte er noch? Wer sorgte an ihrer und seiner statt für die Söhne?

Vielleicht gab das Magdalena am meisten Kraft – nicht ihr Glaube, nicht ihr Gebet, sondern weil es niemanden gab, den sie so bedingungslos liebte, dass sie in Sorge um ihn vergehen musste.

Elisa schloss die Augen. Nicht länger waren es die grausamen Bilder, die sie verfolgten. Jäh erschien ihr das Gesicht von Cornelius. Sie hatte keine Kraft, sich wie in all den letzten Jahren die Gedanken an ihn zu verbieten, gab sich vielmehr der Vorstellung hin, er würde tatsächlich hier sein, ruhig und besonnen, würde sie trösten, würde sie beschwichtigen. Es wird doch alles gut, würde er sagen, würde sie in den Arm nehmen, sie an sich pressen, so wie einst an der Küste, nach dem Schiffsbrand …

Ach, Cornelius, dachte sie.

Sie verging vor Sorge um ihre Söhne und um Lukas, sie sehnte sich fast schmerzhaft danach, den kleinen Ricardo in den Arm zu nehmen und ihn zu trösten. Aber erst beim Gedanken, dass sie Cornelius womöglich niemals wiedersehen würde, weinte sie.

Drei Pferde besaß die Siedlung – eines gehörte den von Grabergs, eines den Glöckners, eines den Steiners. Cornelius schlug vor, dass sie abwechselnd zu zweit auf einem reiten sollten, doch Quidel erklärte freiwillig, er würde darauf verzichten und lieber laufen. Auf diese Weise könnte er auch am besten die Spuren der Mapuche verfolgen.

Cornelius fragte sich insgeheim, ob das sein einziger Beweggrund war oder ob er nicht lieber einem neuerlichen Konflikt mit Poldi aus dem Weg gehen wollte. Doch machte er sich zunächst auch Sorgen, ob Quidel den Gewaltmarsch durchhalten würde, so zeigte sich später, dass er mühelos mit den trabenden Pferden mithalten konnte.

Die Mapuche verwendeten keine Sättel – und auch die deutschen Siedler mussten notgedrungen darauf verzichten, da es am See keinen einzigen Sattelmeister gab. Stattdessen legten sie mehrere Schaffelle und Wolldecken auf den Pferderücken und zurrten diese mit einem breiten Ledergurt fest. Ein Gutes hatte das: So hatten sie zugleich Decken für die Nacht dabei. Ebenfalls um den Pferderücken gebunden wurde die Maleta, eine große Ledertasche mit ihrem Proviant: etwas Röstkaffee, Brot und Käse.

Trotz der trüben Stimmung konnte sich Cornelius nur mühsam ein Auflachen verkneifen, als er Poldi sah. Der glaubte offenbar, sich zum größten Abenteuer seines Lebens rüsten zu müssen, und hatte alles angezogen, was er besaß: Nicht nur feste Reitstiefel mit den Sporen, sondern gleich mehrere Hemden, einen Poncho darüber und obendrein einen Stroh- und Filzhut übereinander.

»Du wirst dich zu Tode schwitzen«, meinte Fritz kopfschüttelnd. Aber er verbot ihm nur, die Pistole zu tragen – die einzige Waffe, die die Siedler besaßen –, und nahm sie selbst an sich. Was Poldi sich jedoch nicht abnehmen ließ, war sein Jagdmesser. Cornelius sah es aufblitzen, als Poldi ein langes Hanfseil, mit dem sie über Nacht die Pferde anbinden würden, über seinen Schultern zusammenrollte, und machte sich Sorgen.

Poldi ging zwar kein zweites Mal auf Quidel los, dennoch war sein Hass auf den Mapuche unverkennbar. Wie würde er sich erst verhalten, wenn sie mit den Männern zusammentrafen, die die Siedlung überfallen hatten? Und würden sie diese wirklich so einfach finden?

Quidel gab sich zuversichtlich, die Spuren lesen zu können, und zeigte ihnen schweigend die erste Wegstrecke. Die freien Flächen, die auf den dichten Regenwald folgten, verhießen noch menschliche Spuren – Apfelhaine, Zäune und ausgetretene Wege. Doch je weiter sie

Weitere Kostenlose Bücher