![Je suis né un jour bleu]()

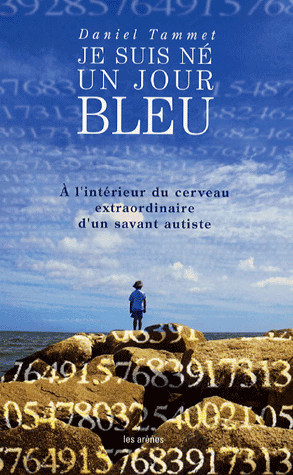

Je suis né un jour bleu

semblait

incomplète sans lui et que je voulais qu’il revienne.

On nous dit que mon père avait besoin de

temps pour se reposer et qu’il avait été emmené dans un hôpital pour se soigner.

Il fut absent plusieurs semaines pendant lesquelles nous, les enfants, nous ne

fûmes pas autorisés à le voir, alors que ma mère prenait le bus tous les jours

pour lui rendre visite. L’hôpital était une institution psychiatrique qui accueillait

des patients pour de longs séjours, mais à l’époque nous étions trop jeunes

pour savoir de quelle maladie mon père souffrait. Ma mère ne discutait pas de l’état

de mon père avec nous et se contentait de nous dire qu’il allait mieux et qu’il

rentrerait bientôt. Pendant ce temps, avec sept enfants (dont cinq de quatre

ans ou moins), ma mère s’en remit à ses parents, aux amis de la famille et aux

assistants que les services sociaux mirent à sa disposition. Mon frère et moi

nous devions aider le plus possible en faisant la vaisselle ou en portant les

courses.

On ne célébra pas le retour de mon père

de l’hôpital. Au contraire, on tenta une sorte de retour à la normale. Il

essayait de faire ce qu’il avait toujours fait tous les jours avant que la maladie

ne le frappe : changer les couches et préparer le dîner. Mais les choses

étaient différentes et je pense qu’il savait lui-même qu’elles ne seraient plus

jamais comme avant. L’homme qui m’avait auparavant protégé et avait veillé sur

moi était parti et il avait été remplacé par un homme qui avait besoin d’être

protégé et soigné. On lui prescrivit un traitement et on lui conseilla d’aller

régulièrement se faire examiner par les médecins de l’hôpital. Chaque jour, après

le déjeuner, il montait dans sa chambre et dormait plusieurs heures. Ma mère

demanda à mes frères et sœurs de jouer en silence, aussi silencieusement que

moi, pour ne pas déranger le repos de mon père. Quand l’un ou l’autre bébé

commençait à pleurer, ma mère se précipitait pour l’emmener dans le jardin.

La relation de mes parents changea aussi.

Avant, ma mère s’était beaucoup reposée sur mon père, émotionnellement comme

dans la vie de tous les jours. Maintenant, elle devait reconsidérer leur vie ensemble

et « de zéro ». Leurs conversations se firent plus brèves et ces deux

personnes qui avaient auparavant parfaitement fonctionné ensemble semblaient ne

plus savoir comment faire. Ils se disputaient de plus en plus, leurs voix

devenaient fortes et sombres. Je n’aimais pas les entendre se disputer et je me

bouchais les oreilles. Souvent, après une dispute particulièrement intense, ma

mère montait dans ma chambre pour s’asseoir au calme. Dans ces moments-là, j’aurais

voulu l’envelopper dans un doux silence comme dans une couverture.

L’état de mon père fluctuait d’un jour à

l’autre, et d’une semaine à l’autre. Il y avait de longues périodes pendant lesquelles

il pouvait parler et agir comme autrefois, seulement interrompues par de

soudains accès de bavardage incohérent, répétitif, confus, qui l’isolaient du

reste de la famille. Il fut hospitalisé un certain nombre de fois, les années

suivantes, pendant plusieurs semaines. Puis, aussi soudainement qu’elle était venue,

la maladie de mon père disparut : il recommença à manger et à dormir mieux,

retrouva sa force physique et émotionnelle, son assurance et son sens de l’initiative.

La relation de mes parents s’améliora et un huitième enfant, ma sœur Anna-Marie,

naquit à l’été 1990. Dix-sept mois plus tard naissait

le dernier enfant de mes parents, Shelley, quatre jours avant mon treizième anniversaire.

Ces améliorations, ainsi que l’agrandissement

continu de la famille entraînèrent un nouveau déménagement, en 19 91, dans une maison de quatre chambres, dans Marston Avenue, située

près des boutiques et d’un parc, avec un grand jardin derrière. Comme les

maisons précédentes, elle n’avait qu’une seule salle de bain pour onze

personnes. Les files d’attente devant la porte étaient fréquentes. Le salon et

la salle à manger étaient séparés par une double porte, qui demeurait souvent ouverte

et les pièces du rez-de-chaussée n’en étaient plus qu’une seule. Quand j’avais

une pensée ou une idée soudaine, je passais d’une pièce à l’autre, du salon à

la salle à manger, à la cuisine, au couloir – et retour au salon – dans

un mouvement

Weitere Kostenlose Bücher