![Jenseits von Feuerland: Roman]()

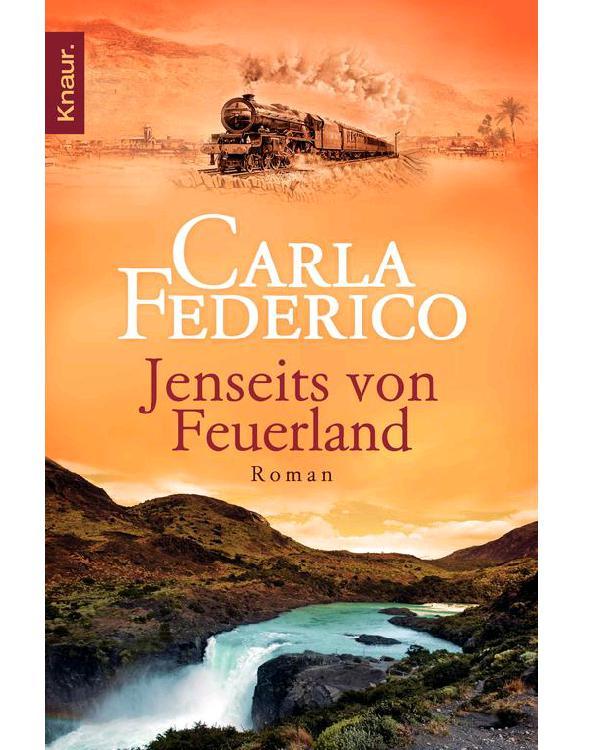

Jenseits von Feuerland: Roman

gekommen und hätte sich an den Tisch gesetzt, um sein Abendmahl zu verzehren. Noch vor dem Dessert sei er zusammengebrochen und auf der Fahrt ins Krankenhaus gestorben.

Nachdem sie herausgefunden hatte, wo sich eine Wasserleitung befand, eilte Emilia mehrmals zu Hellas Schauspieler zurück, um ihm zu trinken zu geben. Anfangs konnte er noch die Augen öffnen und schien ihr etwas sagen zu wollen. Gegen Mittag verlor er das Bewusstsein, und als die Sonne sich zu neigen begann, war er tot. Verspätet ergriff sie nun doch seine Hand und bereute, es nicht schon früher getan zu haben. Sie wollte eigentlich ein Gebet murmeln, aber es fiel ihr keines ein, und während sie noch um Worte rang, riefen andere Kranke nach ihrer Hilfe und flehten um Wasser.

Immer wieder lief sie nun mit Krügen und Bechern hin und her – nicht die einzige Angehörige eines Kranken, der das Personal nur allzu gerne kleine Hilfsdienste zuteilte. Ihr Kleid war von Flecken übersät, und eine der Krankenschwestern reichte ihr unvermittelt und wortlos eine weiße Schürze. Sie band sie um, ohne nachzudenken, welche Pflichten sie sich damit aufbürdete, und beeilte sich dann, wieder neues Wasser zu holen, Betten zuzuweisen oder diese frisch zu beziehen. Letzteres unterließ sie alsbald freilich – war es doch schlichtweg unsinnig, weil jedes Laken so schnell neu besudelt wurde.

Immer noch hatte sie keine Zeit nachzudenken, was sie tat und warum, fragte sich nur zwischendurch ängstlich, ob die Übelkeit am Morgen ein Vorzeichen der Cholera gewesen war und sie selbst bald zusammenbrechen würde. Doch sie fühlte sich nur müde und erschöpft, nicht krank, und die Übelkeit kehrte trotz des Gestanks nicht wieder.

Als die Sonne ganz verschwunden war, wollte sie das Krankenhaus verlassen, traf aber schon am Eingang auf Natascha. Sie war leicht bekleidet wie immer, und für gewöhnlich hätten sie mahnende Blicke ob des wenig anständigen Aufzugs getroffen. Doch inmitten von Leid und Tod war man blind für das Mädchen aus Sanct Pauli.

»Er hat es nicht geschafft«, erklärte Emilia traurig, um im nächsten Augenblick zu erkennen, dass es nicht die Sorge um den Schauspieler gewesen war, die Natascha hierhergetrieben hat.

»Bruno!«, stieß sie erstickt aus. »Und Paolo!«

Noch ehe Emilia in die Richtung blickte, in die sie nun aufgeregt deutete, ahnte sie, was ihre Worte verhießen: Also hatte es auch den Bajazzo und den Klavierspieler getroffen.

»Hella hat mich gezwungen, sie hierherzubringen«, klagte Natascha, »sonst dürfte ich nie wieder bei ihr singen, hat sie gesagt. Aber ich bleibe keinen Augenblick länger, Emilia, ich habe viel zu große Angst … Du kümmerst dich doch um sie, ja?«

»Und wo ist Hella selbst?«, fragte Emilia.

»Pah!«, zischte Natascha. »Beklagt, dass wir alle feige wären, und war doch die Erste, die Sanct Pauli verlassen hat. Alle, die sich’s leisten können, tun das. Die Straßen sind völlig verstopft. Die einen wollen hinaus aus der Stadt, die anderen zu den Krankenhäusern. Oh, was für ein Chaos das ist!« Vor Aufregung brach sie in Tränen aus. »Du kümmerst dich um die beiden, ja?«, fragte sie wieder, wartete Emilias Entgegnung nicht ab, sondern lief hastig davon.

Emilia blickte ihr nach und hatte keine Ahnung, wohin dieses Mädchen nun fliehen würde. Und was sollte sie selbst tun? Sich um Paolo und Bruno kümmern oder zurück ins Varieté kehren, das nun sicher menschenleer war?

Eben wurden Bruno und Paolo an ihr vorbeigetragen – beide mit dem bläulichen Gesicht und kläglich stöhnend.

»Nicht so grob!«, fuhr Emilia die Helfer an, die die Bahre trugen. »Und lasst mich erst sehen, wo noch Platz für die beiden ist!«

Wieder gab es keine Zeit, darüber nachzudenken, warum sie tat, was sie tat. Erst später, als sie Paolo und Bruno notdürftig gereinigt hatte, überlegte sie, dass es wohl weniger Pflichtgefühl war als purer Trotz. Eine Emilia Suckow gab nicht auf, zerging nicht in Furcht vor Krankheit und bot selbst dem Tod die Stirn. Und wo es anzupacken galt, dort packte sie an.

Als sich ein neuerlicher Tag dem Ende neigte, war sie zu erschöpft, um die Augen offen zu halten. Sie schlief in irgendeiner Kammer, wo Pipetten und Petrischalen, Glastrichter, Hornlöffel und Bunsenbrenner aufbewahrt wurden. Am nächsten Morgen stärkte sie sich an der Kost, die für die Kranken zubereitet worden war, brachte aber nicht viel hinunter – dann ging es weiter.

Sie hörte das Stöhnen der

Weitere Kostenlose Bücher