![Jenseits von Feuerland: Roman]()

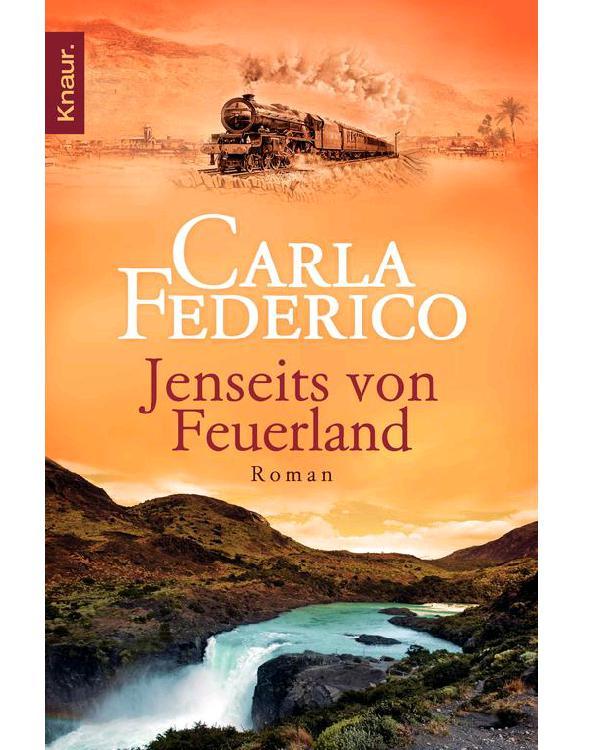

Jenseits von Feuerland: Roman

Leidenden kaum mehr, nahm den grässlichen Gestank nicht mehr wahr, bemerkte nicht, wie viel Zeit verging, ja, ob das Leben überhaupt noch weiterging oder nicht schreckerstarrt irgendwo in dieser Hölle feststeckte. Wenn die Müdigkeit zu drückend wurde, schlief sie, und wenn sie hochschreckte, konnte sie nicht sagen, wie lange sie sich ausgeruht hatte. Mehr und mehr hatte sie das Gefühl, in einer Welt zu leben, wo übliche Gesetzmäßigkeiten nicht galten, sie folglich nicht arbeitete, um Geld zu verdienen, sondern nur, um sich zu beweisen, dass sie sich noch auf zwei Beinen halten konnte und nicht von der Krankheit geschlagen war.

Der unglückliche Bruno starb wenige Stunden nach der Einlieferung, aber Paolo, obwohl ein so dürres Männlein, erholte sich und forderte mit bleichem Gesicht, er wolle wieder Klavier spielen. Nachdem sie ihm Wasser und Brühe eingeflößt hatte, verschwand die graue Verfärbung seiner Haut. Der Puls schlug wieder voll und kräftig, sein Blick wurde wacher, der Atem tiefer und regelmäßiger.

Inmitten aller Not fühlte sich Emilia fast beschwingt. Wenn es gelang, einen schwächlichen Menschen wie Paolo zu retten, dann waren alle Bemühungen, gegen die Krankheit zu kämpfen, nicht vergebens; dann hatte es einen Sinn, dass sie hier war und nirgendwo sonst.

Die Augenblicke des Sieges waren allerdings genauso häufig wie die Augenblicke der Niederlage: Nie hatte sie so viel Elend gesehen wie in den nächsten Tagen und nie so viele Tote.

Alle Säle waren mittlerweile überfüllt, mehr als sechzig Leute lagen in einem Raum, der für die Hälfte gemacht war, und jedes Mal, wenn man dachte, dass das Krankenhaus nun endgültig aus allen Nähten platzte, der Gestank nicht grässlicher, das Geschrei nicht durchdringender werden könnte, kamen noch mehr.

Oft blieben die Toten mehrere Stunden in ihren Betten liegen und wurden schließlich vor dem Krankenhausgebäude ins Gras gelegt. Wieder dauerte es Stunden, bis man sie endlich in einen Sarg legen konnte, doch das Holz wurde knapp, so dass die Särge keine Deckel bekamen und schwarze Fliegen die Leichname umsurrten. Bei den meisten hatte die Verwesung längst eingesetzt, ehe die Toten endlich nach Ohlsdorf zum Hamburger Hauptfriedhof gefahren und dort von Totengräbern in Empfang genommen wurden, die ebenso unermüdlich arbeiteten wie alle Ärzte, Pfleger und die Fahrer der Krankenwagen. Mit der Zeit wurden die Särge immer kleiner, man quetschte die Toten förmlich hinein, und wenn sie doch einen Deckel bekamen, so zerdrückte dieser die Gesichter. Alsbald sprach man nicht mehr von Särgen, sondern von »Nasenquetschern«.

Da die Flut der Kranken nach wie vor nicht nachließ, wurde entschieden, auf dem Gelände des Alten Krankenhauses und des kleinen Seemannskrankenhauses acht Cholerabaracken zu errichten – ein Entschluss, der in Emilias Augen leidlich spät kam. Es würde viel zu lange dauern, bis diese Baracken endlich gebaut waren – wohin aber bis dahin mit den Kranken und Sterbenden?

Auch den Verantwortlichen schien das aufzugehen: Sie ließen Schulen ausräumen und Kranke dorthin verlegen und stellten in Windeseile ein Feldlazarett auf, das an die fünfhundert Patienten aufnehmen konnte, eine Notlösung zwar, aber fürs Erste eine spürbare Erleichterung.

Das befand auch eine der Krankenschwestern, mit denen Emilia manchmal redete und die sie längst als eine der ihren zu betrachten schien. Sämtliche Hierarchien hatten sich aufgelöst, was dazu führte, dass sie mit dieser Schwester nicht an Krankenbetten stand, sondern ausgerechnet in der Küche. Die Krankenhausköche waren längst geflohen, und so gab es niemanden, der die Speisekammer verwaltete. Emilia hatte sich schließlich darauf gestürzt, froh, sich in einer Sache beweisen zu können, von der sie mit am meisten verstand. Sie kochte, rührte, mischte, knetete, schnitt und brachte das Essen zu den Genesenden. Gemahlenes Roggenmehl bekamen diese, dazu Wasser vermischt mit Senfgeist, Terpentin oder Chlor.

So vertraut ihr diese Arbeit auch wurde – Hitze und Enge setzten ihr weiterhin zu. Irgendwann taten ihr sämtliche Glieder so weh, dass sie nicht anders konnte, als sich kurz zu setzen. Sie gestand sich keine lange Pause zu, wollte alsbald wieder aufstehen, doch plötzlich fühlte sie eine dünne Hand auf ihren Schultern, die sie sachte niederdrückte. Jemand beugte sich über sie und sprach leise: »Sie sollten sich ausruhen. Es nützt den Kranken nichts, wenn Sie

Weitere Kostenlose Bücher