![Jenseits von Feuerland: Roman]()

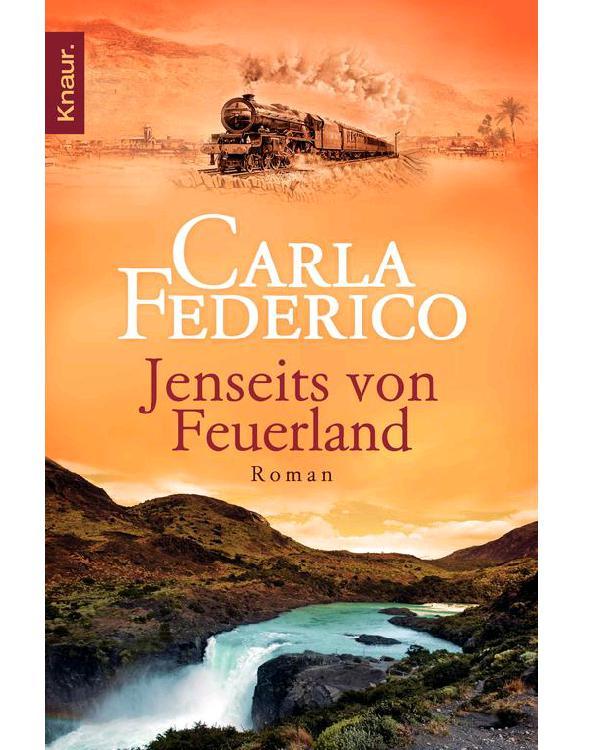

Jenseits von Feuerland: Roman

schmutzigen Nadeln.«

Nora zuckte zweifelnd die Schultern. Kurz machte es den Anschein, als versuche sie, sich die Widerrede zu verkneifen, aber dann brach es doch überzeugt aus ihr hervor: »Der gesunde Menschenverstand sagt mir anderes. Man könnte die Blutvergiftungen ebenso verhindern wie die großen Beulen, die so viele Kranke von den Salzeinspritzungen davontragen. Man müsste einfach nur achtsamer …«

»Sind Sie der Arzt oder ich?«, brüllte Dr. Hufnagel.

Wieder zuckte Nora die Schultern, doch so vermeintlich leise und unauffällig sie sich auch gab – sie blieb unbeugsam. »Man muss kein Arzt sein, um zu wissen, dass der beste Schutz vor der Cholera ausreichende Hygiene ist. Die Epidemie hätte längst eingedämmt werden können und hätte nie dieses Ausmaß erreicht, wenn die Gesundheitsbehörden früher anerkannt hätten, dass es sich um Cholera handelt. Man hätte von den Menschen verlangen müssen, dass sie Wasser und Milch abkochen.«

Unwillkürlich erschauderte Emilia. Bis jetzt hatte sie nicht genau gewusst, womit man sich die Cholera holte, und war entsetzt zu hören, wie leicht es geschehen konnte. Sie dachte an die Milch an jenem Morgen, da ihr so übel gewesen war. Hätte sie davon getrunken, läge sie vielleicht selbst danieder.

»Nur wenige Vorbeugemaßnahmen wären schon ausreichend gewesen«, fuhr Nora fort. »Sich die Hände zu waschen. Oder kontaminierte Gegenstände zu reinigen. Die Ärzte hätten die ersten Erkrankten unter strikte Quarantäne stellen müssen. Stattdessen behaupteten sie, sie litten nur an einfachen Magenverstimmungen.«

Das Gesicht von Dr. Hufnagel lief rot an. »Wenn wir zu früh bekanntgegeben hätten, dass es sich bei den ersten Krankheitsfällen um die Cholera handelt, hätten wir Hysterie ausgelöst«, erklärte er streng.

»Hysterie herrscht nun auch an allen Ecken und Enden«, gab Nora mit ihrem kühlen Blick zurück, »und die Zeit, Maßnahmen zu treffen, blieb ungenützt.«

»Wagen Sie es tatsächlich, meiner Zunft die Schuld für die Epidemie zu geben?«

»Gewiss nicht Ihrer Zunft allein, sondern auch den Gesundheitsbehörden. Und gewiss nicht für die Epidemie, jedoch für deren Auswüchse.«

Emilia sah, wie seine Oberlippe erzitterte, und glaubte zu hören, wie der Arzt irgendetwas ausstieß, was wie »Hoffärtiges Weibsbild!« klang. Dann drehte er sich um und ließ sie einfach stehen.

Nora blickte ihm nach. Keinerlei Gefühlsregung war in ihrem Gesicht zu erkennen. So, wie sich keine Strähne aus ihrer strengen Frisur gelöst hatte, hatte sie auch ihre Miene stets unter Kontrolle. Doch Emilia war sich plötzlich sicher, dass es nicht Kälte und Härte waren, die sämtliche Gefühle töteten, sondern lediglich meisterhafte Selbstbeherrschung, unter der es durchaus brodelte.

Diese Beherrschung bekam nun feine Risse. »Was für ein Narr!«, stieß Nora kaum hörbar aus. Als sie sich wieder zum Kranken umdrehen wollte, fiel ihr Blick auf Emilia. Sie ließ nicht erkennen, was sie davon hielt, bei ihrem Streit mit Dr. Hufnagel belauscht worden zu sein.

»Es ist eine Schande, dass so viele Ärzte die ersten Krankheitsfälle geleugnet haben«, erklärte sie unvermittelt. »Die Cholera wütet nicht zum ersten Mal in Europa. Man kennt doch das Krankheitsbild.« Sie machte eine kurze Pause, ehe sie hinzufügte: »Sie kommt aus Asien, wussten Sie das?«

Emilia trat langsam näher. Der Patient, an dessen Arm sich Nora zu schaffen machte, schien zu schlafen. »Vor allem weiß ich nicht, was genau Sie hier tun …«, bekannte sie.

»… und woher ich mir das Recht nehme, mit Herrn Dr. Hufnagel zu streiten?«, führte Nora den Satz mit der Andeutung eines Lächelns fort.

Emilia nickte verlegen.

Nora sah sie nicht an, als sie mit dieser gleichgültig anmutenden Stimme zu erzählen begann – davon, dass ihr Vater Arzt gewesen war und sie gerne selbst diesen Beruf erlernt hätte, doch dass ein Studium unmöglich gewesen war. Und auch davon, dass sie sich vor vielen Jahren einem Frauenverein angeschlossen hatte, dessen Mitglieder ehrenamtlich in Krankenhäusern arbeiten.

»Ich habe schon vor meiner Hochzeit mit Arthur mit dieser Arbeit begonnen«, murmelte sie. »Und nicht immer werden wir von den Ärzten gerne gesehen. Unsere Hilfe nehmen sie an – doch wehe, wir wagen es, einen Ratschlag zu geben! Dann sind wir ihnen einfach nur lästig. Nun, in den letzten Wochen wäre die Versorgung der Kranken nicht möglich gewesen, wenn es nicht die

Weitere Kostenlose Bücher