![Julia Quinn]()

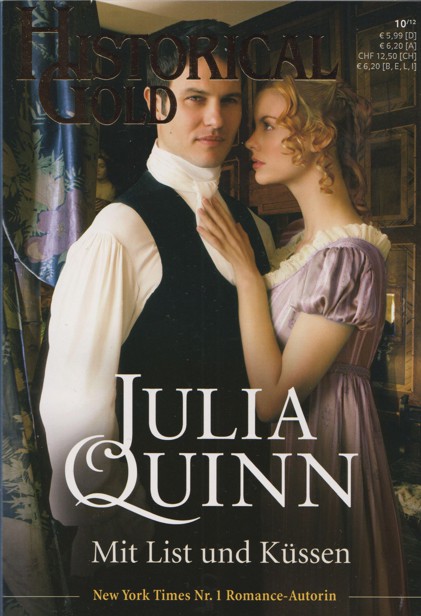

Julia Quinn

bisschen besser.« Sie hielt inne und fragte sich, ob sie

sich etwas vormachte. »Kannst du mich noch hören?«

Er bewegte den Kopf.

»Oh, gut, ich weiß, dass ich albern klinge, aber es hat ja keinen

Sinn zu reden, wenn niemand es hört.«

Seine Lippen bewegten sich. Sie glaubte, dass er vielleicht lächelte.

Irgendwo im Inneren lächelte er.

»Ich freue mich, für dich albern klingen zu können«, erklärte

sie.

Er nickte.

»Wenn ich

doch nur wüsste, was du denkst.«

Er zuckte

kaum merklich mit den Schultern.

»Willst du mir damit vielleicht sagen, dass du kaum etwas

denkst?« Sie deutete mit dem Finger auf ihn. »Das glaube ich dir nicht.

Dazu kenne ich dich viel zu gut.« Sie wartete auf eine weitere Reaktion,

so gering sie auch sein mochte. Doch es kam nichts, und so redete sie einfach

weiter.

»Wahrscheinlich überlegst du dir gerade, wie du die Getreideernte

dieses Jahr maximieren kannst«, sagte sie. »Oder vielleicht fragst du

dich, ob du die Pacht zu niedrig angesetzt hast.« Sie dachte kurz nach.

»Nein, du fragst dich vermutlich, ob die Pacht zu hoch ist. Ich bin mir ganz

sicher, dass du ein weichherziger Grundherr bist. Du würdest nicht wollen,

dass irgendwer in finanzielle Schwierigkeiten gerät.«

Er schüttelte den Kopf, gerade so, dass sie erkannte, was er

meinte.

»Nein, du willst nicht, dass

irgendwer in finanzielle Schwierigkeiten gerät, oder nein, darüber denkst du

nicht nach?«

»Dich«, flüsterte er rau.

»Du denkst

über mich nach?«, wisperte sie.

»Danke.« Seine Stimme war leise, kaum noch

wahrzunehmen, doch sie hörte ihn. Und es kostete sie jedes Gran Kraft, das sie

noch hatte, um nicht schon wieder in Tränen auszubrechen.

»Ich gehe nicht weg«, sagte sie und nahm seine Hand. »Nicht

ehe du wieder gesund bist.«

»D...d...«

»Schon gut«, sagte sie. »Du brauchst es nicht noch einmal zu

sagen. Du hättest es auch beim ersten Mal nicht sagen müssen.«

Aber sie war froh, dass er es getan hatte. Und sie war sich nicht

sicher, was sie mehr berührt hatte – seine beiden Dankesworte oder das

schlichte, einfache »Dich«.

Er dachte an sie. Während er dort lag, möglicherweise an der

Schwelle zum Tod, wahrscheinlicher kurz vor einer Amputation, dachte er an sie.

Zum ersten Mal, seit sie auf Fensmore angekommen war, empfand sie

keine Panik mehr.

13. Kapitel

Als Marcus das nächste Mal

aufwachte, spürte er, dass seine Situation sich verändert hatte. Erstens

tat sein Bein wieder höllisch weh. Aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass das

diesmal kein schlechtes Zeichen war. Und zweitens war er hungrig. Er war total

ausgehungert, als hätte er tagelang nichts gegessen.

Was vermutlich zutraf. Er hatte keine Ahnung, wie lange er nun

schon krank war.

Und drittens konnte er die Augen öffnen. Das war hervorragend. Er

wusste nicht, wie spät es war. Es war dunkel, aber es hätte genauso gut vier

Uhr morgens wie zehn Uhr abends sein können. Krank zu sein brachte einen

verdammt durcheinander.

Er schluckte, um seine trockene Kehle zu befeuchten. Ein wenig

Wasser wäre jetzt ganz nett. Er drehte den Kopf zum Nachttisch. Seine Augen

hatten sich immer noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, aber er sah, dass

jemand im Sessel neben dem Bett eingeschlafen war. Honoria? Vermutlich. Er

hatte die vage Vorstellung, dass sie den Raum während der ganzen Tortur nicht

verlassen hatte.

Er blinzelte, versuchte sich zu erinnern, wie sie überhaupt nach

Fensmore gekommen war. Oh ja, Mrs Wetherby hatte ihr geschrieben. Er hatte

keine Ahnung, wie seine Haushälterin darauf verfallen war, aber er würde ihr

ewig dankbar sein.

Ohne die Schmerzen, die Honoria und ihre Mutter ihm bereitet

hatten, wäre er jetzt wahrscheinlich tot.

Aber das war nicht alles. Zwar war ihm klar, dass er immer wieder

das Bewusstsein verloren hatte und deshalb wohl längere Gedächtnislücken

behalten würde. Trotzdem hatte er die ganze Zeit gewusst, dass Honoria bei ihm

gewesen war, in seinem Zimmer. Sie hatte seine Hand gehalten, sie hatte mit ihm geredet,

ihre weiche Stimme hatte seine Seele erreicht, selbst wenn er nicht in der Lage

gewesen war, ihr zu antworten.

Und zu wissen, dass sie bei ihm war ... hatte alles so viel

leichter gemacht. Er war nicht allein gewesen. Zum ersten Mal in seinem Leben

war er nicht allein gewesen.

Er stieß ein leises Schnauben aus. Wie dramatisch er doch war. Es

war ja nicht so, als trüge er ständig einen unsichtbaren Schild mit sich herum,

mit dem er die Leute abwehrte.

Weitere Kostenlose Bücher