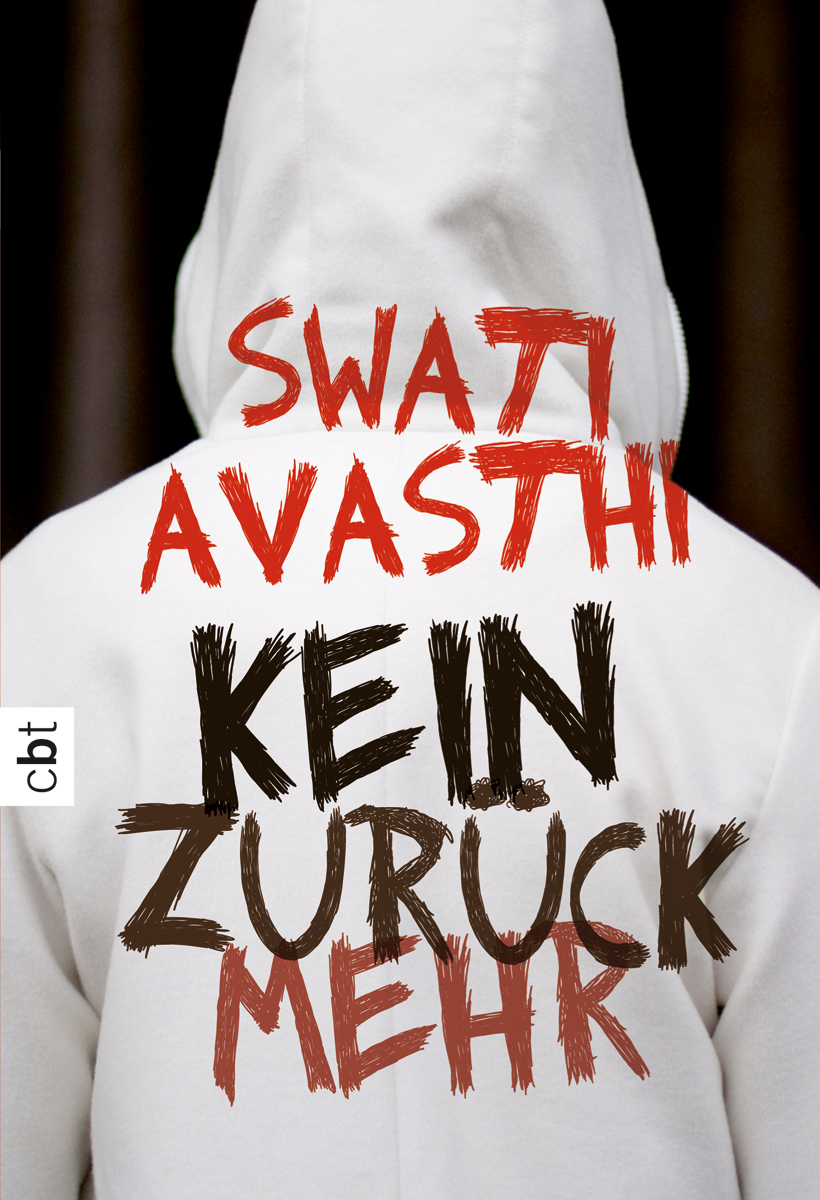

![Kein zurueck mehr]()

Kein zurueck mehr

ihren bescheuerten Nägeln zu und beendet die Pinselei an der linken Hand. Schließlich sagt sie: »Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie schwer es für sie wäre, ihn zu verlassen.«

»Ach, wirklich? Christian hat es doch auch getan. Ich hab es getan.«

»Für sie ist das was anderes, und das weißt du auch.« Sie stopft den Pinsel zurück in die Nagellackflasche. »Ich bin sicher, er hat gedroht sie umzubringen, wenn sie versucht ihn zu verlassen, und jedes Mal, wenn er sie schlägt, beweist er, dass er sein Wort hält. Sie ist gefangen, Jace.«

»Es ist ja nicht gerade eine Seltenheit, dass eine Frau ihren Mann verlässt. Andere Frauen haben weniger auszustehen als sie und tun es alle naselang.«

»Sie hat Angst, Jace.«

»Sie ist feige, meinst du? Das kann ich schon eher glauben.«

»So einfach ist es nicht«, sagt Mirriam und schüttelt den Kopf.

»Ich sage ja nicht, dass es einfach ist, ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage, dass es notwendig ist.« Ich mache eine Pause. Ich weiß, ich tue meiner Mom unrecht; ich weiß, dass notwendig nicht mit möglich gleichzusetzen ist. »Und ich weiß, dass das Gesetz ihr nicht beistehen wird. Ich bin nicht vollkommen naiv.«

»Da klingt jetzt aber dein Vater durch. Er hat dir und Christian und deiner Mom eingeredet, dass das Gesetz einem nicht helfen kann, aber genau dafür ist es da. Polizisten, Staatsanwälte, selbst Richter … das ist ihr Job, da kann dein Dad behaupten, was er will.«

Ich denke daran, wie mein Dad diesen Zeitungsbericht ausgeschnitten und meiner Mom beim Schein einer Taschenlampe in der Garage vorgelesen hat. Jetzt erst geht es mir auf: Mit so was davonzukommen, kann ja nicht gang und gäbe sein, wenn es einen Zeitungsartikel wert ist. Man hört nie im Fernsehen, wie ein Frauenhaus zur Zuflucht wurde oder eine Schutzanordnung in Kraft tritt, denn das sind ja keine Neuigkeiten; das passiert jeden Tag. Ich frage mich, ob ich sie davon überzeugen könnte, aber er ist einfach im Vorteil: juristisches Wissen und jahrelange Prägung ihrer Wirklichkeit.

Mirriam sieht aus, als würde sie die Sache noch einmal überdenken. Sie widmet sich wieder ihren Fläschchen. Sie nimmt den klaren Nagellack und schüttelt ihn. In der Flasche hüpft eine kleine schwarze Kugel auf und ab.

»Du hast recht, Jace: Andere Frauen tun es auch. Sie hätte ihn schon vor Jahren verlassen sollen. Sie hätte ihre Söhne an die erste Stelle setzen sollen. Eine gute Mutter … Ich denke, sie ist einfach zu schwach«, sagt Mirriam.

»Mein Gott, Mirriam. Sie ist nicht schwach. Sie kann Prügel aushalten, die du dir nicht vorstellen kannst, und dann so tun, als wäre das alles keine große Sache. Sie kann ihm verzeihen, und das ist keine Schwäche. Es ist eine Art …«

Ich verstumme. Jetzt habe ich Mirriam endgültig demonstriert, wie durcheinander ich bin. Im einen Moment beschuldige ich meine Mom, im nächsten verteidige ich sie.

»Jace, es ist in Ordnung, wütend zu sein, sie sogar ein wenig zu hassen.«

»Danke, und da brauche ich natürlich dich, um mich freizusprechen.«

»Gern geschehen. Irgendjemand musste das tun, und im Moment kann Christian das nicht.«

Das Blut weicht so schnell aus meinem Gesicht, dass es sich etwas taub anfühlt. Ich habe keine Ahnung, wie Mirriam das wissen konnte. Verflucht, ich wusste es ja nicht einmal selbst.

»Du bist so wütend, weil sie nicht auf dich aufgepasst hat, wie eine Mutter das tun sollte. Du gewöhntest dir an, auf sie aufzupassen. Aber du bist in einer Zwickmühle, da du ihr nicht wirklich die Schuld geben kannst. Du bist zu schlau, um zu denken, dass es ihre Schuld ist, wenn sie nicht wegkann.«

Ich weiß, dass dort zu bleiben nicht wirklich ein Entschluss ist. Wenn dir einer eine Pistole an den Kopf hält, gibt es keine Wahl. Es war an mir, sie da rauszuholen. Ich denke daran, wie sie dastand mit ihren Zöpfen und ihrer geschwollenen Wange. Er bringt sie in kleinen Schritten um.

»Oh, Jace«, sagt Mirriam, »es tut mir leid.«

»Was denn?«

»Ich sollte dir nicht erzählen, wie du dich fühlst. Ich übertreibe es manchmal mit meinem Einfühlungsvermögen und …« Sie guckt auf ihre Hände und dreht die Nagellackflasche fest zu. Dann sieht sie verlegen zu mir auf, ein entschuldigendes Lächeln auf den Lippen.

Ich setze mich neben sie.

»Ich wünschte einfach, ich hätte sie da rausholen können.«

»Es ist auch nicht deine Schuld.«

»Ach nein? Und wessen Schuld ist es dann?«

»Die Antwort darauf kennst

Weitere Kostenlose Bücher