![La canne aux rubans]()

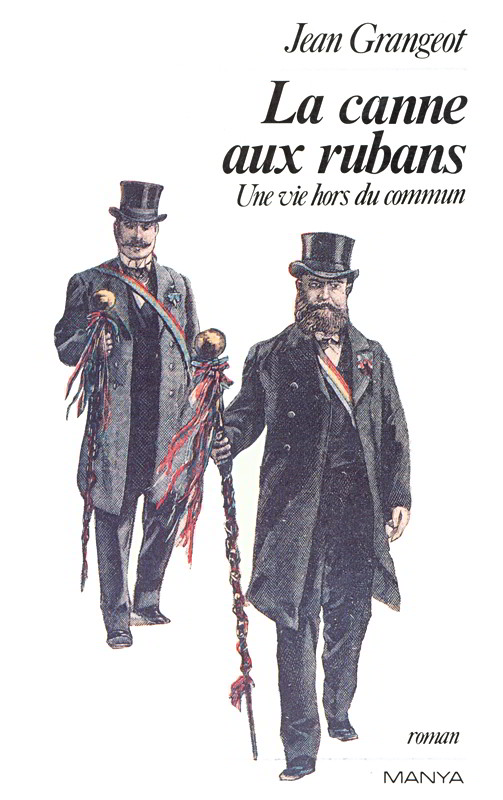

La canne aux rubans

connaissance, le pose devant lui et, avec un bon

sourire :

— Parlons un peu du prix du travail, mon frère.

— J’y ai pensé. Vu le temps que tu me donnes, les matériaux,

les heures de travail, je ne peux aller au-dessous d’un million or.

Le général me tend le papier que je lis : « Budget

accordé pour travaux camp d’Auvours. Ne pas dépasser un million deux cent mille

francs or. Signé : le général Corbert responsable des budgets

spéciaux. »

— Tu te trouves dans les normes. Nous signerons donc au

prix indiqué, car tu auras des surprises quand tu verras le terrain. Je le

connais ce sacré sable mou et fuyant. En échange, tu m’invites à déjeuner.

Durant l’excellent repas, je pense à Frédéric et j’ai

mauvaise conscience, tout en ne regrettant pas ce que j’ai fait en souvenir des

miens. L’argent m’est égal. Aujourd’hui, j’ai un chantier fantastique, mais

trouverai-je les hommes capables de mener à bien les travaux ?

En regagnant mes bureaux, une employée m’annonce :

— On vous a appelé de Paris, de la rue Mabillon. Trente

charpentiers doivent arriver. Vous êtes content, Monsieur ?

— Oui Adèle, car j’en avais vraiment besoin. Faites le

nécessaire pour qu’on les héberge et les nourrisse très bien. Je les verrai

après-demain. Je pars voir les scieries et les forêts. Avez-vous des nouvelles

de mon chien ?

— Il va bien, Monsieur, mademoiselle Marie s’en occupe

à merveille.

Je remonte dans ma voiture et prends la route. Tout en conduisant,

il me vient l’idée d’expédier une lettre à chacun des maires des communes

importantes sur un rayon de cent kilomètres autour du Mans en leur demandant de

signaler aux charpentiers, charrons, menuisiers et serruriers de leur

circonscription que je peux leur procurer un travail bien rémunéré, logement et

nourriture en sus. Sur une table d’auberge, je rédige la missive et la mets au

point. Au retour, je vois, entre deux portes, le préfet de la Sarthe qui est un

ami. Il accepte de couvrir ma lettre de son autorité et de la faire parvenir

aux destinataires.

Le colonel Perrier du camp d’Auvours me reçoit avec

déférence. Je visite le terrain et me rends compte des difficultés dues à la

qualité du sable. Rapidement, je prends les décisions qui s’imposent et demande

à ce que les hommes préparent le terrain. Par bonheur, parmi eux se trouvent

deux maçons charpentiers. Je laisse des instructions très précises et repars

pour Montargis. Je répartis le travail entre mes compagnons. Beaucoup me

connaissent ou ont entendu parler de moi. Marie tiendra la comptabilité aidée

de trois veuves de fraîche date.

Le chantier s’organise. Trois semaines plus tard, deux cents

ouvriers s’y pressent, encadrés par vingt compagnons. Les scieries marchent à

plein bras. Toutes les pièces de bois sont numérotées, transportées et

assemblées sur place.

Plusieurs fois, je passe pour vérifier les progrès. Je dors

peu, voyageant en voiture ou en train, mangeant de bric et de broc. Ma mère me

voit en coup de vent, ravie de m’embrasser. Drôle, qui s’est rétabli

merveilleusement et rapidement, ne me quitte plus. Il garde la voiture, les

bagages, me tient compagnie dans les déplacements avec une fidélité presque

humaine.

Frédéric, après son passage devant le Conseil de guerre, a

été condamné à seulement dix ans de forteresse avec une possibilité

d’engagement dans un bataillon disciplinaire. Maman, ignorant toutes ces

histoires, s’inquiète tout en étant très fière du courage de son plus jeune

fils. Elle reçoit de bonnes nouvelles d’Henri et de Georges.

Je livre la petite ville d’Auvours aux autorités militaires

dans les temps. Le colonel Perrier, avant de gagner son nouveau poste à Toul,

me présente au colonel Lidi qui a le plus urgent besoin d’installer du matériel

d’artillerie dans un parc, à Fougères. De 1915 à 1917, j’évolue très près du

front du côté de Bar-le-Duc, Gondrecourt, Domrémy, Neufchâteau et travaille à

plein bras. Voulant participer à l’aide que mes concitoyens prêtent à la Russie

du Tsar, je souscris une très importante somme à l’emprunt russe. Par ce fait,

j’ai l’impression de combattre les révolutionnaires et de faire une action

salutaire et urgente.

En 1916, ma mère reçoit l’avis de la mort de son fils

Georges à Douaumont. Il avait quarante ans. Un an plus tard, Henri succombe à son

tour dans sa

Weitere Kostenlose Bücher