![La canne aux rubans]()

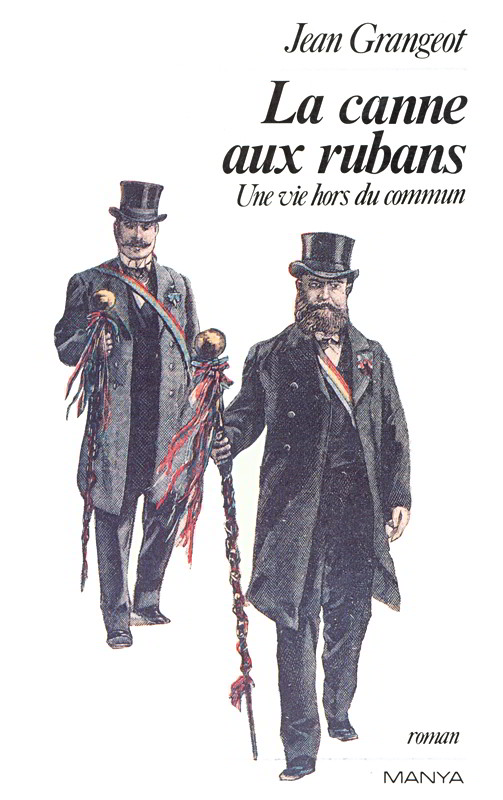

La canne aux rubans

des

bâtiments pulvérisés, je découvre des arbres littéralement hachés sur place. Je

regrette tous mes chênes, non pour leur valeur, mais pour leur présence. La vie

agit comme une balance. Tantôt le plateau de droite semble être favorable alors

que celui de gauche tombe dans le négatif, ainsi lors de la spoliation totale

de l’emprunt russe.

Enfin, à Rethondes, les Allemands signent l’armistice. On ne

tuera plus. Ces années, qui pour certains ont été d’une longueur abominable,

m’ont semblé défiler comme les images d’un cinématographe. Je ne sais plus très

bien où j’en suis. Il me reste d’importants contrats, comme celui des chemins

de fer du Nord et de nombreuses responsabilités en tant que conseil dans de

grosses sociétés qui me font oublier mes mésaventures.

Frédéric, blessé gravement, a perdu une jambe. Ses poumons

ont été gazés. Il erre d’hôpital en hôpital, de maison de cure en sanatorium.

Sa vie ne tient plus qu’à un fil et ce fil se casse un matin de printemps 1919.

Je reste donc le dernier Bernardeau de ma génération. Ma santé se ressent des

nuits passées dans les trains, des longues journées de travail harassant et

d’un régime alimentaire décousu. Je me sens vieux.

Un matin, en sortant de ma maison, je trouve le corps de

Drôle couché sur le paillasson devant la porte de mes bureaux. On a empoisonné

mon chien, mon ami fidèle. Quelle main stupidement criminelle a pu faire

ça ? La peine et la colère se mélangent en moi. Le respect de la vie, à

quelque degré que ce soit, semble avoir disparu totalement. L’homme, venu sur

la terre après l’animal, reste son invité perpétuel. Tous deux devraient vivre

côte à côte dans un respect mutuel. De l’instinct de l’un comme de l’autre naît

une forme d’intelligence mêlée de peur. Cette dernière fausse souvent le jeu.

La mort, seule, casse ce contrat fragile par besoin, nécessité, inconscience ou

folie. Plus rien ne m’intéresse. Je continue à travailler parce que je ne sais

pas faire autre chose. Mes amis toubibs me demandent d’arrêter mes activités,

de prendre de longues vacances. Des vacances ! Qu’est-ce que c’est ?

Je retourne voir mon gros Ours et sa Marianne. Leur état me

fait craindre le pire. Sourd, il s’énerve, se fâche et sa tension artérielle

monte. Elle, avec des moyens diminués, fait l’impossible pour maintenir

l’affaire, mais les clients se font rares. En 1921, alors que je rentre d’une

expertise de forêts pour le compte du gouvernement français à Casarès, en

Espagne, mon vieux Beauceron ferme les yeux. Marianne, anéantie par le chagrin,

suit son Ourson quelques jours après. Ces deux derniers décès me portent un

coup fatal. En dehors de mes sœurs, il ne me reste plus personne. Tous ceux que

j’aimais ont disparu. Mes neveux et nièces, pour lesquels j’ai de l’affection,

ne peuvent remplacer tous ceux qui m’ont accompagné sur le chemin de la vie.

L’homme veut toujours conserver ce qu’il croit détenir à jamais. Je marche de

cimetière en cimetière, me remémorant chacun, revivant par la pensée les doux

moments du passé. Je voudrais les rejoindre. Mon sommeil devient épisodique et

j’ai perdu mon légendaire appétit. J’erre, comme un pantin privé de ses ficelles,

titubant moralement et physiquement, raclant le sol de mes pieds, me cloîtrant

dans la chambre et réclamant la délivrance.

Palois, un frère médecin qui me visite souvent, me conseille

très énergiquement de liquider mes affaires et de partir me reposer en Suisse,

sur les bords du lac Léman. Devant son insistance répétée, je me résous à

suivre ses conseils. Je ne vends pas, je brade tout mon matériel périmé,

dépassé par les nouvelles techniques. La crise monétaire débute. Le franc

depuis 1919 plonge un peu plus d’année en année. Deux banques, avec lesquelles

je travaille depuis longtemps, se chargent du placement de mon argent. L’une

des deux fait faillite. Par un nouveau coup du sort, il s’agit de celle qui

possède le plus gros pourcentage de mes avoirs. On ne lutte pas contre ce genre

d’événement, on subit. L’argent, en tant que tel, ne m’a jamais intéressé. Il

me servait avant tout à aider les méritants et à développer mes travaux, mes usines,

mes chantiers, sans avoir recours à des prêts entortillés de combines si chères

à nos financiers encore plus torves que leurs établissements.

Je vois Noël et le

Weitere Kostenlose Bücher