![La canne aux rubans]()

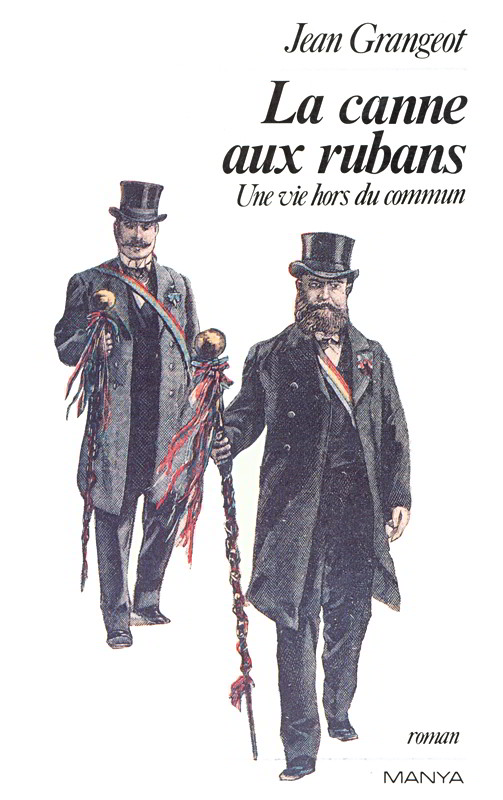

La canne aux rubans

qu’une fraternité corporative.

L’autre, le blond renchérit :

— Amédé est de mon village, en Basse-Bretagne, scieur

de long comme son père. Moi apprenti menuisier. On s’emmerde ici… Nous avons

tiré le mauvais numéro. Sa sœur est ma promise et Jules courtise ma cousine.

Crois-moi on n’est pas des tantes loin de là. Toi non plus tu ne parais pas

être aimé ici. Ils se méfient de toi parce que tu nages dans les huiles

galonnées.

Alors je me décide à mettre les choses au point et leur

dis :

— Je suis compagnon du Tour de France, un Indien du

Devoir et Liberté, enfant de Salomon. De plus, je suis ingénieur spécialisé

dans la pierre, le bois et le fer.

— Crénom ! mon père est un Indien aussi,

s’esclaffe Jules. J’attends la fin du service pour commencer mon Tour de

France.

J’enregistre ces paroles avec plaisir. Voilà les hommes

qu’il me faut. En deux mots, je leur explique mon idée et leur demande si elle

leur convient.

— Tope là, me répond Jules, en me tendant la paume de

sa main.

— D’accord, ajoute Amédé ; je suis ton homme.

L’extinction des feux sonne, je réintègre ma place. Le

lendemain matin, après le lever des couleurs et les soi-disant exercices

indispensables, je rejoins le bureau du capitaine. En quelques mots, je lui

explique que je peux lui proposer deux hommes de ma chambrée qui seraient

heureux de travailler avec moi.

— Bien ! Bernardeau, vous menez les choses

rondement.

— La chance m’a souri, mon capitaine, je n’y peux rien.

— Convoquez-moi tout de suite ces deux lascars. Je veux

m’entretenir avec eux.

Quelques heures après, Amédé et Jules me rejoignent sur le chantier.

Le même jour, je reçois enfin mon uniforme taillé sur mesure et j’obtiens,

ainsi que mes deux recrues, ma première permission. Nous fêtons comme il se

doit ce jour de chance par un bon dîner dans une petite auberge située à la

sortie de Versailles.

Le 10 septembre 1888, alors que nous posons les portes d’un

hangar à usage d’entrepôt, un sergent vient vers moi et m’annonce :

— Le capitaine vous demande. C’est urgent, ne traînez

pas.

Cette convocation soudaine m’étonne. Je gagne le bureau.

L’air solennel de Bourgeois m’inquiète. D’une voix grave il me dit :

— Soldat Bernardeau, j’ai une triste nouvelle à vous

communiquer. Votre père est mort.

On m’aurait fichu une terrible paire de claques, j’aurais

été abasourdi de la même façon.

— Mon père mort ? mon capitaine !

— Le général Lamotte a reçu un télégramme de monsieur

Rabier lui annonçant la nouvelle. Vous êtes libre. Je vous signe une permission

de trois jours. De cette façon, vous pouvez partir tout de suite.

— Merci, mon capitaine.

— Nous nous reverrons à votre retour, mais j’engage les

formalités dès maintenant pour vous démobiliser puisque vous êtes soutien de

famille à présent. Votre service s’arrête pratiquement dès maintenant. Préparez

vos affaires et courez prendre votre train.

Sur le moment, je ne réalise pas très bien. Je vais dire au

revoir à Jules et Amédé, ramasse mes quelques affaires dans la chambrée et pars

à la gare.

J’arrive juste pour l’enterrement de mon père. Ma mère fait

peine à voir ; je retrouve une petite vieille écrasée par le chagrin.

Marie et Julienne la soutiennent tout au long du chemin qui conduit au

cimetière. Quercy, Tourangeau, papa Rabier et moi portons le cercueil. Comme il

se doit, nous ne passons pas par l’église ; mais ma mère se signe devant

la tombe ouverte et murmure une prière, les yeux fermés. Tous les hommes font

cercle, des larmes au bord des paupières. J’en reconnais quelques-uns venus de

Tours, d’Amboise, d’Orléans et de petits villages environnants. Beaucoup ont

remis la tenue des compagnons et s’appuient sur leurs cannes enrubannées.

D’autres ont le ventre ceint d’un tablier que je ne connais pas mais qui porte

brodé en son centre un compas sur une équerre. Papa Rabier accomplit les gestes

rituels que j’ai déjà vus lors d’un précédent enterrement. Le ciel, à cette

minute, par le plus grand des hasards, prend une teinte rose et violette à la

fois. Un pâle soleil perce des nuages qui s’effilochent comme des rubans usés

par le temps. Un Maître de la Cayenne me remet la règle, le compas et l’équerre

de mon père. Mes mains tremblent. Des larmes coulent sur mes joues. Enfin,

chaque assistant

Weitere Kostenlose Bücher