![La Femme Celte]()

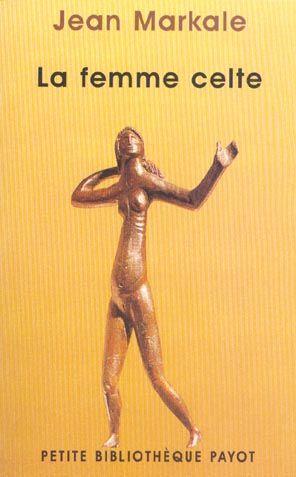

La Femme Celte

grâce à ses prières, un

fils leur naquit. Mais du moment où elle conçut, elle devint folle et fuit

toute habitation. Quand arriva le temps de la délivrance, le bon sens lui

revint. Or il arriva qu’à l’endroit où le porcher gardait un troupeau de porcs,

par peur de ces animaux, elle accoucha. Le porcher prit l’enfant et le porta à

la cour. On le baptisa et on lui donna le nom de Kulhwch parce qu’on l’avait

trouvé dans la bauge d’une truie » ( Kulhwch et

Olwen , J. Loth, Mabinogion , I,

244-245).

Le nom de Kulhwch, selon l’auteur du récit, proviendrait

donc de cul, étroit (prononcer kil ), ou de cil , cachette, retraite, coin (prononcer également kil ), à rapprocher du mot gaélique cill , église (voir Kildare ,

l’église des Chênes, primitivement « la cachette aux chênes »), et de Hwch , porc (mais « truie » seulement

en gallois moderne ; houc’h , porc en

bret. arm.). Joseph Loth affirme que c’est une étymologie fantaisiste analogue

à toutes celles qu’on rencontre dans les textes du Moyen Âge, aussi bien les

textes français et anglais que les textes irlandais ou gallois. La chose ne

doit pas être jugée aussi péremptoirement, et il y a de fortes chances pour que

l’auteur anonyme de ce texte, qui est le premier roman arthurien, et dont

certaines parties remontent au IX e sinon au

VII e siècle, ait suivi là une tradition

parfaitement authentique.

En effet, quel étrange récit que celui de cette

naissance : cette femme qui s’appelle « Jour Brillant », qui est

folle, qui vit loin des habitations humaines mais près des cochons, reprend sa

raison au moment de l’accouchement. Mais là le texte est clair : c’est

parce qu’elle reprend sa raison et qu’elle s’aperçoit qu’elle est au milieu des

cochons qu’elle accouche brusquement dans la bauge

d’une truie . En somme, cette femme, c’est la Mère-Truie, la

Déesse-Truie, et Kulhwch, c’est le jeune pourceau, celui qu’elle a porté dans

sa cachette de truie, c’est-à-dire sa matrice. Toute cette histoire est

analogue à celle de Rhiannon dont le fils est trouvé dans une écurie au moment où

la jument vient de mettre bas un poulain, analogue aussi à l’histoire de

Dechtire et à celle de Macha. On trouvera également des rapports certains entre

cette histoire et la légende gaélique du cycle de Leinster (cycle de Finn),

répandue aussi bien en Irlande qu’en Écosse, à propos du héros Diarmaid.

Histoire de Diarmaid (Irlande-Écosse) : Diarmaid est élevé chez le roi des fées Oengus, et il a

pour frère de lait le fils du sénéchal d’Oengus. Un jour que le père de

Diarmaid est allé chez Oengus visiter son fils, il tue par accident le fils du

sénéchal et est obligé de donner une compensation à celui-ci. Après un

arbitrage de Finn, le sénéchal transforme son fils mort en sanglier privé de

soies, d’oreilles et de queues et prononce ces paroles : « Je te

place sous un lien magique, à savoir de mener Diarmaid à sa mort et ta propre

vie ne durera pas un jour de plus après la sienne. » Le sanglier se lève

et disparaît. C’est lui qui sera appelé le Sanglier de Ben Culbainn (R. Chauviré, Contes ossianiques , p. 164-166).

Il n’est pas question d’une femme dans cette curieuse histoire,

mais on peut supposer que l’épouse du sénéchal a quelque chose à voir avec la

truie.

Le sort de Diarmaid est donc lié à celui du Sanglier de Ben

Culbainn : celui-ci est son double, sa projection magique. Diarmaid est en

quelque sorte le jeune sanglier, le jeune pourceau, et si l’histoire, telle

qu’elle nous est rapportée, est tronquée et arrangée, elle n’en contient pas

moins les éléments du mythe : une femme inconnue qui est liée à la truie,

donne naissance à un fils qui est, lui aussi, assimilé à un sanglier.

Le porc ou le sanglier joue un grand rôle chez les Celtes.

D’abord dans la vie courante, car les Celtes sont grands chasseurs et grands

amateurs de sangliers, gibier particulièrement abondant dans les forêts de la

Gaule, de l’île de Bretagne et de l’Irlande. Les Celtes élèvent d’ailleurs de

grands troupeaux de porcs, et la fonction de porcher est un office des plus

importants dans la hiérarchie sociale. D’après les Triades galloises, deux des plus grands porchers étaient Pryderi et Tristan. Un récit

gaélique intitulé Les Deux Porchers [109] décrit les prouesses magiques respectives du porcher de

Weitere Kostenlose Bücher