![Le chant du départ]()

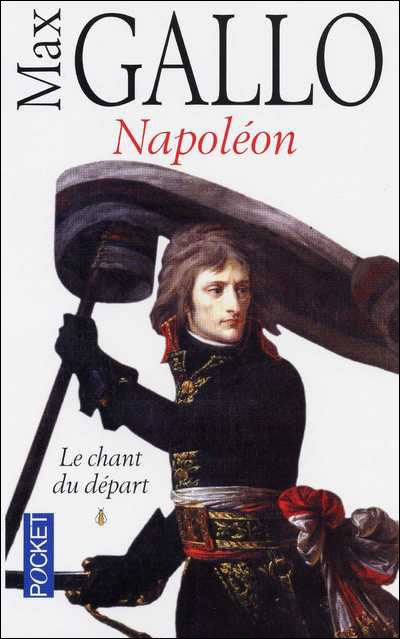

Le chant du départ

maudis toutes les femmes, mais j’embrasse mes bons amis. »

Il sait donc. Et il ne veut pas savoir.

« Tu sais que jamais je ne pourrai te voir un amant, encore moins t’en souffrir un : lui déchirer le coeur et le voir serait pour moi la même chose ; et puis si je pouvais porter la main sur ta personne sacrée… Non, je ne l’oserai jamais, mais je sortirai d’une vie où ce qui existe de plus vertueux m’aurait trompé. Je suis sûr et fier de ton amour. »

Il s’aveugle.

Il ne veut pas se souvenir de tous les ragots qui traînent autour de lui, du nom des amants de Joséphine qu’on lui répète et qu’il connaît : Barras, Hoche avant lui, et peut-être le palefrenier de Hoche, un gaillard immense, et Murat, et Junot, et Hippolyte Charles. Il a envie de tuer et de mourir.

Et puis il apprend qu’elle s’est enfin mise en route vers Milan.

L’explosion de gaieté et de ferveur en lui efface tout, rancoeurs et soupçons.

Il entre dans la pièce où se tiennent les aides de camp, il va de l’un à l’autre. Que Marmont galope à la rencontre de Joséphine de Beauharnais, avec une escorte d’honneur.

Il organise sa venue comme un plan de bataille. Il parcourt les pièces du palais Serbelloni, déplace les meubles et se soucie des bibelots, des tableaux, des tapis. Elle aime le luxe. Il épuise son impatience dans les ordres qu’il donne : le lit, vaste, ici, les tentures du baldaquin, bleues à galons d’or.

On lui dit que Junot, qu’il a envoyé à Paris porter au Directoire les drapeaux pris à l’ennemi, revient avec Joséphine en compagnie du lieutenant Charles. Qu’importe ! Le temps n’est plus à la jalousie. Elle arrive, la voiture entourée par l’escorte de dragons s’immobilise dans la cour du palais Serbelloni.

Il se précipite. Elle est là, souriante, son chien Fortuné dans les bras. Il la serre contre lui, au milieu des officiers. Il ne voit ni Junot, ni Charles. Il l’entraîne. Il voudrait qu’elle se hâte, mais elle marche à petits pas, se souciant de ses bagages, parlant de Fortuné, que ce long voyage a épuisé, comme elle. Il ferme la porte de la chambre.

Elle rit de sa fougue. Elle se laisse aimer.

Deux jours, deux jours seulement pour tenter d’aller au bout du plaisir et de ce corps qu’il serre à l’écraser, et qui le plus souvent s’abandonne, passif, paraît subir, puis tout à coup se révèle audacieux, provocant, avec une liberté dans les gestes qui fascine et effraie Napoléon comme devant un abîme dont il ne connaîtra jamais le fond.

Puis, un matin, Napoléon ceint son sabre, noue sa ceinture de général, enfonce son bicorne. Joséphine a le visage tranquille. Au coin de sa bouche, il n’avait jamais remarqué ces deux petites rides, comme les signes, sous le masque du sourire, de l’indifférence.

Et déjà, alors qu’il vient à peine de se séparer d’elle, il ressent l’absence, la perte d’elle. Il n’a rien assouvi. Il voudrait la tenir encore, mais les chevaux piaffent. Les ordres fusent. C’est la guerre qui fait entendre sa rumeur grave.

Wurmser, le général autrichien, est en marche à la tête de vingt-quatre mille hommes. Il descend le long de la rive Est du lac de Garde, vers Vérone et Mantoue. Le général Quasdonovitch suit la rive Ouest.

Les dés roulent à nouveau. Une victoire n’est jamais acquise.

Il faut quitter Joséphine.

Sait-elle ce qu’est la guerre ? Imagine-t-elle ce que je ressens ?

Son corps se prête une dernière fois à l’étreinte, puis se dégage.

Il faut se jeter dans la guerre. Elle remplit le vide.

Le 6 juillet, Napoléon écrit :

« J’ai battu l’ennemi. Je suis mort de fatigue. Je te prie de te rendre tout de suite à Vérone, car je crois que je vais être bien malade. Je te donne mille baisers. Je suis au lit. »

Mais peut-on rester couché quand on commande en chef à des milliers d’hommes qui marchent vers la mort ?

Il se bat donc.

Et le soir il écrit.

« Viens me rejoindre ; et au moins qu’avant de mourir nous puissions dire : nous fûmes heureux tant de jours ! »

Le canon tonne.

« Nous avons fait six cents prisonniers, et nous avons pris trois pièces de canon. Le général Brune a eu sept balles dans ses habits sans avoir été touché par aucune, c’est jouer de bonheur.

« Mille baisers aussi brûlants que tu es froide. »

24.

Il est seul.

Et cependant une foule d’hommes l’entoure.

Des soldats crient son nom : « Vive Bonaparte ! »,

Weitere Kostenlose Bücher