![Liebe in groben Zügen]()

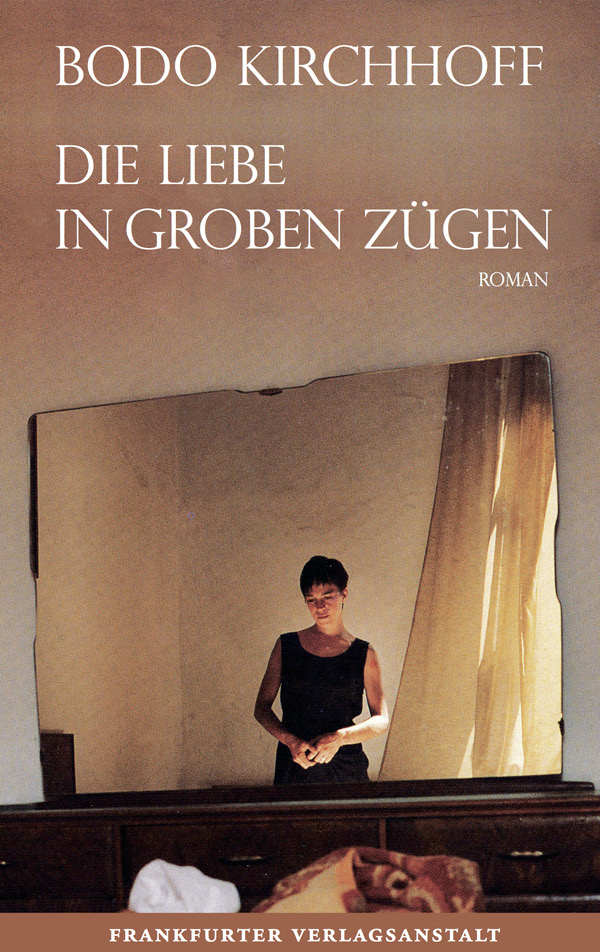

Liebe in groben Zügen

loslassen. Er steigt in die letzte noch offene Tür, er sieht über die Schulter und winkt. Wir sehen uns im Februar, ruft sie und tritt zurück, und als der Zug anfährt, langsam den Bahnhof verlässt, fängt sie an zu laufen, ja zu rennen, und etwas durchströmt ihre Beine, das in dieser Abschiedsszene nichts verloren hat oder der geheime, bestürzend beglückende Stachel von Abschieden ist, wenn man das Wiedersehen schon in sich trägt, ein Flüchten durch die Halle mit dem noch dunklen Weihnachtsbaum.

RENZ blieb bis zum Wochenende in München, tagsüber ganz mit dem Basteln an einer Franziskusstory beschäftigt, während Marlies zur Chemo ging oder einfach auf dem Sofa lag, kaum imstande, etwas zu essen, allenfalls imstande, sich die renzschen Ideen anzuhören. Und er hatte jeden Tag neue, wie ein Verliebter, der noch wirbt, Ideen zur Verteilung der Höhepunkte auf zweimal neunzig Minuten und einer Balance zwischen großen Bildern, die nicht zu teuer sein durften, und den Szenen, die an heutige Dinge anknüpfen sollten ohne zu viel Dialog, wie etwa Franz und sein Vater vor der Stadtversammlung oder Franz und Klara, wenn der Ordensgründer sie vor seiner Wanderung nach Spanien drängt, die Verantwortung für ihre Mitschwestern zu übernehmen. Der Emanzipationspunkt, sagte Marlies als Noch-Producerin: Damit kommen wir in den Redaktionen durch. Dazu einfache Antworten auf heutige Sinnfragen. Und die Naturbilder und gute unverbrauchte Gesichter. Lief da was mit dieser Klara?

Eine Frage in den Abendstunden, als Renz sein Gerät schon zugeklappt hatte und an Marlies’ Krankenbett saß, sie für einen selbstgemachten Kartoffelbrei mit frischem Basilikum zu gewinnen versuchte. Schwer zu sagen, ob zwischen dem verrückten Heiligen und der Adelstochter je etwas lief, so wie zwischen ihm und Marlies schon bei ihren ersten Begegnungen, ein Gespinst von Blicken und Andeutungen, Kleinigkeiten, die sich wie ein Netz um sie beide gezogen hatten, das Netz, aus dem er jetzt kaum herausfand. Eigentlich müsste er Vila anrufen, ihr erklären, weshalb er noch länger blieb, er hatte ihr nur etwas auf die Mailbox gesprochen, versteh mich bitte, etwas in der Art, und von ihr bisher keine Antwort, ja überhaupt kein Lebenszeichen, schon seit Tagen, als hätte sie akzeptiert, was er macht, sonst nicht ihre Stärke, aber die einem nächsten Menschen unterschätzt man gern – Vila war mehr Vila, als er für möglich gehalten hätte, stärker oder weiter von ihm entfernt als gedacht. Sagen wir so, sagte er, eine Hand auf Marlies’ Bauch: Wir stellen es uns vor, dass zwischen Franz und Klara etwas lief. Bühl würde es auch so sehen, du würdest ihn mögen, er hat etwas, ich weiß nur nicht, was. Willst du schlafen? Er nahm ihre Hand und sprach weiter von Bühl, wie er aussah, sich bewegte, was er trug und wie er klang, und deutete ihr Schweigen als Desinteresse.

Du redest zu viel, sagte Marlies schließlich, ein Vilasatz oder einer, den jede Frau früher oder später in seiner Gegenwart brachte, also hielt er den Mund und massierte den schon knabenhaft flachen Bauch seiner kranken Geliebten, wie er es bei Katrin gemacht hatte, wenn sie vor Mathearbeiten mit Krämpfen im Bett lag, jetzt mehr Streicheln als Massieren, eine sachte Aufwärtsbewegung bis zu den Brüsten, die nichts von dem verrieten, was sich in den Lungen darunter zusammenballte. Marlies verfolgte erst seine Hand, dann sah sie ihn an, ihr Blick unter den japanischen Lidern. Fahr zu deiner Frau, sagte sie, du bist doch verzweifelt, sobald wir aufhören zu arbeiten, oder glaubst du, ich bringe mich um? Sie lachte mit ihrem breiten Mund, und er küsste den Mund: den Teil von ihr, den er retten würde, wenn ihm ein Gott die Chance gäbe, sich etwas auszusuchen zwischen Sohle und Scheitel, das durch seine Wahl überlebt – war er verzweifelt, weil es diesen Gott nirgends gab? Oder Vila stärker war als gedacht? Auch schwer zu sagen. Er war auf jeden Fall verwirrt, nicht mehr der, der noch im Sommer mit Vila nachts über den See fuhr. In Marlies’ Nähe fiel er in eine Art Traumwelt, in ein Leben hinter dem Leben, als Renz im Wunderland. Er war nicht Mitte sechzig, er war sechs oder sieben, nur ohne Eltern. Sein Vater, der noch im Krieg war, zuletzt in Belgien, der belesene Allgemeinarzt, der alles wusste und nichts ändern konnte, war mit Mitte siebzig an Prostatakrebs gestorben, da blieben ihm keine zehn Sommer mehr am See. Und auch wenn es weit jenseits der Siebzig

Weitere Kostenlose Bücher