![L'ombre du vent]()

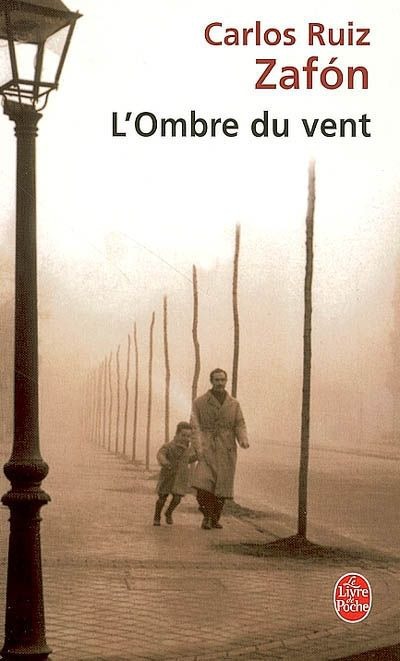

L'ombre du vent

double. Je préférais le savoir prisonnier plutôt

que mort.

Personne ne revint me poser de

questions sur mon mari, mais je m'appliquai à répandre dans le quartier la

rumeur qu'il vivait en France. J'écrivis plusieurs lettres au consulat

d'Espagne à Paris, en expliquant que, ayant appris que le citoyen espagnol

Julián Carax se trouvait dans cette ville, je demandais son aide pour le

localiser. Je supposais que, tôt ou tard, ces lettres tomberaient entre les mains

qu'il fallait. Je pris toutes les précautions, mais je savais que je jouais

contre le temps. Les gens comme Fumero ne cessent jamais de haïr. Leur

haine n'a ni sens ni raison. ils haïssent comme ils respirent.

L'appartement du boulevard San

Antonio était situé au dernier étage. Je découvris qu'il existait, sur

l'escalier, une porte d'accès au toit. Les toits de tout le pâté de maisons

formaient un réseau de terrasses séparées par des murs de moins d'un mètre de

haut, entre lesquels les voisins étendaient leur linge. Je ne tardai pas à

découvrir, de l'autre côté, un immeuble dont la façade donnait sur la rue

Joaquin Costa : je pouvais accéder à sa terrasse et, de là, sauter le

muret pour parvenir à celle de l'immeuble du boulevard San Antonio, sans que personne

puisse me voir entrer ou sortir de l'appartement. Un jour, je reçus une lettre

de l'administrateur de biens m'avertissant que des voisins avaient entendu des

bruits chez les Fortuny. Je l'informai, au nom de Me Requejo, qu'un membre du cabinet d'avocats venait

parfois y chercher des papiers ou des documents, et qu'il n'y avait aucune

raison de s'alarmer, même si les bruits étaient nocturnes. Par quelques

tournures appropriées, je laissai entendre qu'entre hommes du même monde,

avocats et gérants de société, une garçonnière discrète était plus sacrée que

le dimanche des Rameaux. L'administrateur, faisant preuve de solidarité

masculine et d'esprit de corps, me répondit de ne pas m'inquiéter : il en

faisait son affaire.

Toutes ces années, jouer le

rôle de Me Requejo fut ma seule distraction. Une fois par mois, j'allais rendre

visite à mon père au Cimetière des Livres Oubliés. Il ne montra jamais aucun intérêt

pour ce mari invisible, et je ne proposai jamais de le lui présenter. Dans nos

conversations, nous contournions le sujet comme des navigateurs expérimentés esquivent un

écueil qui affleure, en évitant de nous

regarder. Parfois, il me contemplait sans rien dire puis me demandait si

j'avais besoin d'aide, s'il pouvait quelque chose. Certains samedis, à l'aube,

j'emmenais Julián voir la mer. Nous montions sur la terrasse et passions par

les toits pour gagner l'immeuble voisin et sortir dans la rue Joaquím Costa. De

là, nous descendions vers le port à travers les ruelles du Raval. Nous ne

croisions personne. Julián faisait peur aux gens, même de loin. Il nous

arrivait d'aller jusqu'au brise-lames. Julián aimait s'asseoir sur les rochers

et regarder la ville. Nous passions des heures ainsi, sans échanger un mot. Un

soir, nous nous glissâmes dans un cinéma alors que la séance avait déjà

commencé. Dans le noir, personne ne remarquait Julián. Nous vivions la nuit et

en silence. A mesure que les mois passaient, j'appris à confondre cette routine

avec la vie normale et, le temps aidant, j'en vins à croire que mon plan était

parfait. Pauvre niaise.

12

1945, année de cendres. Six ans après la fin de la

guerre, on en sentait encore les cicatrices à chaque pas mais presque personne

n'en parlait ouvertement. Ce dont on parlait désormais, c'était l'autre :

la guerre mondiale qui répandait sur le monde une puanteur de charogne et de

lâcheté dont il ne devait jamais se défaire. C'étaient des années de pénurie et

de misère où régnait cette étrange paix qu'inspirent les muets et les infirmes,

entre pitié et dégoût. Après avoir longtemps cherché du travail comme

traductrice, je trouvait finalement un emploi de

correctrice d'épreuves dans une maison d'édition fondée par un patron de la

nouvelle génération qui s'appelait Pedro Sanmarti. Ce patron avait édifié son affaire avec la

fortune de son beau-père, qu'il avait placé ensuite dans un asile au bord du lac de

Bañolas, en attendant de recevoir par la poste son certificat de décès. Sanmarti, qui aimait courtiser

des filles deux fois plus jeunes que lui,

était l'incarnation, en voie de béatification, du self-made man si en

Weitere Kostenlose Bücher