![Madame Butterflys Schatten]()

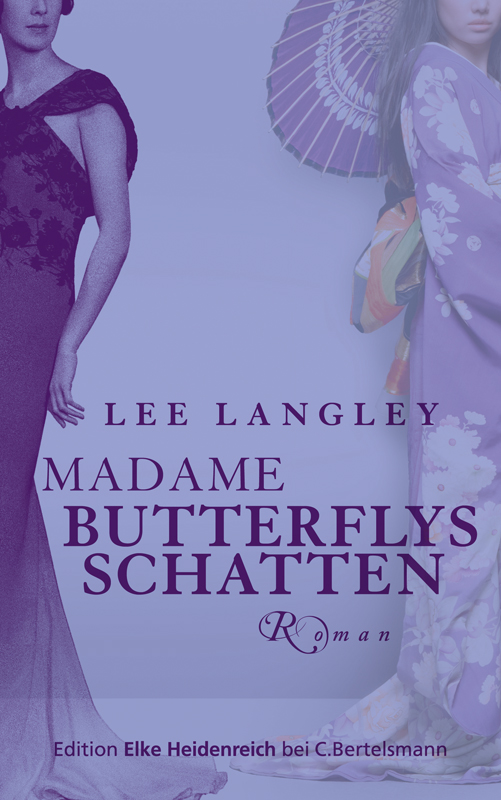

Madame Butterflys Schatten

Das schien bisher keine große Rolle zu spielen, wir leben so dahin – lebten so dahin –, und das nicht schlecht. Ich würde sagen, so ist es in vielen Ehen, die Paare leben so dahin.«

Wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie und Ben die meiste Zeit so dahingelebt hatten, der Glanz der jungen Liebe matt geworden durch das, was geschehen war.

Am Tag seiner Abreise überreichte Charles ihr die kleine Schachtel. »Lies die Worte«, sagte er. »Vertrau darauf.«

Il buon tempo verrà. Vielleicht hatte er damit sagen wollen, dass die guten Zeiten kamen, wenn Joey aus dem Krieg heimkehrte. Vielleicht hatte er aber auch etwas ganz anderes damit sagen wollen.

Sie kochte Kaffee und trug ihn nach oben.

Am nächsten Morgen ging Joey in aller Frühe die Straße hinunter und suchte die Stätten seiner Erinnerung auf, den Schatten eines Baums, der über den Bürgersteig fiel und ihn als Kind immer dazu veranlasst hatte, über den Phantomstamm zu springen. Die Ecke, an der zwei Häuser aneinanderstießen; ihre merkwürdig ineinander verkeilten Dächer sahen so aus, als würden sie sich gegenseitig wegzudrängen versuchen. Früher hatte er sich immer vorgestellt, dass sie miteinander stritten, wie Zeichentrickhäuser in einem Disney-Film, mit hohen, schrillen Stimmen, finsteren Gesichtern und spitzen Ellbogen.

Leute auf dem Weg zur Arbeit gingen an ihm vorbei, hastig, geistesabwesend. Es überraschte ihn, wie viele Autos unterwegs waren, alle auf Hochglanz poliert. Hier verbarg sich die Erde unter Asphalt und Beton. Hier gab es keinen Schlamm, selbst die frisch gerechten Blumenbeete sahen sauber und gesund aus. Die Pflanzen glänzten nach dem gestrigen Regenguss in der Morgensonne. Alles wirkte unverdorben, heil, neu. Langsam ging er weiter.

Hin und wieder blieb er stehen und musterte mit gerunzelter Stirn die Auslage eines Geschäfts oder die Fenster eines Hauses. Auf dem Rückweg blieb an einem Kiosk vor einer Kreuzung sein Blick an einer Schlagzeile hängen. Er blieb stehen und überflog ein paar Zeilen, bevor er die Zeitung kaufte. Dann stand er da und las den Artikel langsam bis zum Ende. Als er damit fertig war, drehte er sich um und schlug den Weg in den alten Teil der Stadt ein.

Die Tür wurde so heftig zugeknallt, dass das ganze Haus erzitterte. Nancy fuhr erschrocken zusammen, als er in die Küche gestürmt kam.

»Joey?«

Er schleuderte die Zeitung mit so viel Schwung auf den Tisch, dass sie quer über die Platte rutschte und auf dem Boden vor ihren Füßen landete.

Sie bückte sich und hob sie auf.

»Verdammt noch mal …« Er holte tief Luft. »Tut mir leid.«

Sein Gesicht war bleich, die Wangenknochen traten kantig hervor.

»Was zum Teufel ist hier eigentlich los? In den Geschäften hängen Schilder mit der Aufschrift ›Japsen werden hier nicht bedient‹, und in den Fenstern von Pensionen liest man: ›Macht, dass ihr weiterkommt, Japsen.‹ In der Zeitung steht, die Abgeordneten im Parlament würden versuchen, die Rückkehr japanischstämmiger Amerikaner nach Oregon zu verhindern.« Er hielt kurz inne und sprach dann etwas ruhiger weiter.

»Ich bin zum Fluss gegangen, ins japanische Viertel …«

»Ach«, unterbrach ihn Nancy, »es ist nicht …«

»Ich weiß, es heißt jetzt anders. Ich habe ein paar Familien besucht, die ich aus Tule Lake kenne. Einer der Söhne war mit mir in Frankreich. Ihre Häuser wurden verwüstet, ihre Sachen gestohlen oder zerstört. Einer von ihnen fand seine Katze an einem Baum aufgehängt neben der Eingangstür. Die Nachbarn haben sich erkundigt, wann sie die Absicht hätten wegzuziehen .«

»Das passiert nicht nur in unserer Stadt, Joey«, sagte Nancy bekümmert. »Die Leute lesen diese Geschichten – die Zeitungen waren voll davon, wie die Japaner ihre Kriegsgefangenen behandelt haben, die Folter, die Gewalt, Todesmärsche, Hinrichtungen –, es wurden Bilder gedruckt von einem japanischen Soldaten, der einem amerikanischen Jungen mit einem Samuraischwert den Kopf abgeschlagen hat. Das ist es, was die Amerikaner mit einem Japaner in Verbindung bringen.«

»Aber doch nicht mit den Japanern hier , sie haben ihr ganzes Leben in diesem Land verbracht. Warum, glaubst du, haben sich die Jungs in den Lagern freiwillig gemeldet? Um ein Amerika zu verteidigen, das ihnen erklärt: ›Japsen werden hier nicht bedient‹?«

»Ich schwöre dir, das sind nur ein paar wenige Leute, die so denken. Eine Minderheit.«

»Aber keine ausländische Minderheit.«

Er hatte

Weitere Kostenlose Bücher