![Madame Butterflys Schatten]()

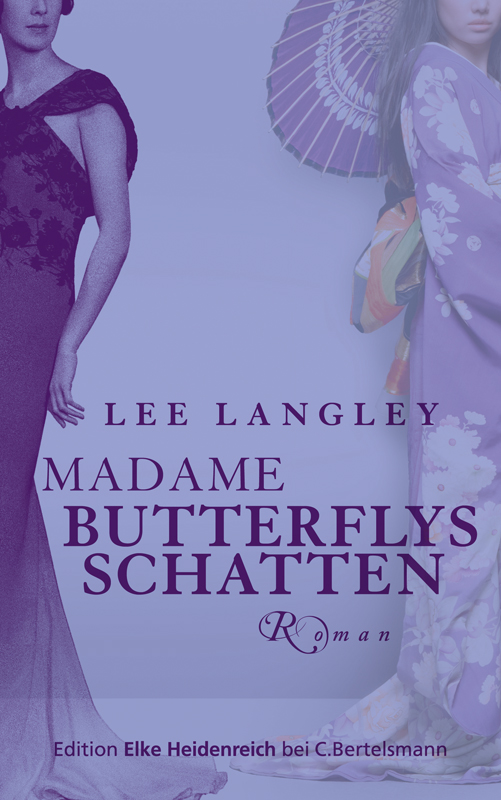

Madame Butterflys Schatten

immer so war.« Ihre Stimme klang bitter. »Tradition!«

Sie griff nach einer Zeitung und hielt sie vor sich wie eine kostbare Schriftrolle. »Danke, dass du mir das gegeben hast.« Laut las sie vor: »›Wir behandeln Frauen schlechter und demütigen sie schlimmer als in jedem anderen Land auf der Welt.‹ Wenigstens gibt es einen Mann, der den Mut hat, die Wahrheit auszusprechen.«

Das war der Beginn von Cho-Chos Bekanntschaft mit »diesen Frauen«, wie Henry die Frauenrechtlerinnen weiterhin nannte. Nachdem sie sich das Recht erkämpft hatten, an politischen Zusammenkünften teilzunehmen, drückte sich Cho-Cho vor dem Versammlungssaal auf der gegenüberliegenden Straßenseite herum. Nur eine Woche später schlüpfte sie im letzten Moment unauffällig hinein. Das nächste Mal war sie schon mutiger.

Mit wachsender Sorge beobachtete Henry die Veränderung.

»Wir haben eine Stimme!«, sagte sie aufgeregt. »Frauen verschaffen sich Gehör!«

Wie nicht anders zu erwarten, reagierte Henry mit einer gutmütigen Bemerkung und murmelte etwas von der wachsenden Macht »dieser Frauen«, aber heute wirkte er bedrückt. Es fiel ihr sofort auf.

»Was ist? Hast du schlechte Neuigkeiten aus Amerika?«

Sie hatte die Ereignisse seit dem Schwarzen Freitag an der Börse verfolgt, allerdings gab er Marys düstere Berichte über die Situation seiner Familie stets etwas geschönt wieder.

»Ja.«

»Ist etwas mit Sachio?«

»Nein.« Er zögerte kurz. »Nun ja, in gewisser Weise … Nein, nein, es ist nichts mit Joey.« Seine bekümmerte Miene strafte den beruhigenden Ton Lügen. »Es geht um Pinkerton.«

Er war sich nie ganz sicher gewesen, was Cho-Cho nach all den Jahren für Pinkerton empfand. Wenn in einem Gespräch sein Name fiel, trug sie stets kühle Gelassenheit zur Schau und beschränkte sich in ihren Äußerungen auf Fragen nach dem Kind. Aber er wusste nur zu gut, dass Japaner sich eben so verhielten. Jetzt würde sich zeigen, wie es wirklich um ihre innere Ruhe bestellt war.

»Er hat mit einigen Kriegsveteranen – obdachlosen Exsoldaten – an einem Marsch teilgenommen.«

Sie wartete.

»Sie wollten ihren Protest kundtun. Ähnlich wie deine Frauen.«

Sie wartete.

»Sie haben sich in Washington versammelt, und der Präsident hat die Armee auf sie gehetzt.« Es gab keine schonende Art, es ihr beizubringen.

»Er ist tot.«

Einen Moment dachte er, sie habe ihn nicht verstanden, da sie nicht die geringste Reaktion zeigte.

Dann fragte sie: »Wie? Wie ist er gestorben?«

»Er ist ertrunken. Im Fluss.«

»Aber das ist doch unmöglich! Er ist so gern im Wasser gewesen, früher ist er oft hinunter zum Meer gegangen und stundenlang geschwommen, ganz weit hinaus; er ist getaucht wie ein Delfin, er hat sich auf dem Rücken treiben lassen und mir gewinkt, und seine Arme haben in der Sonne geglitzert …« Sie hielt inne und presste die Lippen aufeinander.

»Was ist passiert?«

»Die Soldaten haben sie aus ihrem Lager vertrieben«, sagte Henry. »Ich glaube, jemand hat ihn mit dem Gewehr am Kopf erwischt. Er ist in den Fluss gestürzt …«

Es schien, als würde sie schrumpfen, in sich zusammenfallen. »Bitte geh jetzt«, sagte sie.

Sofort erhob er sich. An der Tür wandte er sich noch einmal um und sah, wie sie vornübergebeugt zu Boden sank, die Stirn auf die Matte legte, und er eilte hinaus und dachte dabei an das letzte Mal, als er sie so niedergeschmettert gesehen hatte. Als er das Haus verließ, wehte ein Laut an sein Ohr, ein tiefer Seufzer, das Klagelied eines Kummers, für den es keinen Trost gab.

Nachdem Henry gegangen war, verharrte sie reglos auf dem Boden. Aus ihr war jedes Gefühl gewichen, nur ihr Verstand funktionierte noch. Wie lange lag sie so da, zusammengekrümmt, den Grasgeruch der tatami -Matte in der Nase? Sie merkte, dass sich das Geflecht der Matte in ihre Wange gegraben hatte. Die Sonne war hinter den Hügeln verschwunden. Sie richtete sich auf, strich sich über die Haare.

Zögernd, als berühre sie eine Wunde, gestattete sie sich, darüber nachzudenken, was sie empfand, und sie begriff, dass sie nun endgültig Abschied von Pinkerton nehmen musste. Seit sie in dem Krankenhausbett erwacht und in ein Leben voller Schmerz zurückgekehrt war, hatte sie sich oft das letzte Bild von ihm ins Gedächtnis gerufen, als er mit der amerikanischen Frau weggegangen war. Sie hatte begonnen, insgeheim davon zu träumen, dass er eines Tages wiederkäme, Joy an der Hand, und dass dann auch das Glück zu ihr

Weitere Kostenlose Bücher