![Mein Leben]()

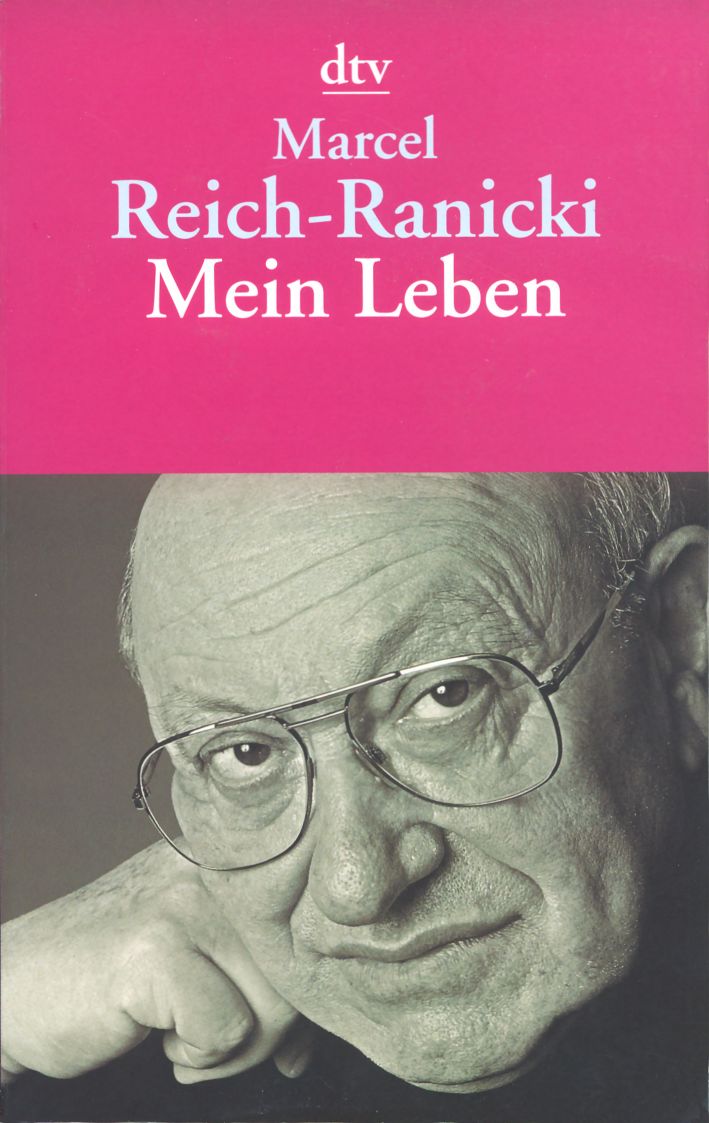

Mein Leben

Stuhl hatte jemand einen Rock hingeworfen, an der Lehne hing eine Bluse. Die Kleider, die Möbel, die beiden Sofakissen und der Teppich – das alles schien noch zu atmen.

Und sie, deren schön gerahmte Fotos zusammen mit einigen anderen Bildern die Kommode schmückten, sie, die hier gewohnt, hier geliebt und gelitten hatten, atmeten sie noch? Wir wagten es nicht, daran zu denken. Hatten wir denn überhaupt keine Skrupel, keine Hemmungen, die kleine Wohnung in der Mila-Straße in Besitz zu nehmen? Aufs höchste verwundert, aufs tiefste beschämt, gestehe ich: Wir hatten keine Skrupel, wir kannten keine Hemmungen, wir brauchten keinen Widerstand zu überwinden. Und diejenigen unserer Freunde und Kollegen, die, vorerst ebenfalls der Gaskammer entgangen, unsere Nachbarn in der Mila-Straße wurden – auch sie richteten sich jetzt in den ihnen zugewiesenen Wohnungen ein, schnell und hastig und, zumindest dem Anschein nach, ohne Bedenken.

Hatte das Unmenschliche, dessen Zeugen und Opfer wir alle waren, auch uns unmenschlich gemacht? Jedenfalls waren wir abgestumpft: Wir hatten sehen müssen, wie die Unsrigen zu den Zügen nach Treblinka getrieben wurden. Wir aber waren verschont geblieben. Nur trauten wir der Rettung nicht: Wir fürchteten, nein, wir waren überzeugt, daß man uns bloß eine kurze Schonfrist gewährt hatte. Die Wohnungen in der Mila-Straße, wir ahnten es, würden nie unsere werden, es waren bloß einstweilige Unterkünfte für die letzten Monate, vielleicht die letzten Wochen des Warschauer Gettos.

Jetzt, im Herbst 1942, gab es im Restgetto 35000 Juden mit »Lebensnummern« und rund 25000, die der Deportation irgendwie entgangen waren, doch keine »Lebensnummer« hatten; sie wurden die »Wilden« genannt. Bald erfuhren wir, wie sich unser Dasein unter den neuen Bedingungen abspielen sollte. Wir durften nicht mehr einzeln auf die Straße gehen, wir mußten morgens in Kolonnen zum Arbeitsplatz marschieren und abends in Kolonnen zurückkehren.

Im Amt des »Judenrates« war ich weiterhin für Übersetzungen zuständig und für die immer noch geführte Korrespondenz mit deutschen Behörden. Auch Tosia hatte ich dort untergebracht, sie war mit kleinen graphischen Arbeiten beschäftigt, sie fertigte Schilder und Aufschriften an. Ein Gehalt bekam sie nicht, aber das war ohne Bedeutung, denn es kam vor allem darauf an, einen Arbeitsplatz zu haben, an dem man sicherer war als in der Wohnung oder gar auf der Straße.

Die Deportation lief zwar aus, doch ganz abgeschlossen war sie nicht: Noch wurden, wenn auch nicht mehr täglich, Waggons mit Juden, die die SS irgendwo aufgegriffen hatte, nach Treblinka geleitet. Da geschah es, daß ich einmal ohne Tosia im Büro war, denn sie sollte mit einer anderen Kolonne etwas später nachkommen – und kam nicht. Plötzlich wurde ich benachrichtigt, sie sei auf dem »Umschlagplatz«. Niemand konnte wissen, wann der nächste Zug abgehen würde. Man mußte sofort handeln: Ich suchte jenen rabiaten Kommandanten der jüdischen Miliz auf dem »Umschlagplatz«, der meinen Eltern für die Fahrt zur Gaskammer ein Brot gegeben hatte. Ich fand ihn. Es war gerade ein ruhiger Tag, an dem es keine SS-Leute auf dem »Umschlagplatz« gab. So konnte er Tosia freilassen. Sie kam zu mir, aufgeregt und aufgelöst. Wie sie auf den »Umschlagplatz« geraten war und was sie dort erlebt hatte, wollte oder konnte sie mir nicht erzählen. Ich habe es nie erfahren. Nur glaube ich bis heute, daß die Krankheit, an der sie nach dem Krieg, zumal ab 1950, leiden mußte, in jenen Stunden ihren Anfang genommen hat. Wer, zum Tode verurteilt, den Zug zur Gaskammer aus nächster Nähe gesehen hat, der bleibt ein Gezeichneter – sein Leben lang.

Unheimlich war es im Getto immer, doch die Zeit, die uns im Herbst 1942 bevorstand, unterschied sich von der vorangegangenen vor allem dadurch, daß im kleinen Restgetto vorerst nichts geschah. Die einst überfüllten Straßen waren den ganzen Tag über leer, es blieb ganz still, freilich war es eine gespannte, eine, wenn man so sagen darf, schrille Stille. Die Ruhe eines Friedhofs? Ja, aber vor allem die Ruhe vor dem Sturm. Denn niemand glaubte ernsthaft, die Deutschen hätten sich unversehens entschlossen, die noch lebenden Juden nicht zu ermorden, niemand traute den vielen Gerüchten, die besagten, bald würde sich alles normalisieren, die SS würde wieder Gottesdienste dulden und vielleicht sogar Theateraufführungen und Konzerte erlauben. Sollten etwa –

Weitere Kostenlose Bücher