![Mein Leben]()

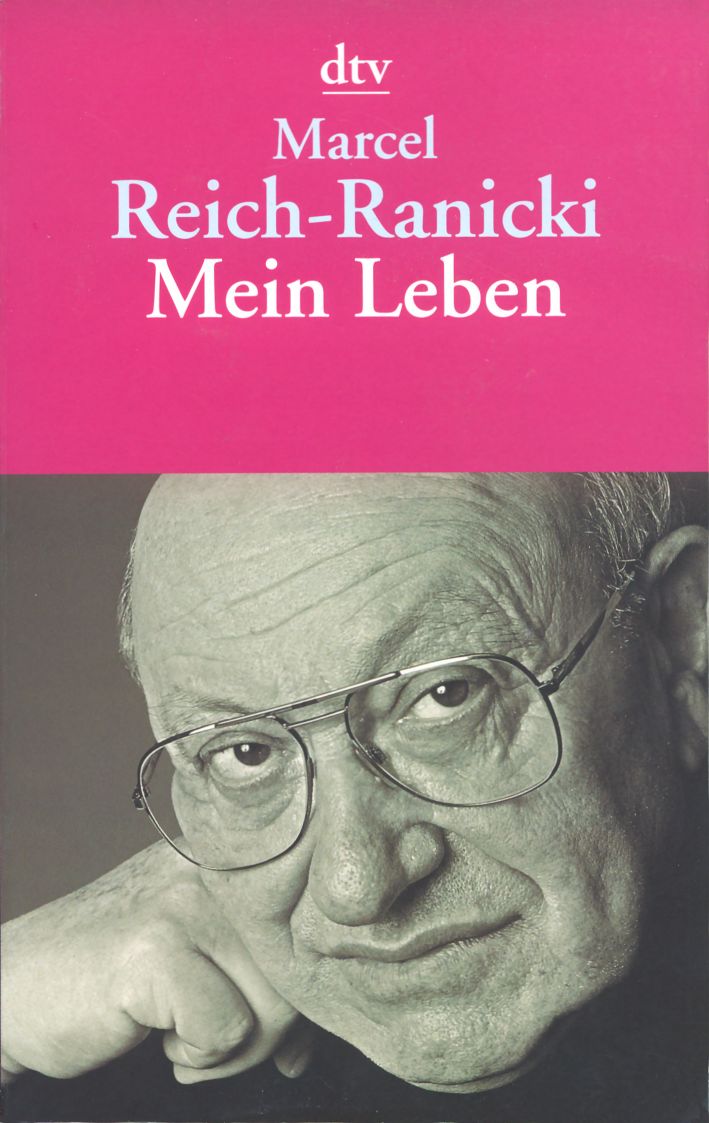

Mein Leben

denn die Post funktionierte noch nicht. Das trug mir den Ruf eines guten Organisators ein, weshalb ich, kaum nach Lublin zurückgekehrt, auf einen leitenden Posten in der Auslands-Postzensur der ebenfalls gerade befreiten Stadt Warschau kommandiert wurde.

Das Land war verwüstet, Warschau war zerstört – so furchtbar zerstört, daß verschiedene polnische Urbanisten und namhafte ausländische Städtebauspezialisten empfahlen, Polens Hauptstadt an einer anderen Stelle des Landes neu aufzubauen. Freilich wollte niemand davon hören – weder die neuen Behörden noch die Bevölkerung. Sie war von den Deutschen aus der Stadt evakuiert worden und kehrte nun von allen Seiten zurück: Die Menschen wollten Warschau, obwohl das Leben dort schwer, ja unerträglich war, auf keinen Fall aufgeben. Sie richteten sich in den wenigen einigermaßen erhaltenen Wohnungen ein, in Kellern und Baracken. Wie ungewiß und unklar die Zukunft Polens auch war, die Warschauer bewährten sich als unverbesserliche Optimisten.

Und wir, Tosia und ich? Wir konnten vorerst in der zerstörten Stadt keine Wohnung, nicht einmal ein Zimmer bekommen: Wir schliefen auf einem Feldbett, das für die Nacht in meinem Büro aufgestellt wurde. Aber wir beklagten uns nicht: Es war ja Krieg – und die Kriegsverhältnisse waren in Polen nicht etwa im Mai 1945 beendet, sondern erheblich später. Überdies gehörten auch wir zu den Optimisten. Die alliierten Armeen rückten voran, das baldige Ende des Krieges war nun ganz sicher. Indes blieb uns zu unserer Überraschung die jetzt fällige Daseinsfreude versagt, von Glück konnte keine Rede sein. Wir hatten doch überleben wollen. Und wir hatten, um überleben zu können, Leid erfahren, das wir für unsagbar hielten. Wir hatten Erniedrigungen und Demütigungen erduldet. Wir hatten Hunger ertragen müssen, den wir nie vergessen würden. Wir schwebten in tausend Ängsten, die Todesangst gehörte jahrelang zu unserem Alltag. Je näher jetzt das Ende des Krieges kam, desto schwerer lastete auf uns, den Befreiten, eine einfache Frage: Warum? Warum durften gerade wir überleben?

Mein Bruder Alexander hatte ungleich bessere Chancen als ich gehabt, die deutsche Okkupation zu überleben. Er war in vielerlei Hinsicht ein anderer Typ als ich, vielleicht der Gegentyp: Etwas kleiner, zarter und schmächtiger, gewiß auch schüchterner und in höherem Maße gehemmt. Vor allem war er ein liebenswerter, ein überaus liebenswürdiger Mensch, er hatte ein gewinnendes Wesen, frei von Selbstbewußtsein, von Arroganz oder gar Aggressivität.

Man konnte vermuten, daß er über den Ring verfügte, nach dem ich mich ein Leben lang vergeblich gesehnt habe – den Ring, von dem der weise Nathan erzählt, er habe die geheime Kraft, denjenigen vor Gott und Menschen angenehm zu machen, der ihn in dieser Zuversicht trage. So hatte mein Bruder, anders als ich, der ich erst kurz vor dem Krieg nach Warschau gekommen war, auch außerhalb des Gettos Freunde und Bekannte, die ihm wohl geholfen hätten.

Aber er fürchtete, aus dem Getto zu fliehen – und er konnte nicht im Getto bleiben: Denn bei der »Großen Selektion« im September 1942 hatte er, da er in keiner Institution tätig war, keine »Lebensnummer« erhalten. Im November kam er aus dem Warschauer Getto in ein Lager bei Lublin und wenige Monate später in das Kriegsgefangenen- und Arbeitslager Poniatowa, ebenfalls im Distrikt Lublin gelegen. Er hat dort als Zahnarzt und als Leiter der Poliklinik gearbeitet. Am 4. November 1943 haben SS-Einheiten sämtliche Gefangene aus den Baracken getrieben und zu den in der Nähe dieses Lagers ausgehobenen Gruben gejagt. Dort wurden sie mit Maschinengewehren erschossen. Insgesamt hat die SS an diesem Tag im Lager Poniatowa 15 000 Gefangene ermordet. Unter ihnen war mein stiller, mein liebenswerter Bruder Alexander Herbert Reich.

Genau ein Jahr später, am 4. November 1944, traf ich in der polnischen Armee einen Soldaten, einen NichtJuden, der es für richtig hielt, mir gleich zu erzählen, was mit den Juden in Poniatowa geschehen war. Er habe in der Nähe dieses Lagers in einer Baufirma gearbeitet, wo man, wenn ärztliche Hilfe nötig war, einen Passierschein bekam, um in die Poliklinik in Poniatowa gehen zu können. Davon habe er nur zweimal Gebrauch gemacht; er habe Zahnschmerzen gehabt. Ich ließ mir den Zahnarzt beschreiben. Er beschrieb ihn genau – und kein Zweifel war möglich. Er sprach auch von einer ziemlich großen, blonden

Weitere Kostenlose Bücher