![Mister Aufziehvogel]()

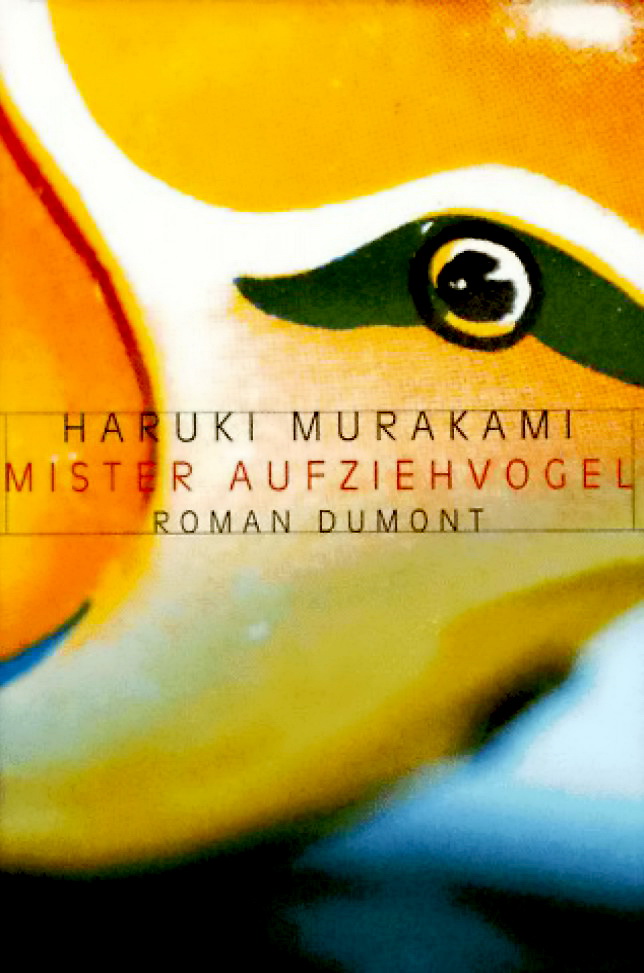

Mister Aufziehvogel

Schicksals wie ein leiser eintöniger Grundbaß vor sich hin und färbte nur die Ränder seines Lebens. Nur selten wurde er an ihre Existenz erinnert. In längeren Abständen aber, wenn sich das Gleichgewicht verschob (und wovon das Gleichgewicht regiert wurde, hatte er nie herausgefunden: er konnte in diesen Schwankungen keinerlei Gesetzmäßigkeit erkennen), nahm die Kraft zu und stürzte ihn in eine Resignation, die an Lähmung grenzte. In solchen Zeiten hatte er keine andere Wahl, als alles loszulassen und sich dem Fluß zu ergeben. Er wußte aus Erfahrung, daß nichts, was er tun oder denken konnte, die Situation verändern würde. Das Schicksal forderte seinen Anteil, und solange es diesen Anteil nicht bekam, wich es nicht von der Stelle. Davon war er aus tiefstem Herzen überzeugt.

Nicht, daß er ein passiver Mensch gewesen wäre; im Gegenteil, er war entschlußfreudiger als die meisten und setzte seine Entschlüsse immer konsequent in die Tat um. In seinem Beruf war er hervorragend: ein Tierarzt von außerordentlichem Können, ein unermüdlicher Lehrer. Möglicherweise mangelte ihm ein gewisser schöpferischer Funke, aber während des Studiums hatte er immer ausgezeichnete Noten erhalten und war zum Sprecher seines Jahrgangs gewählt worden. Auch am Arbeitsplatz wurden seine überragenden Fähigkeiten anerkannt, und jüngere Kollegen sahen respektvoll zu ihm auf. Er war mit Sicherheit kein »Fatalist« im landläufigen Sinne des Wortes. Und dennoch hatte er in seinem ganzen Leben niemals die unerschütterliche Gewißheit verspürt, allein und völlig aus sich heraus zu einer Entscheidung gelangt zu sein. Er hatte immer das Gefühl, das Schicksal habe ihn gezwungen, sich so zu entscheiden, daß es in dessen Pläne paßte. Verflog erst die momentane Befriedigung, kraft seines freien Willens einen Entschluß gefaßt zu haben, erkannte er, daß alles schon im voraus entschieden worden war und daß eine geschickt als freier Wille getarnte äußere Macht ihm lediglich Köder hingeworfen hatte, damit er sich so verhielt, wie er sich verhalten sollte. Die einzigen Entscheidungen, die er je völlig selbständig gefällt hatte, betrafen triviale Dinge, die, näher betrachtet, eigentlich keinerlei Entscheidung erforderten. Er fühlte sich wie ein nominelles Staatsoberhaupt, das nichts anderes tat, als auf Geheiß eines Regenten, der alle wirkliche Macht im Reich innehatte, das königliche Siegel auf irgendwelche Dokumente zu setzen - genau wie der Kaiser dieses Marionettenkaiserreichs Mandschukuo. Der Arzt liebte seine Frau und seine Tochter. Sie waren das Wunderbarste, was ihm je im Leben widerfahren war - besonders seine Tochter, die er mit einer an Besessenheit grenzenden Liebe liebte. Für diese beiden hätte er, ohne zu zögern, sein Leben hingegeben. Tatsächlich hatte er sich dies schon häufig vorgestellt, und die Todesarten, die er ihretwegen im Geist erlitten hatte, schienen ihm die süßesten zu sein, die man sich vorstellen konnte. Zugleich aber kam es oft vor, daß er von der Arbeit heimkam, seine Frau und Tochter sah und bei sich dachte: Diese Menschen sind schließlich gesonderte, in sich abgeschlossene Individuen, zu denen ich keinerlei Verbindung habe. Sie waren etwas anderes, etwas, wovon er nicht wirklich Kenntnis hatte, etwas, was an einem ganz anderen Ort, weit weg von ihm, existierte. Und jedesmal, wenn er dieses Gefühl hatte, kam ihm der Gedanke, daß er keinen dieser beiden Menschen selbst gewählt hatte - was ihn jedoch nicht hinderte, sie bedingungslos und ohne den leisesten Vorbehalt zu lieben. Dies erschien dem Arzt wie ein großes Paradoxon, ein unauflöslicher Widerspruch, eine gewaltige Falle, die man ihm in seinem Leben gestellt hatte. Seitdem er aber allein in seiner Amtswohnung im Zoo zurückgeblieben war, hatte sich seine Welt in etwas weit Schlichteres, weit einfacher zu Verstehendes verwandelt. Er brauchte nur noch an das Wohlergehen der Tiere zu denken. Seine Frau und Tochter waren nicht mehr da. Einstweilen bestand keine Notwendigkeit, an sie zu denken. Der Tierarzt und sein Schicksal waren unter sich. Und vor allem das Schicksal, die gewaltige Macht des Schicksals, lenkte im August 1945 die Geschicke der Stadt Hsin-ching - nicht die Kwantung-Armee, nicht die Sowjetarmee, nicht die Truppen der Kommunisten noch diejenigen der Kuomintang. Es war für jeden überdeutlich, daß hier das Schicksal regierte und daß der Wille des einzelnen nicht zählte. Das Schicksal hatte am vorigen

Weitere Kostenlose Bücher