![Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)]()

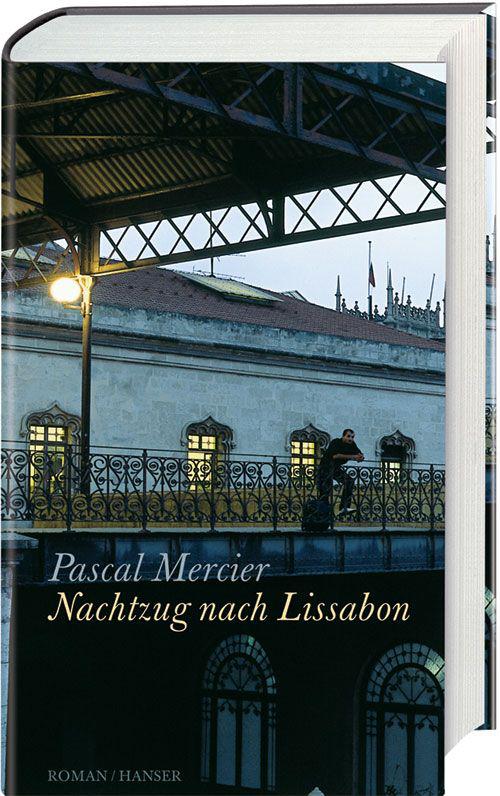

Nachtzug nach Lissabon: Roman (German Edition)

habe er neulich gesagt, als sie ihm beim Packen geholfen habe. ›Wieso mache ich immer weiter? Kannst du mir das sagen, Julieta?‹

33

Er sei der sonderbarste Schüler, den sie je gehabt habe, sagte Cecília.

»Sie kennen mehr literarische Wörter als die meisten Leute in der Straßenbahn, aber wenn Sie fluchen, einkaufen oder eine Reise buchen wollen, haben Sie keine Ahnung. Ganz zu schweigen vom Flirten. Oder wüßtest du, was du zu mir sagen müßtest?«

Sie zog fröstelnd die grüne Stola um die Schultern.

»Und dann besitzt der Mann auch noch die langsamste Schlagfertigkeit, der ich begegnet bin. Langsam und doch schlagfertig – hätte nicht gedacht, daß das geht. Aber bei Ihnen…«

Unter ihren strafenden Blicken holte Gregorius die Grammatik hervor und wies ihr einen Fehler nach.

»Ja«, sagte sie, und das grüne Tüchlein vor ihren Lippen blähte sich, »aber manchmal ist das Schlampige das Richtige. Das war sicher auch bei den Griechen so.«

Auf dem Weg zu Silveiras Haus trank Gregorius gegenüber von O’Kellys Apotheke einen Kaffee. Ab und zu sah er den rauchenden Apotheker durch das Schaufenster. Er war ihr verfallen , hörte er João Eça sagen. Sie mochte ihn, aber er war nicht ihre Leidenschaft. Es machte ihn gereizt und krankhaft eifersüchtig… Amadeu betrat den Raum, sah sie und war verzaubert. Gregorius holte Prados Aufzeichnungen hervor und schlug nach.

Aber wenn wir uns aufmachen, jemanden im Inneren zu verstehen? Ist das eine Reise, die irgendwann an ihr Ende kommt? Ist die Seele ein Ort von Tatsachen? Oder sind die vermeintlichen Tatsachen nur die trügerischen Schatten unserer Geschichten?

In der Straßenbahn nach Belém spürte er mit einemmal, daß sein Empfinden der Stadt gegenüber dabei war, sich zu verändern. Bisher war sie ausschließlich der Ort seiner Nachforschungen gewesen, und die Zeit, die durch sie hindurchgeflossen war, hatte ihre Gestalt durch das Vorhaben bekommen, immer mehr über Prado zu erfahren. Als er jetzt durch das Fenster des Tramwagens hinausblickte, gehörte die Zeit, in der der Wagen quietschend und ächzend dahinkroch, ganz ihm, sie war einfach die Zeit, in der Raimund Gregorius sein neues Leben lebte. Er sah sich wieder im Berner Tramdepot stehen und nach den alten Wagen fragen. Vor drei Wochen hatte er das Gefühl gehabt, hier durch das Bern seiner Kindheit zu fahren. Jetzt fuhr er durch Lissabon und nur durch Lissabon. Er spürte, wie sich in der Tiefe etwas umschichtete.

In Silveiras Haus rief er Frau Loosli an und diktierte ihr die neue Adresse. Dann telefonierte er mit dem Hotel und erfuhr, daß die persische Grammatik angekommen war. Der Balkon lag im Licht der warmen Frühlingssonne. Er hörte den Leuten auf der Straße zu und war erstaunt, wieviel er verstand. Von irgendwoher kam Essensgeruch. Er dachte an den winzigen Balkon seiner Kindheit, über den Schwaden von abstoßenden Küchengerüchen hinweggezogen waren. Als er sich später im Zimmer von Silveiras Sohn unter die Decke legte, war er nach wenigen Augenblicken eingeschlafen und fand sich in einem Wettbewerb der Schlagfertigkeit wieder, in dem der Langsamste gewann. Er stand mit Eva von Muralt, der Unglaublichen, am Spülstein und wusch das Partygeschirr ab. Schließlich saß er in Kägis Büro und telefonierte stundenlang mit fernen Ländern, in denen niemand den Hörer abnahm.

Auch in Silveiras Haus begann die Zeit seine eigene zu werden. Zum erstenmal, seit er in Lissabon war, stellte er das Fernsehen an und sah die Abendnachrichten. Er rückte ganz nah an den Apparat heran, damit es zwischen ihm und den Worten möglichst wenig Abstand gab. Er war verwundert, was sich inzwischen alles ereignet hatte und wie anders der Ausschnitt der Welt war, den man hier für wichtig hielt. Andererseits war es auch erstaunlich, daß das Bekannte hier dasselbe war wie zu Hause. Er dachte: Ich wohne hier. Vivo aqui. Dem anschließenden Spielfilm konnte er nicht folgen. Er legte im Salon die Platte mit der Musik von Berlioz auf, die Prado nach Fátimas Tod tagelang gehört hatte. Sie hallte durch das ganze Haus. Nach einer Weile setzte er sich in der Küche an den Tisch und las den Brief zu Ende, den der Richter an seinen gefürchteten Sohn geschrieben hatte.

Manchmal, mein Sohn, und immer öfter, kommst Du mir vor wie ein selbstgerechter Richter, der mir vorwirft, daß ich auch weiterhin die Robe trage. Daß ich vor der Grausamkeit des Regimes die Augen zu verschließen scheine.

Weitere Kostenlose Bücher