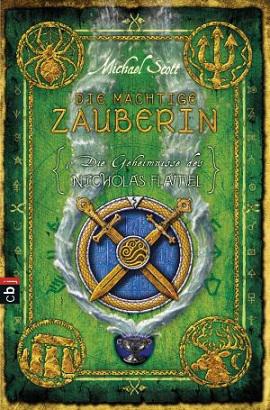

![Nicholas Flamel Bd. 3 Die mächtige Zauberin]()

Nicholas Flamel Bd. 3 Die mächtige Zauberin

Gefängnishose und ein Hemd aus rauem Stoff, die ihr beide mindestens zwei Nummern zu groß waren und fürchterlich kratzten. Die Kleider hatten zu den Ausstellungsstücken gehört, mit denen die vielen Besucher der Insel früher empfangen worden waren. Doch seit Dees Gesellschaft die Insel vor Monaten übernommen hatte, waren keine Besucher mehr gekommen. Perenelle hatte festgestellt, dass viele der Zellen mit Gegenständen ausgeschmückt waren, die sicher einmal ehemaligen Insassen gehört hatten. Bei ihrem Gang durch den Zellentrakt hatte sie an einem Haken einen schweren schwarzen Mantel entdeckt und ihn mitgenommen. Obwohl er muffig roch und sich ein wenig feucht anfühlte, konnte er sie zweifellos wärmen. Zu essen hatte sie nichts gefunden, aber in der Anstaltsküche hatte eine verstaubte Blechtasse gestanden. Die hatte sie ausgewaschen und damit Wasser aus einem der vielen Auffangbecken für Regenwasser geschöpft, die es überall auf der Insel gab. Das Wasser schmeckte leicht salzig, aber nicht so stark, dass ihr davon übel geworden wäre.

Am Spätnachmittag war sie schließlich am Dock gelandet, wo früher für alle – Gefangene wie Touristen – die Reise begonnen und geendet hatte. Auf der linken Seite der Buchhandlung hatte sie eine Treppe zum ersten Stock entdeckt und war hinaufgestiegen. Jetzt lehnte sie am Geländer und sah hinaus über die Wellen. Die Stadt war verlockend nah, nur etwas über eineinhalb Meilen weg. Perenelle war in der Bretagne an der kalten Nordwestküste Frankreichs aufgewachsen. Sie war eine gute Schwimmerin und liebte das Wasser, doch durch die kalte, tückische Bucht zu schwimmen kam nicht infrage – selbst wenn Nereus und seine Töchter nicht da unten gelauert hätten. Hätte sie doch nur fliegen gelernt, als sie zur Zeit des Mughal-Reiches in Indien gewesen waren!

Wellen schlugen an das Dock und silberweiße Gischt stieg hoch in die Luft … Und aus den glitzernden Wassertröpfchen war der Geist de Ayalas aufgetaucht.

»Es muss doch jemanden in San Francisco geben, den du um Hilfe bitten kannst« , sagte der Geist. »Vielleicht ein Unsterblicher wie du?«

Perenelle schüttelte den Kopf. »Nicholas und ich sind immer ganz bewusst für uns geblieben. Du darfst nicht vergessen, dass die meisten Unsterblichen Diener der Dunklen Älteren sind.«

»Aber es können doch nicht alle Unsterblichen einem Erstgewesenen verpflichtet sein.«

»Nein, nicht alle«, stimmte sie zu. »Wir sind es nicht und Saint-Germain und Johanna auch nicht. Und ich habe Gerüchte gehört, dass es noch andere wie uns gibt.«

De Ayala ließ nicht locker. »Könnte von diesen anderen jemand in San Francisco leben?«

»Es ist eine große Stadt. Unsterbliche ziehen Großstädte vor, weil man dort leichter anonym bleiben kann und nicht auffällt. Deshalb wird es hier bestimmt Unsterbliche geben. Wem sie allerdings verpflichtet sind …«

Der Geist schwebte auf ihre linke Seite. »Würdest du einen anderen Unsterblichen erkennen, wenn du ihm auf der Straße begegnest?«

»Ich schon.« Perenelle lächelte. »Nicholas eher nicht.«

Der Geist schwebte herum und blieb direkt vor Perenelle in der Luft stehen. »Wenn du, wie du sagst, keinen Kontakt mit anderen deiner Art in der Stadt gehabt hast, wie hat Dee dich dann gefunden?«

Perenelle zuckte mit den Schultern. »Gute Frage. Wir sind immer ausgesprochen vorsichtig, aber Dee hat überall seine Spione, und früher oder später findet er uns immer. Wenn ich ehrlich bin, war ich überrascht, dass wir hier in San Francisco so lange unentdeckt geblieben sind.«

»Aber ihr habt Freunde in der Stadt, oder?«

»Wir kennen ein paar Leute, aber nicht viele und nicht besonders gut.« Sie strich sich einige mit Silberfäden durchzogene Haarsträhnen aus dem Gesicht und blinzelte zu dem toten Seemann auf. Im Licht der Spätnachmittagssonne war de Ayala kaum zu erkennen. Er war lediglich eine flimmernde Erscheinung in der Luft, eine Andeutung wässriger Augen, die verrieten, wo er sich gerade befand. »Wie lange bist du schon ein Geist?«, fragte sie.

»Über zweihundert Jahre …«

»Und hast du dir in all dieser Zeit nie gewünscht, unsterblich zu sein?«

»Ich habe nie darüber nachgedacht« , antwortete de Ayala gedehnt. »Es gab Zeiten, da wünschte ich, ich wäre noch am Leben. An Tagen, an denen der Nebel von der Bucht hereindrückt oder der Wind Gischt in die Luft peitscht, habe ich mir einen richtigen Körper gewünscht, um noch einmal spüren zu

Weitere Kostenlose Bücher