![Noah: Thriller (German Edition)]()

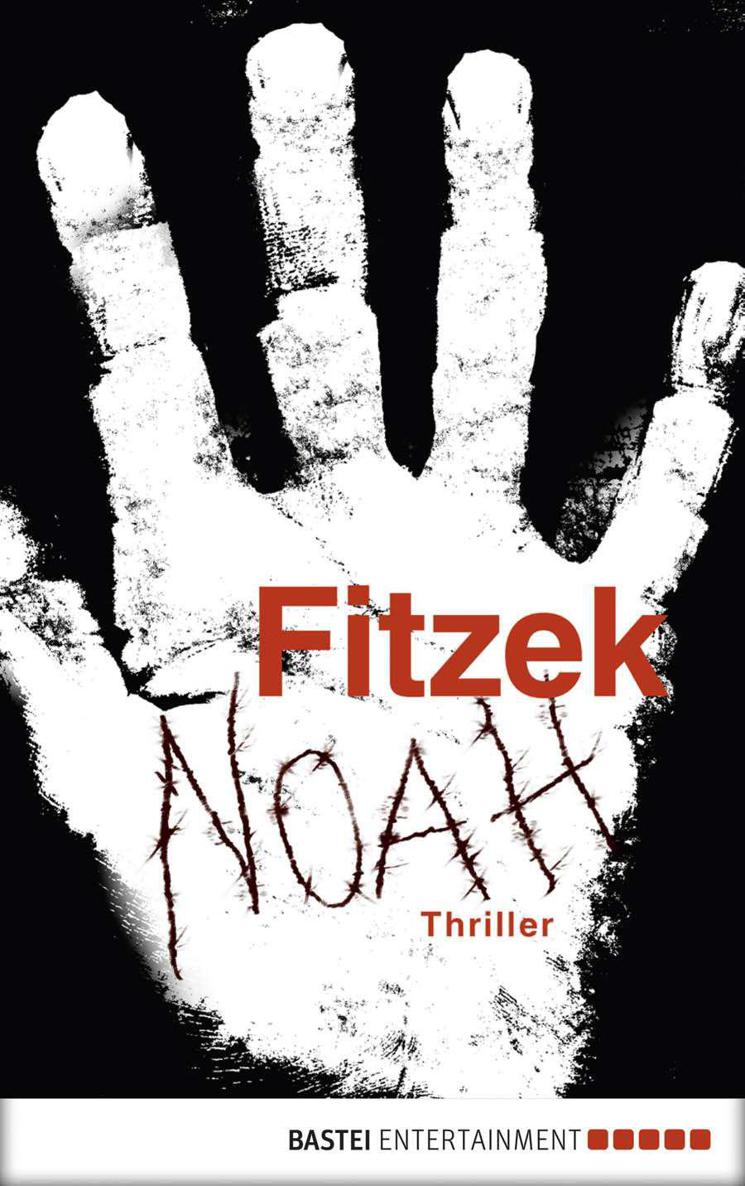

Noah: Thriller (German Edition)

gegen den Wind starten zu können.

Sie sah wieder nach vorne.

Der dunkle Wagen war stehen geblieben und gab Lichthupe.

Wer bist du? Freund? Oder Feind?

Celine überlegte noch einmal eine letzte Sekunde. Ging alle Optionen durch.

Und traf ihre Entscheidung.

2. Kapitel

Manila, Philippinen

»Ihr wollt da durch?«

Jay und Marlon nickten. Sie standen in den Mauern einer dachlosen Betonruine in einer der wenigen, noch nicht so dicht besiedelten Regionen am Südrand des Slums. Beißender Fäulnisgestank kroch in unsichtbaren Wolken aus einem dunklen Loch zu ihren Füßen.

Alicia musste würgen. »Das kann ich nicht.«

Das würde Noel nicht überleben.

Sie presste ihr Baby an ihre Brust.

Niemand würde das überleben.

Noel fühlte sich heiß und fiebrig an, wie die Luft, die sich wie ein nasses Handtuch um ihre Körper legte. Bei dreiundvierzig Grad im Schatten und über neunzig Prozent Luftfeuchtigkeit schwitzte man allein durchs Atmen.

»Ich kann da nicht rein.«

Niemals.

Die Grube , wie sie von den Slumbewohnern genannt wurde, war das Gegenstück zur Deponie. Ein zweihundert Meter langer, mit löchrigen Brettern überdeckter Graben, in dem sich die Ausscheidungen Zehntausender Menschen sammelten. Ihre Lage war von weitem auszumachen, denn über ihr schwirrten dunkle, surrende Wolkenformationen aus Fliegen, die sich selbst dann nicht auflösten, wenn man sich mitten in den Schwarm hinein auf einen Balken setzte, um seine Notdurft zu verrichten.

Früher war der Gestank noch besser zu ertragen gewesen. Aber früher hatte es auch verlässliche Monsunphasen gegeben, deren Regenperioden die Grube wenigstens vom gröbsten Unrat gereinigt hatten. Doch in den letzten Jahren hatte sich das Klima verändert. Es regnete immer seltener, und wenn, dann so sturzflutartig, dass die Flüsse über die Ufer traten und die Stadt vom Schlamm erstickt wurde. Dürre und Überschwemmungen waren der Hauptgrund, weshalb immer mehr Bauern in die Slums drängten. Die fliehenden Landbewohner berichteten von verödeten Feldern und von komplett vernichteten Reisernten. Die Männer und Frauen, die eigentlich das Land ernähren sollten, litten nun selbst Hunger und füllten zu Tausenden die Bretterverschläge – und damit die Grube .

»Sobald wir unten sind, sind es nur fünfzig Meter bis zur Grenze«, sagte Marlon, der sich wegen des Gestanks das T-Shirt über den Mund gezogen hatte. Jay tat es ihm nach.

Vor einigen Jahren waren im Rahmen eines internationalen Hilfsprojekts einige Hütten mit Kanalisationsschächten an die Grube angeschlossen worden, so wie die nie fertig gestellte Betonzelle, zu der Marlon sie geführt hatte. Aber da die Grube in Lupang Pangako gleichzeitig als Toilette, Müllschlucker und manchmal sogar als Friedhof diente, in die die Leichen der Nacht geschmissen wurden, war das neu installierte Abwassersystem bereits nach einem Monat wieder unbrauchbar gewesen. Auch der Schacht vor ihnen war verstopft.

Marlon leuchtete mit der Taschenlampe hinein, die er gemeinsam mit Jay Gott weiß wo gestohlen hatte, und Alicia sah am Grund Äste, Gestrüpp und eine Fernsehantenne aus dem flüssigen Morast ragen.

»Wenn ihr da runtersteigt, ist das euer Tod«, protestierte sie.

Letzte Woche erst war eine Mutter im Schlamm ausgerutscht und mit ihrem Kind in die Grube gefallen. Der Säugling hatte etwas von der braunen Brühe verschluckt. Sie waren sofort ins öffentliche Krankenhaus gerannt, hatten dort aber das Geld für den Arzt nicht aufbringen können. Der Todeskampf des Babys hatte drei Tage gedauert.

Und du, Noel? Wie lange hältst du durch?

»Wenn wir bleiben, sterben wir erst recht«, keuchte Marlon. Er hustete in den Stoff seines T-Shirts, dann zog er es aus.

Alicia sah ihrem Sohn dabei zu, wie er es seinem Cousin gleichtat und ihr sein zerrissenes Hemd reichte.

»Was soll ich damit?«, fragte sie ihn.

»Wickel es um Noels Kopf.«

Jay bat Marlon, in die Grube zu leuchten. Stahlstreben waren in den feuchten Schacht geschlagen. Jay setzte sich an die Lochkante und schwang die Beine über den Abgrund.

»Was soll das denn bringen?«, fragte Alicia. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie hatte Hunger und Durst, war unendlich müde nach der kurzen Nacht, und selbst das geringe Gewicht ihres kranken Babys zu tragen brachte sie an den Rand der Erschöpfung. Sie wusste, sie würde nicht die Kraft aufbringen, ihren Jungen von diesem Selbstmordkommando abzuhalten.

»Selbst wenn es klappt …«

… wenn wir uns nicht

Weitere Kostenlose Bücher