![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

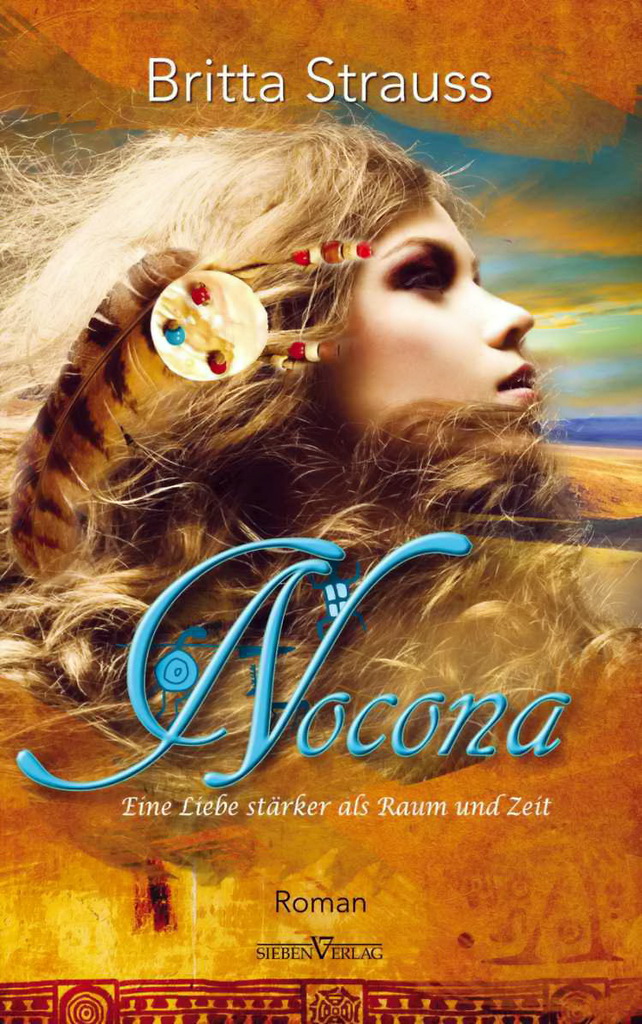

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

waren bläulich schiefergrau mit dunklen Flecken auf den Schulterfedern. Ihre Bäuche schi m merten weinrot und liefen sanft ins Weißliche aus. Die Federn der Halsseiten schillerten auf bläulich schiefe r farbenem Grund violett oder rosa, golden oder grü n lich. Sie waren wunderschön. Zart wie eine laue Frühlingsbrise. In einem Schwarm, so groß, dass er den Hi m mel verdunkelte, fielen die gefiederten Wanderer über das Fort her. Der eigentümliche Geruch ihres Kotes erfüllte die Luft wie eine dicke, allg e genwärtige Wolke.

Naduah saß in ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda, hielt die schl a fende Topsannah im Arm und erinnerte sich an jene Tage, da es so gr o ße Schwärme der Tauben gegeben hatte, dass sie bei ihrem Vorbeizug den Himmel tagelang verdunkelt hatten.

Das Fleisch der Vögel war köstlich, das der fetten Nestlinge zerging wie feinster Lendentalg auf der Zunge. Warum jagten die Weißen die Vögel nicht? Sie töteten doch sonst alles, was ihnen vor die Flinten lief.

Jeden Tag nahm Naduah ihren Platz im Schaukelstuhl ein und sah zu, wie die Tauben balzten, sich paarten und ihre Nester bauten. Die Luft war erfüllt von vielstimmigem Gurren und lieblichem Singen. Naduah entfloh in Gedanken. Ihre Seele lebte noch immer am Fluss, saß am Feuer in ihrem Zelt und lag in Noconas Armen, weshalb der Körper, mit dem sie hier saß und atmete, nicht mehr war als eine leere Hülle.

Zahllose Male hatte sie versucht, mit ihrer Tochter zu fliehen. Zahllose Male war sie zurückgeholt worden. Einmal hatte sie es geschafft, sich drei Tage lang ihren Häschern zu entziehen, doch am vierten waren sie über sie hergefallen, gerade als sie sich unter einer Pappel ein kleines Feuer entfacht hatte, den Duft der Heimat bereits in der Nase.

Sie hatte nicht aufgegeben, weil ihr Willen gebrochen war . Sie hatte aufgegeben, weil ihr Kampf nur eines bedeutete: Man nahm ihr Topsa n nah weg. Nie ließ man sie aus den Augen. Irgendjemand be o bachtete sie immer, nach wie vor schlief ein Diener vor ihrer Zimmertür und einer unter ihrem Fenster, um zu verhindern, dass sie ihre Kleidung zusa m menkn o tete und sich abseilte.

Aber ihre Hoffnung war in all der Zeit nicht schwächer geworden . Im Gegenteil. Die Worte ihres Bruders geisterten unaufhörlich in ihrem Kopf he r um.

„Alles, was sie taten, war unheilig. Trotzdem spielte ich mit. Ich gab ihnen das Gefühl, mich bezwungen und von meiner heidnischen Ve r dorbenheit geheilt zu haben. Und eines Tages, als niemand mehr damit rechnete, befreite ich mich.“

Wie sehr sehnte sie sich danach, die Silhouetten der Krieger auf den Hügeln zu entdecken. Sie wusste, dass Nocona nach ihr suchte. Viele ängstliche Stimmen redeten von der Schneise, die eine gewaltige Armee aus Comanchen, Lipan, Caddo, Apachen und Cheyenne durch das Land schlug, und sie wusste, dass es Nocona war, der sie anführte. Jeden Tag hoffte sie auf das, was die anderen Menschen im Fort wie nichts anderes fürc h teten, und sie hatte ihre Hoffnung auch dann nicht aufgegeben, als die Parkers vor der herannahenden Armee geflohen und noch weiter in den Osten gezogen waren, weiter weg von den Hügeln ihrer Heimat.

Er würde nicht aufgeben. Er würde sie finden.

Sie träumte von Nocona, Quanah und Pecan. Sie redete mit ihnen. J e den Morgen und jeden Abend und unzählige Male dazwischen.

An einem Morgen, an dem der Frühling das erste Mal dem Sommer wich und die Luft zu flimmern begann, saß sie erneut auf ihrem Scha u kelstuhl. Man hatte sich daran gewöhnt, dass sie das tat. Man glaubte, sie hätte sich nach zermürbendem Kampf endlich mit ihrem Schicksal abg e funden. Dummköpfe, die sie waren. Alle miteinander. Sie wartete nur auf eines: Auf die Momente, in denen niemand sie beachtete. Kostbare A u genblicke, in denen keine Blicke auf ihr ruhten. Heute, da das ganze Fort sich plötzlich brennend für die Taubenbäume interessierte, war ihr Tag gekommen.

Die kräftigsten Männer sägten an den Pappeln, in denen sich die Ne s ter der Vögel befanden. Alle anderen luden ihre Gewehre und zerfetzten die Stille des Morgens mit ohrenbetäubendem Krachen. Hunderte toter Tauben regneten auf die Erde nieder. Frauen häuften die kleinen Leic h name zu Bergen auf und begannen mit dem Rupfen, während die Mä n ner darin fortfuhren, die Bäume abzusägen. Schließlich, mit gewaltigem Getöse, krachte eine Pappel nach der anderen zu Boden. Johlend stürzte sich die Menge auf die Nester, klaubte die dick gefütterten

Weitere Kostenlose Bücher